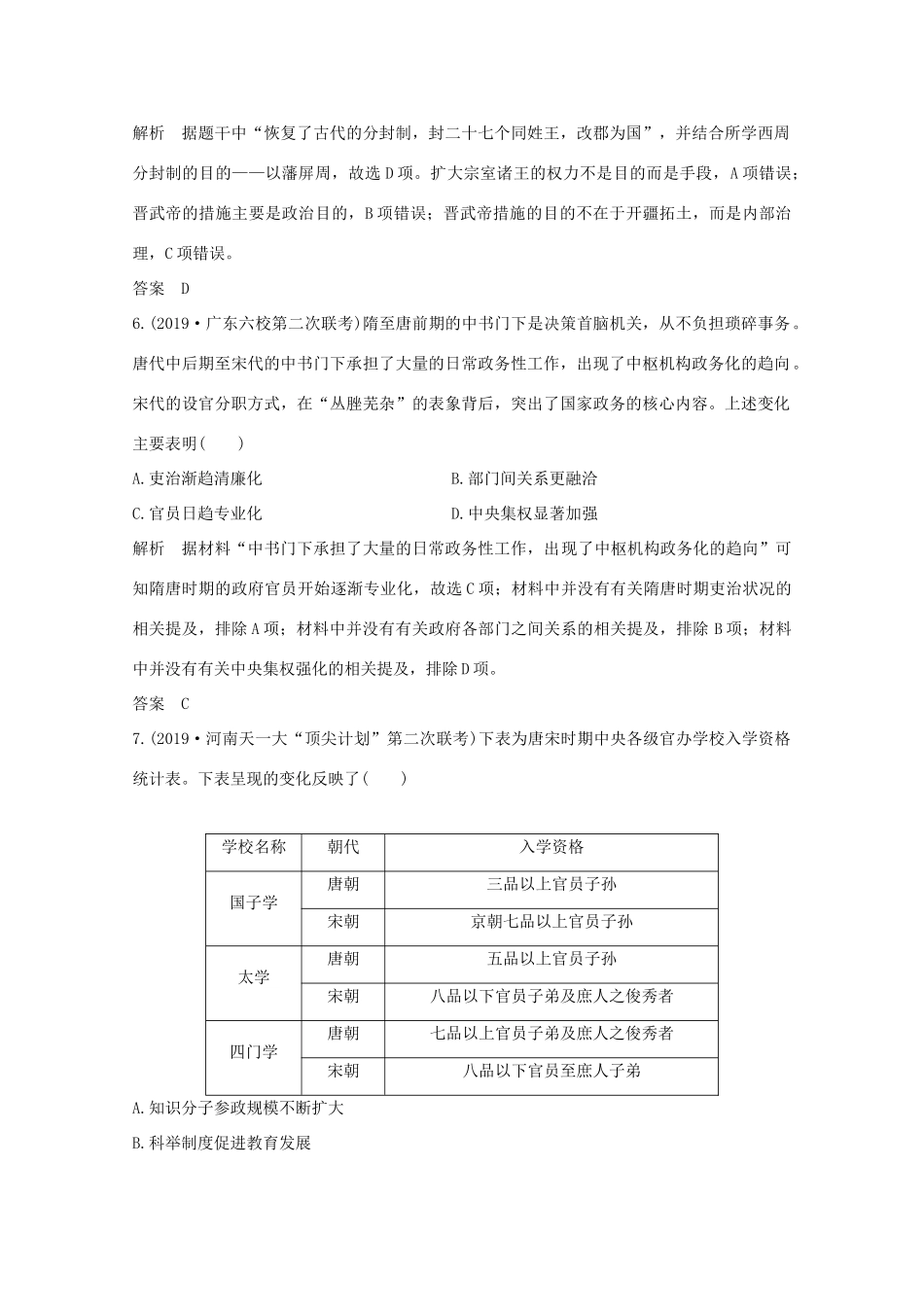

板块提升练(一)中外古代文明(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)1.(2019·安徽皖江名校联盟第二次联考)周代,天子作为中央政府王室的首脑,对天下有宏观管理权。但从直辖关系来说,天子只辖诸侯而不辖大夫;同样,诸侯只辖大夫但不辖其家臣。家室与政府没有严格区分开来,各部门之间缺乏明确的分工,职、权、责十分不明。这反映出周代()A.家国同构而异质B.贵族政治与官僚政治相得益彰C.中央集权遭破坏D.宗法制与行政管理互相补充解析据题干中“天子只辖诸侯而不辖大夫”“诸侯只辖大夫但不辖其家臣”及“家室与政府没有严格区分开来”等信息可知宗法制与行政管理互相补充,故选D项。西周家国同构同质,它们都是血缘政治的体现,排除A项;官僚政治是在秦朝出现的,排除B项;西周时期还没有实现权力的高度集中,排除C项。答案D2.(2019·山东临沂模拟)《考工记》是记述先秦时期官营手工业各工种规范和制造工艺的文献。据该书记载,春秋时期“郑之刀,宋之斤,鲁之削,吴粤之剑,迁乎其地,而弗能为良”。由此可知,当时的手工业()A.工艺分工日益精细B.产品种类非常丰富C.地域特色较为明显D.生产管理特别严格解析根据材料“郑之刀,宋之斤,鲁之削,吴粤之剑,迁乎其地,而弗能为良”可知,各地都有自己相对知名的手工业门类,故选C项。“刀”“斤”“削”“剑”分属不同的手工业部门,且“迁乎其地,而弗能为良”,突出工艺与地域间的关系,排除A项;同理,排除B项;材料不涉及手工业管理的相关信息,排除D项。答案C3.(2019·广东肇庆一模)春秋时期成书的《国语》主要记载各国公卿之“语”,而战国时期的《战国策》则主要记载游士之“策”。这种变化表明编者()A.注重史书编写体例的创新B.推崇法家富国强兵之术C.对社会权势变动有所意识D.全面记录各国历史风貌解析材料中《国语》主要记载公卿之“语”,《战国策》则主要记载游士之“策”,反映出战国时期奴隶制度瓦解,士阶层兴起,故选C项。材料不能体现出史书编写体例上的创新,A项错误;材料中《国语》和《战国策》的内容都体现不出法家思想,B项错误;《国语》和《战国策》都不能全面记录各国历史风貌,D项错误。答案C4.(2019·安徽“皖南八校”第一次联考)汉武帝元封元年规定:把郡国应贡物连同运输所抵充的财政上缴额,按照当地正常的市价,折合为一定数量的土特产品,直接上缴给国家在该地设置的均输官,然后由均输官像过去商人那样,将这些土特产品运往需要该项物资的其他地区去出售,这一措施()A.解决了郡国对中央的威胁B.体现了政府的抑商政策C.打击了农民的生产积极性D.体现了政府的垄断政策解析据材料可知,汉武帝让均输官“将这些土特产品运往需要该项物资的其他地区去出售”,其目的在于抑制商人的活动,故选B项。汉武帝的“推恩令”解决了郡国对中央的威胁,A项错误;材料没有提及农民生产积极性的问题,C项错误;根据题干可知,汉武帝的这一规定,并未完全垄断该项商品的销售,其根本目的在于抑制商人的活动,D项错误。答案B5.(2019·全国卷“超级全能生”26省联考)西晋初期,晋武帝恢复了古代的分封制,封二十七个同姓王,改郡为国。之后不断扩大宗室诸王的权力。诸王可自行选用国中文武官员,收取封国的租税。晋初的做法旨在()A.扩大宗室诸王的权力B.促进诸侯国经济迅速发展C.拓展西晋统治的版图D.利用分封诸王以屏藩帝室解析据题干中“恢复了古代的分封制,封二十七个同姓王,改郡为国”,并结合所学西周分封制的目的——以藩屏周,故选D项。扩大宗室诸王的权力不是目的而是手段,A项错误;晋武帝的措施主要是政治目的,B项错误;晋武帝措施的目的不在于开疆拓土,而是内部治理,C项错误。答案D6.(2019·广东六校第二次联考)隋至唐前期的中书门下是决策首脑机关,从不负担琐碎事务。唐代中后期至宋代的中书门下承担了大量的日常政务性工作,出现了中枢机构政务化的趋向。宋代的设官分职方式,在“丛脞芜杂”的表象背后,突出了国家政务的核心内容。上述变化主要表明()A.吏治渐趋清廉化B.部门间关系更融洽C.官员日趋专业化D.中央集权显著加强解析据材料“中书门下承担了大量的...