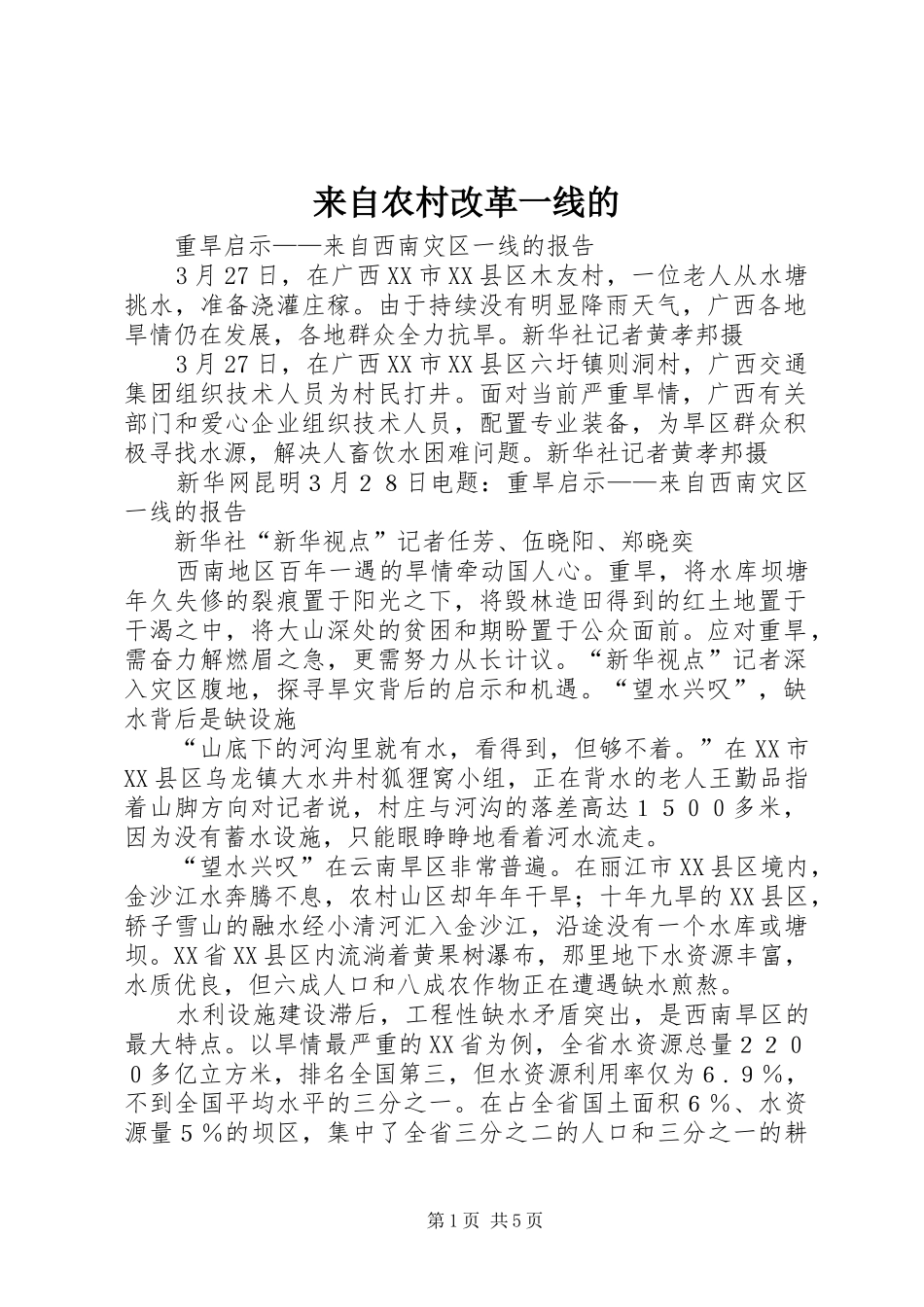

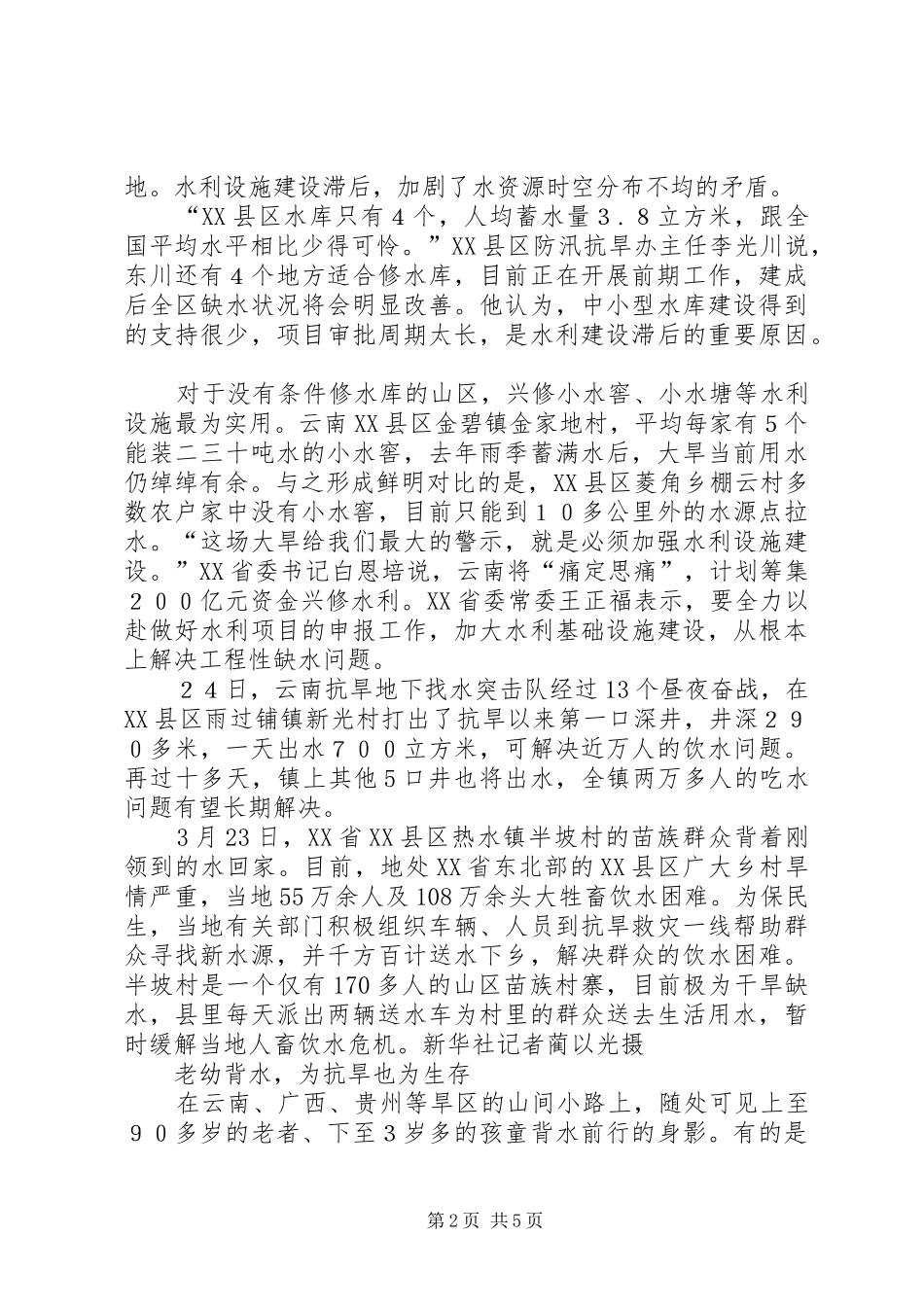

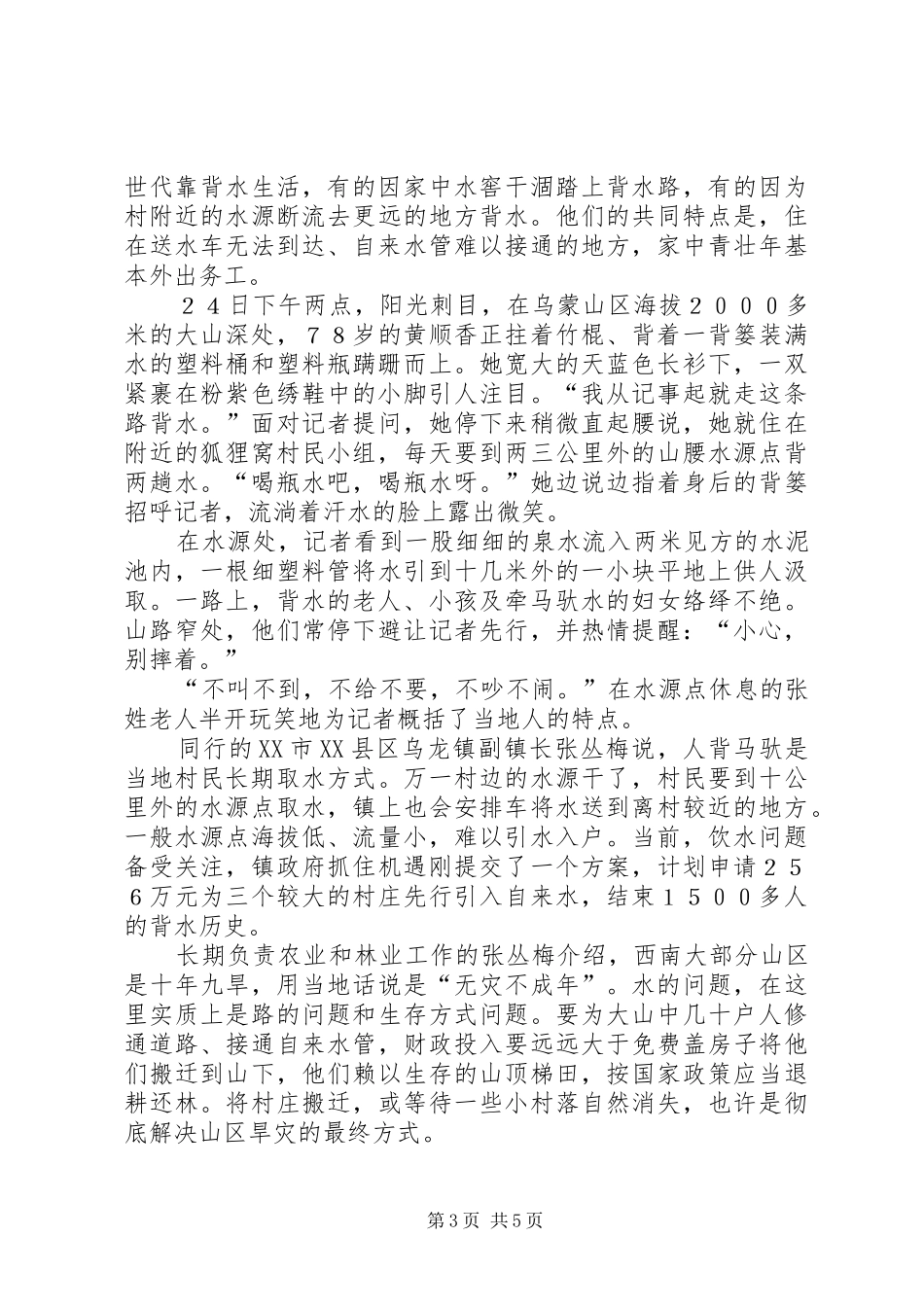

来自农村改革一线的重旱启示——来自西南灾区一线的报告3月27日,在广西XX市XX县区木友村,一位老人从水塘挑水,准备浇灌庄稼。由于持续没有明显降雨天气,广西各地旱情仍在发展,各地群众全力抗旱。新华社记者黄孝邦摄3月27日,在广西XX市XX县区六圩镇则洞村,广西交通集团组织技术人员为村民打井。面对当前严重旱情,广西有关部门和爱心企业组织技术人员,配置专业装备,为旱区群众积极寻找水源,解决人畜饮水困难问题。新华社记者黄孝邦摄新华网昆明3月28日电题:重旱启示——来自西南灾区一线的报告新华社“新华视点”记者任芳、伍晓阳、郑晓奕西南地区百年一遇的旱情牵动国人心。重旱,将水库坝塘年久失修的裂痕置于阳光之下,将毁林造田得到的红土地置于干渴之中,将大山深处的贫困和期盼置于公众面前。应对重旱,需奋力解燃眉之急,更需努力从长计议。“新华视点”记者深入灾区腹地,探寻旱灾背后的启示和机遇。“望水兴叹”,缺水背后是缺设施“山底下的河沟里就有水,看得到,但够不着。”在XX市XX县区乌龙镇大水井村狐狸窝小组,正在背水的老人王勤品指着山脚方向对记者说,村庄与河沟的落差高达1500多米,因为没有蓄水设施,只能眼睁睁地看着河水流走。“望水兴叹”在云南旱区非常普遍。在丽江市XX县区境内,金沙江水奔腾不息,农村山区却年年干旱;十年九旱的XX县区,轿子雪山的融水经小清河汇入金沙江,沿途没有一个水库或塘坝。XX省XX县区内流淌着黄果树瀑布,那里地下水资源丰富,水质优良,但六成人口和八成农作物正在遭遇缺水煎熬。水利设施建设滞后,工程性缺水矛盾突出,是西南旱区的最大特点。以旱情最严重的XX省为例,全省水资源总量2200多亿立方米,排名全国第三,但水资源利用率仅为6.9%,不到全国平均水平的三分之一。在占全省国土面积6%、水资源量5%的坝区,集中了全省三分之二的人口和三分之一的耕第1页共5页地。水利设施建设滞后,加剧了水资源时空分布不均的矛盾。“XX县区水库只有4个,人均蓄水量3.8立方米,跟全国平均水平相比少得可怜。”XX县区防汛抗旱办主任李光川说,东川还有4个地方适合修水库,目前正在开展前期工作,建成后全区缺水状况将会明显改善。他认为,中小型水库建设得到的支持很少,项目审批周期太长,是水利建设滞后的重要原因。对于没有条件修水库的山区,兴修小水窖、小水塘等水利设施最为实用。云南XX县区金碧镇金家地村,平均每家有5个能装二三十吨水的小水窖,去年雨季蓄满水后,大旱当前用水仍绰绰有余。与之形成鲜明对比的是,XX县区菱角乡棚云村多数农户家中没有小水窖,目前只能到10多公里外的水源点拉水。“这场大旱给我们最大的警示,就是必须加强水利设施建设。”XX省委书记白恩培说,云南将“痛定思痛”,计划筹集200亿元资金兴修水利。XX省委常委王正福表示,要全力以赴做好水利项目的申报工作,加大水利基础设施建设,从根本上解决工程性缺水问题。24日,云南抗旱地下找水突击队经过13个昼夜奋战,在XX县区雨过铺镇新光村打出了抗旱以来第一口深井,井深290多米,一天出水700立方米,可解决近万人的饮水问题。再过十多天,镇上其他5口井也将出水,全镇两万多人的吃水问题有望长期解决。3月23日,XX省XX县区热水镇半坡村的苗族群众背着刚领到的水回家。目前,地处XX省东北部的XX县区广大乡村旱情严重,当地55万余人及108万余头大牲畜饮水困难。为保民生,当地有关部门积极组织车辆、人员到抗旱救灾一线帮助群众寻找新水源,并千方百计送水下乡,解决群众的饮水困难。半坡村是一个仅有170多人的山区苗族村寨,目前极为干旱缺水,县里每天派出两辆送水车为村里的群众送去生活用水,暂时缓解当地人畜饮水危机。新华社记者蔺以光摄老幼背水,为抗旱也为生存在云南、广西、贵州等旱区的山间小路上,随处可见上至90多岁的老者、下至3岁多的孩童背水前行的身影。有的是第2页共5页世代靠背水生活,有的因家中水窖干涸踏上背水路,有的因为村附近的水源断流去更远的地方背水。他们的共同特点是,住在送水车无法到达、自来水管难以接通的地方,家中青壮年基本外出务工。24日下午两点...