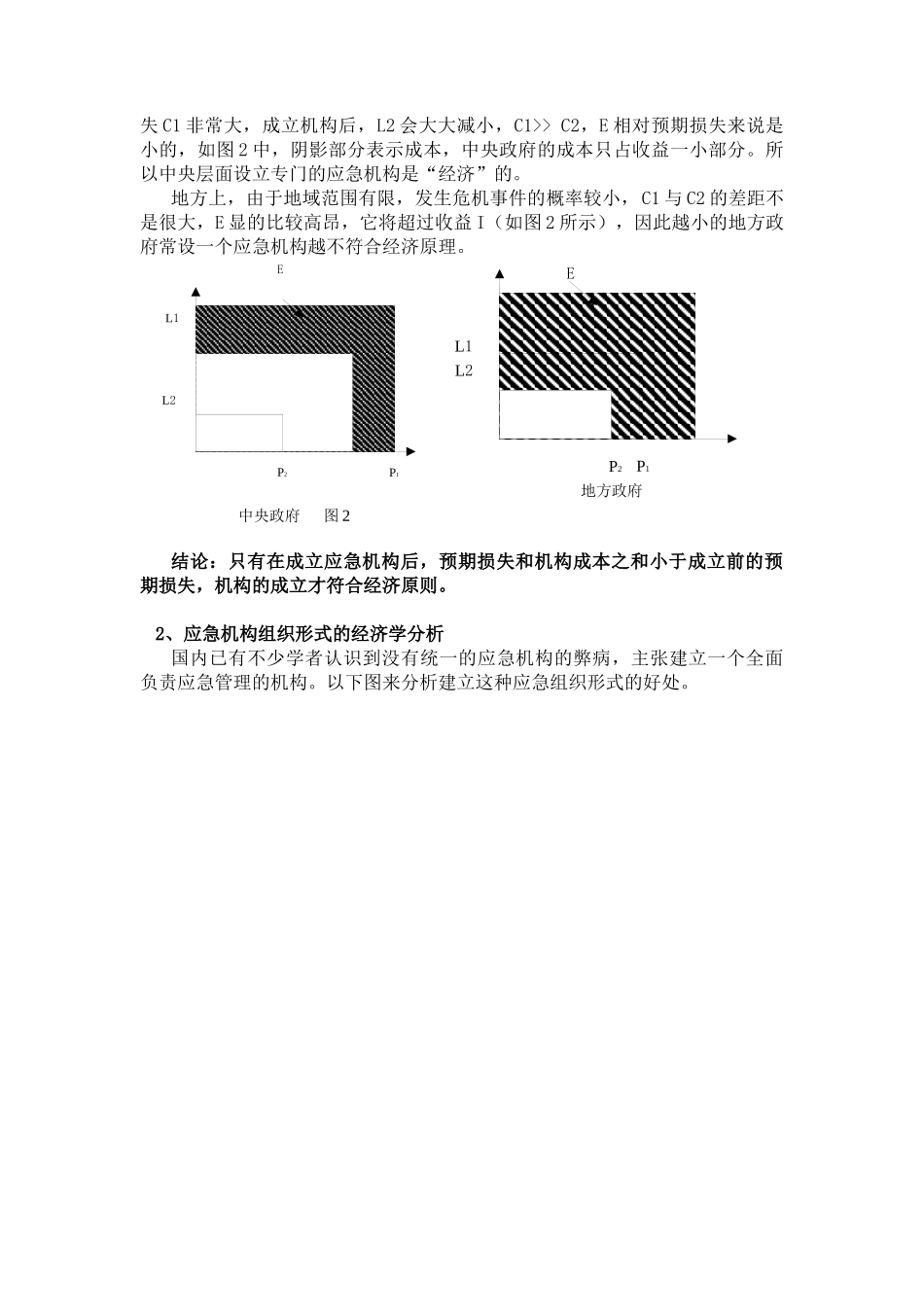

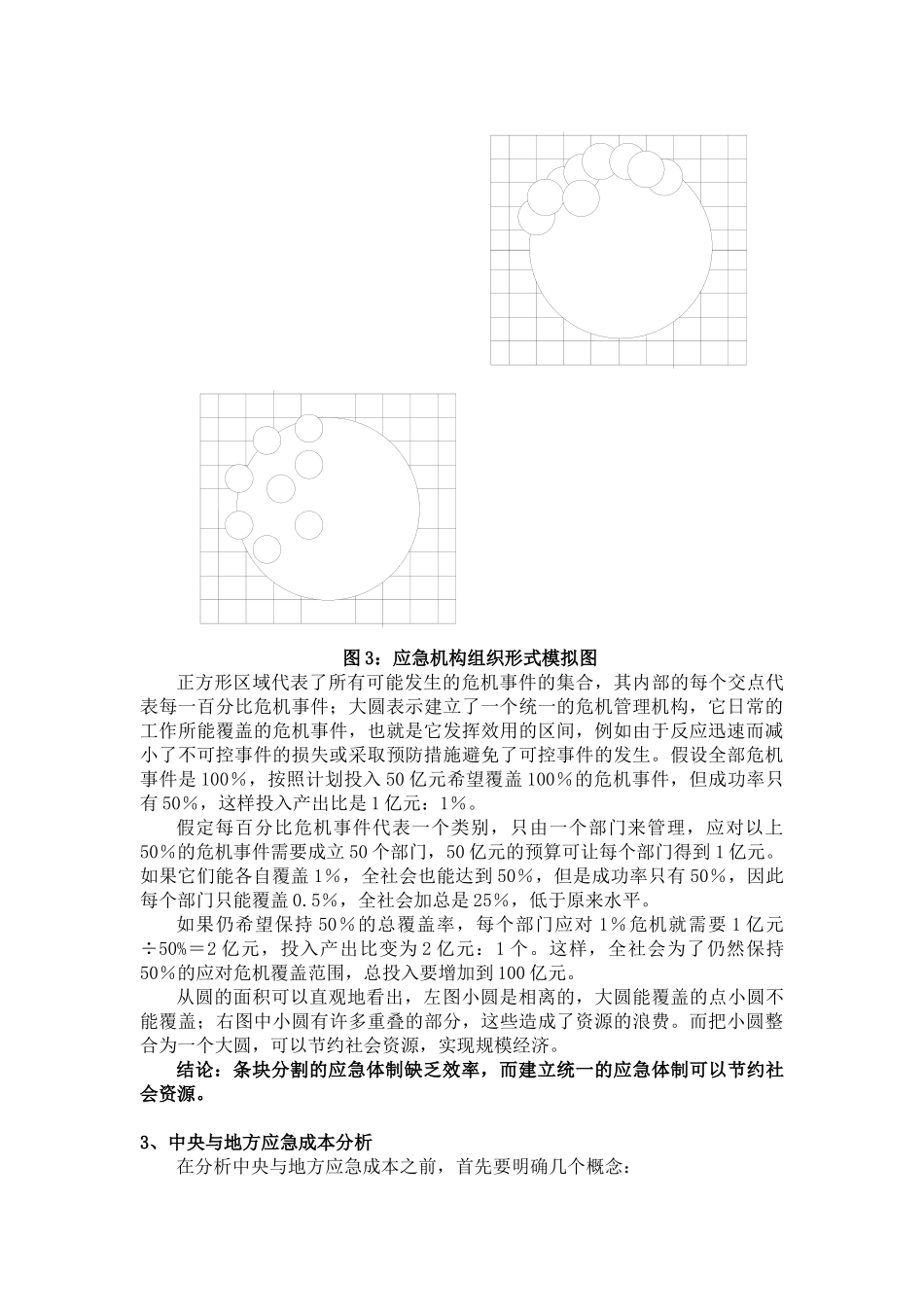

CDBAL2LL1p0P2P1P图1中国政府应急管理机制构建的经济学分析罗煜摘要:中国应急管理机制的构建问题,是当前研究的热门课题。本文绕开行政学领域研究这一问题的通行思路,从经济学的角度分析应该建立什么样的应急管理机制,结合中国的国情,提出作者构想。关键词:政府应急管理经济学分析一、应急管理的经济学分析1、应急机构成立的经济学分析设没有建立应急管理机构发生危机事件的概率是P1,P1=p0+p1,p0是不可控(或不可预见)危机事件发生的概率,p1是可控事件发生的概率,危机发生时的损失是L1;成立应急管理机构的成本是E(主要是办公费用、工资和培训费用),成立后发生危机的概率是P2,P2=p0+p2,同样p2是可控事件发生的概率,成立应急机构实际上可以减小可控事件发生的概率,危机发生时损失是L2.1这样,没有成立机构,预期损失是C1=P1×L1;成立机构后,预期损失是C2=P2×L2。从经济学角度判断是否应该成立应急机构的标准是:C1>C2+E,即只有成立之后的预期损失和费用之和小于成立之前,应急机构的设立才是“经济”的。令L1−L2=ΔL,p1−p2=Δp,则C1>C2+E又可写成:p0(L1-L2)+(p1L1-p2L2)>Ep0△L+p1L1-p2(L1-△L)>Ep0△L+(p1-p2)L1+p2△L>Ep0△L+△pL1+(p1—△p)△L>Ep0△L+p1△L+△pL1-△P△L>EA+(B+D)+(C+D)-D>E即:收益I=A+B+C+D>E由图1可以看到,横坐标与纵坐标乘积(矩形的面积)就是预期损失,两个矩形的面积之差代表收益I。I分为四部分:A是由于实际损失减少表现在不可控事件上的收益,(B+D)是由于实际损失减少表现在可控事件上的收益,(C+D)是概率降低表现在实际损失上的收益,D重复算了一遍,所以应减去。这样,式子中的每一项代表的实际意义就清楚了。从全国范围看,发生危机事件的概率非常大,因此中央政府面临的预期损感谢中国人民大学政府管理与改革研究中心“政府危机管理”国家级课题组成员对本文的写作建议。罗煜,中国人民大学公共管理学院,118luoyu@163.com1参见《危机管理:面对突发事件的抉择》,朱德武编著,广东经济出版社,2001,69-72页。L1L2P2P1E中央政府图2L1L2P2P1E地方政府失C1非常大,成立机构后,L2会大大减小,C1>>C2,E相对预期损失来说是小的,如图2中,阴影部分表示成本,中央政府的成本只占收益一小部分。所以中央层面设立专门的应急机构是“经济”的。地方上,由于地域范围有限,发生危机事件的概率较小,C1与C2的差距不是很大,E显的比较高昂,它将超过收益I(如图2所示),因此越小的地方政府常设一个应急机构越不符合经济原理。结论:只有在成立应急机构后,预期损失和机构成本之和小于成立前的预期损失,机构的成立才符合经济原则。2、应急机构组织形式的经济学分析国内已有不少学者认识到没有统一的应急机构的弊病,主张建立一个全面负责应急管理的机构。以下图来分析建立这种应急组织形式的好处。图3:应急机构组织形式模拟图正方形区域代表了所有可能发生的危机事件的集合,其内部的每个交点代表每一百分比危机事件;大圆表示建立了一个统一的危机管理机构,它日常的工作所能覆盖的危机事件,也就是它发挥效用的区间,例如由于反应迅速而减小了不可控事件的损失或采取预防措施避免了可控事件的发生。假设全部危机事件是100%,按照计划投入50亿元希望覆盖100%的危机事件,但成功率只有50%,这样投入产出比是1亿元:1%。假定每百分比危机事件代表一个类别,只由一个部门来管理,应对以上50%的危机事件需要成立50个部门,50亿元的预算可让每个部门得到1亿元。如果它们能各自覆盖1%,全社会也能达到50%,但是成功率只有50%,因此每个部门只能覆盖0.5%,全社会加总是25%,低于原来水平。如果仍希望保持50%的总覆盖率,每个部门应对1%危机就需要1亿元÷50%=2亿元,投入产出比变为2亿元:1个。这样,全社会为了仍然保持50%的应对危机覆盖范围,总投入要增加到100亿元。从圆的面积可以直观地看出,左图小圆是相离的,大圆能覆盖的点小圆不能覆盖;右图中小圆有许多重叠的部分,这些造成了资源的浪费。而把小圆整合为一个大圆,可以节约社会资源,实现规模经济。结论:条块分割的应急体制缺乏效率...