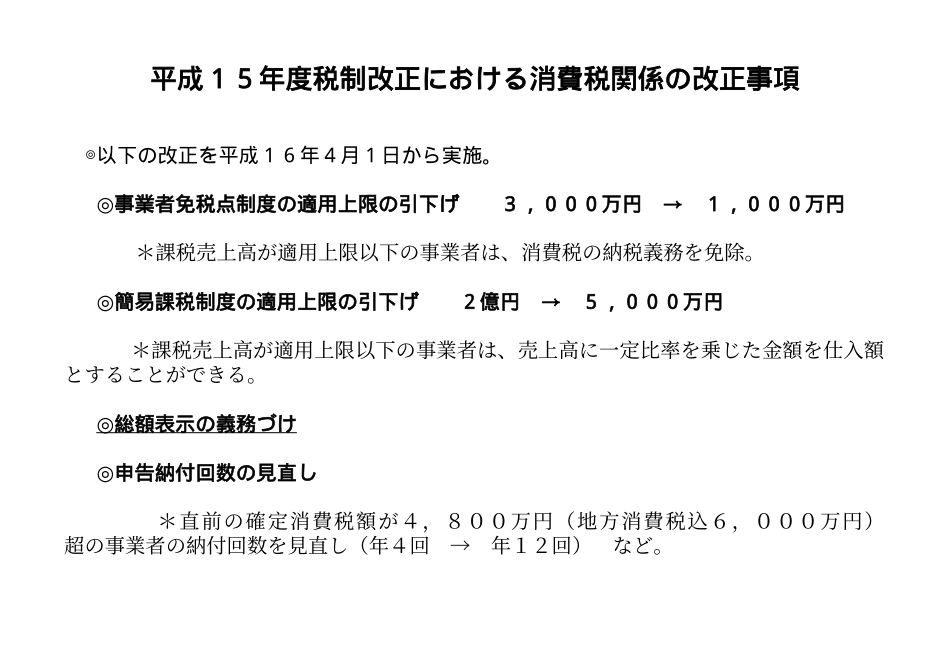

消費税の総額表示について平成15年11月経済産業省平成15年度税制改正における消費税関係の改正事項以下の改正を平成16年4月1日から実施。◎◎事業者免税点制度の適用上限の引下げ3,000万円1,000万円→*課税売上高が適用上限以下の事業者は、消費税の納税義務を免除。◎簡易課税制度の適用上限の引下げ2億円5,000万円→*課税売上高が適用上限以下の事業者は、売上高に一定比率を乗じた金額を仕入額とすることができる。◎総額表示の義務づけ◎申告納付回数の見直し*直前の確定消費税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)超の事業者の納付回数を見直し(年4回→年12回)など。総額表示義務規定の創設消費税法に「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務の価格に係る消費税相当額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」旨のいわゆる総額表示義務規定が設けられた。(注)この改正は、平成16年4月1日から適用される。◎消費税法(価格の表示)第63条の2事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される者を除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。なぜ「総額表示」を義務づけるのか?◎現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」と「税込価格表示」が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じている。◎総額表示の義務付けは、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのもの。◎総額表示が実施されることにより、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになり、価格の比較も容易になる。これにより、これまで価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解がより深まることが期待される。*総額表示の義務づけは、値札や店内掲示、チラシ、あるいは商品カタログなどによって、商品、サービス等の価格をあらかじめ表示する場合を対象とするものなので、取引成立後に作成される「レシート(領収書)」や「請求書」などにおける表示については直接の義務づけの対象とされていない。「総額表示」の対象は?◎総額表示の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問わない。具体的には、以下のような価格表示が考えられる。値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示◇商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示◇◇新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配付するチラシ◇新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告◇ポスター、看板など※総額表示の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、店頭等に価格表示していない場合(「時価」としか表示していない場合を含む)などは対象とはならないし、これまで価格を表示していなかった事業者(取引)に価格表示を強制するものではない。どういった価格表示?◎価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方法があると考えられるが、例えば、現在、税抜価格9,800円で販売している...