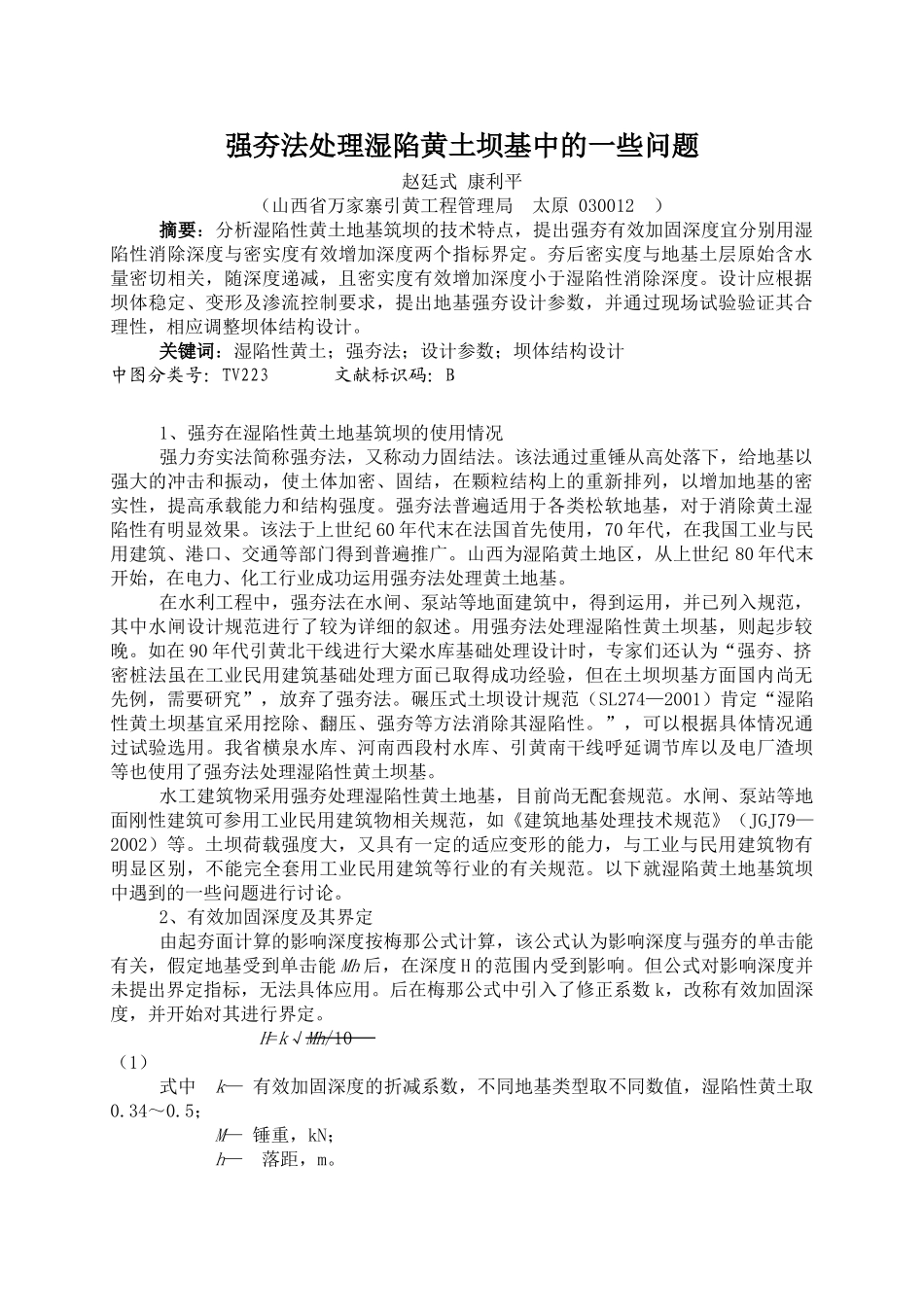

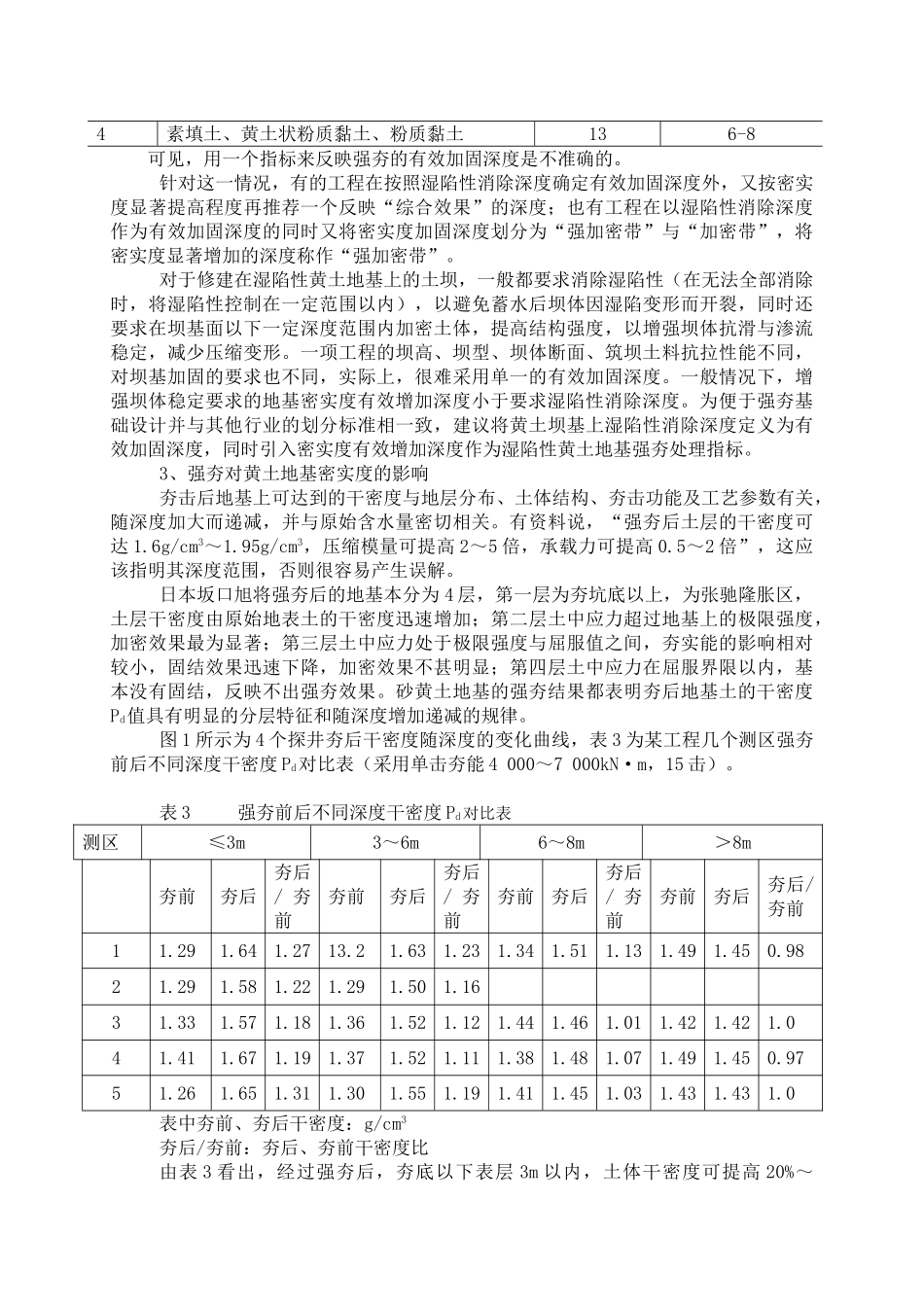

强夯法处理湿陷黄土坝基中的一些问题赵廷式康利平(山西省万家寨引黄工程管理局太原030012)摘要:分析湿陷性黄土地基筑坝的技术特点,提出强夯有效加固深度宜分别用湿陷性消除深度与密实度有效增加深度两个指标界定。夯后密实度与地基土层原始含水量密切相关,随深度递减,且密实度有效增加深度小于湿陷性消除深度。设计应根据坝体稳定、变形及渗流控制要求,提出地基强夯设计参数,并通过现场试验验证其合理性,相应调整坝体结构设计。关键词:湿陷性黄土;强夯法;设计参数;坝体结构设计中图分类号:TV223文献标识码:B1、强夯在湿陷性黄土地基筑坝的使用情况强力夯实法简称强夯法,又称动力固结法。该法通过重锤从高处落下,给地基以强大的冲击和振动,使土体加密、固结,在颗粒结构上的重新排列,以增加地基的密实性,提高承载能力和结构强度。强夯法普遍适用于各类松软地基,对于消除黄土湿陷性有明显效果。该法于上世纪60年代末在法国首先使用,70年代,在我国工业与民用建筑、港口、交通等部门得到普遍推广。山西为湿陷黄土地区,从上世纪80年代末开始,在电力、化工行业成功运用强夯法处理黄土地基。在水利工程中,强夯法在水闸、泵站等地面建筑中,得到运用,并已列入规范,其中水闸设计规范进行了较为详细的叙述。用强夯法处理湿陷性黄土坝基,则起步较晚。如在90年代引黄北干线进行大梁水库基础处理设计时,专家们还认为“强夯、挤密桩法虽在工业民用建筑基础处理方面已取得成功经验,但在土坝坝基方面国内尚无先例,需要研究”,放弃了强夯法。碾压式土坝设计规范(SL274—2001)肯定“湿陷性黄土坝基宜采用挖除、翻压、强夯等方法消除其湿陷性。”,可以根据具体情况通过试验选用。我省横泉水库、河南西段村水库、引黄南干线呼延调节库以及电厂渣坝等也使用了强夯法处理湿陷性黄土坝基。水工建筑物采用强夯处理湿陷性黄土地基,目前尚无配套规范。水闸、泵站等地面刚性建筑可参用工业民用建筑物相关规范,如《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)等。土坝荷载强度大,又具有一定的适应变形的能力,与工业与民用建筑物有明显区别,不能完全套用工业民用建筑等行业的有关规范。以下就湿陷黄土地基筑坝中遇到的一些问题进行讨论。2、有效加固深度及其界定由起夯面计算的影响深度按梅那公式计算,该公式认为影响深度与强夯的单击能有关,假定地基受到单击能Mh后,在深度H的范围内受到影响。但公式对影响深度并未提出界定指标,无法具体应用。后在梅那公式中引入了修正系数k,改称有效加固深度,并开始对其进行界定。H=k√Mh/10(1)式中k—有效加固深度的折减系数,不同地基类型取不同数值,湿陷性黄土取0.34~0.5;M—锤重,kN;h—落距,m。由于加固深度影响因素很多,从而使k值带有较大的不确定性。(JGJ79—2002)提出:有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定,在缺少试验资料或经验时,可按表1预估(湿陷性黄土)。表1湿陷黄土地基有效加固深度表单击夯击能kN·m1000200030004000500060009000有效加固深度m4-5.05.0-6.06.0-7.07.0-8.08.0-8.58.5-9.09.0-9.5表列有效加固深度对应的修正系数k=0.3~0.5,与式2-1中使用的0.34~0.5基本吻合。大量采用强夯法加固黄土地基的施工实践说明,从消除湿陷性单一目标出发,表1数值基本符合实际,可作为预估值使用。规范(JG79-2002)并未对上表所列的有效加固深度进行明确定义,提出具体界定指标。冶金部门强夯地基技术规程(YSJ209-92、JBJ25-92)明确“有效加固深度系指夯前地面整平标高至夯后能满足设计要求的垂直深度”,亦未提出具体界定指标,习惯上,均以湿陷性消除深度作为有效加固深度。然而,工程设计中对于湿陷性黄土地基处理,除要求消除湿陷性之外,还要求同时加固地基,提高地基土的密实度、结构、强度和承载能力,并提出与之对应的干密度、变形模量(或压缩指数),地基承载力等设计指标。据参考文献(1)介绍,公式(1)中的k=0.34~0.5所对应的有效加固值H的界定指标为:在该加固范围内湿陷性基本消除;在该范围内承载能力fx≥150kPa,干密度Pd≥1.5g/cm3。但上述界定值并未得到广泛认知,不同工程常常...