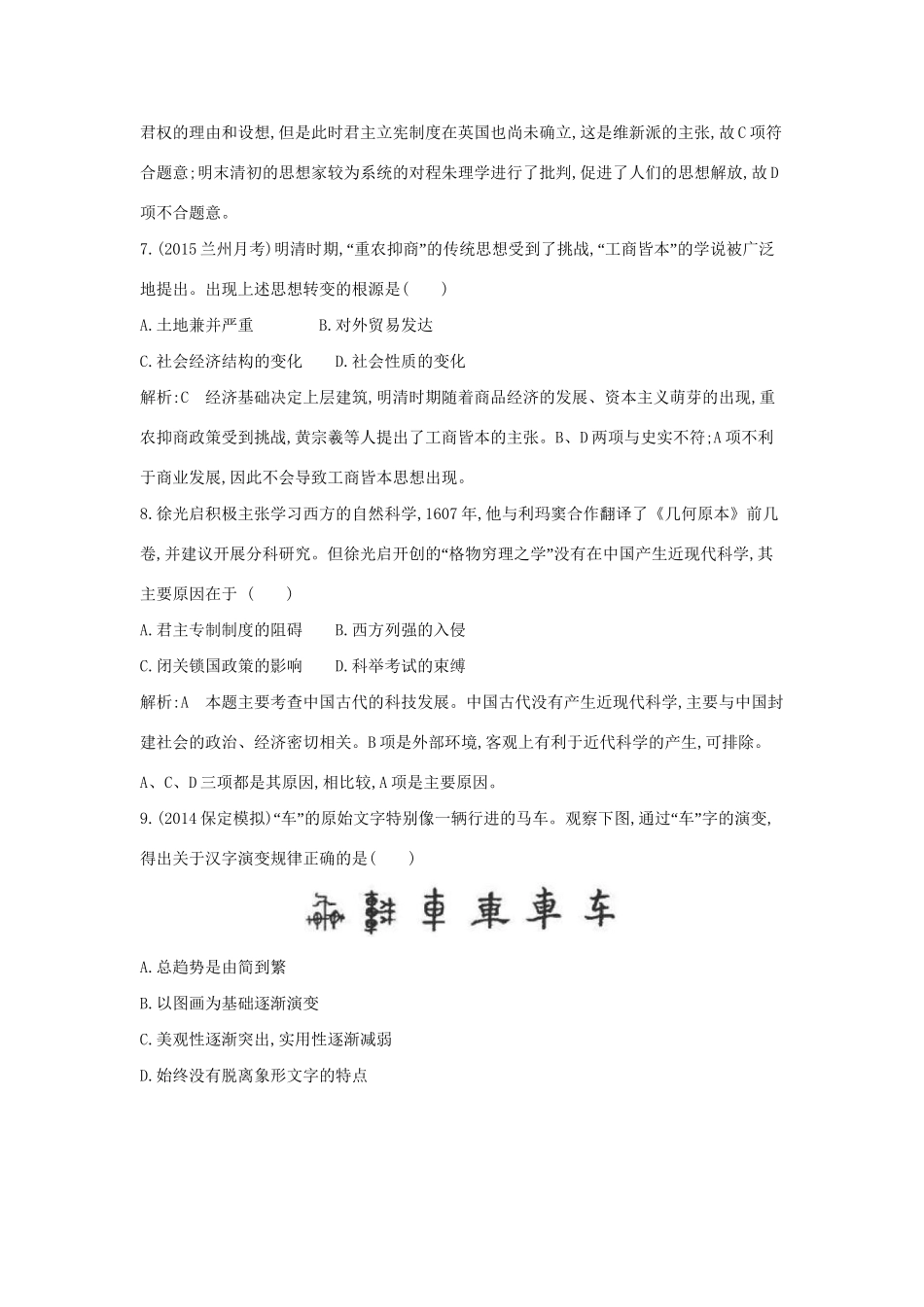

第十二单元中国古代的思想、科技与文艺长廊检测试题(时间:45分钟满分:100分)编者选题表考点题号春秋战国时期的百家争鸣1、2汉代儒学成为正统思想3宋明理学4、5明清之际的儒家思想6、7中国古代的科技成就8中国古代的文学艺术9、10、11、12综合13、14一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2014成都一模)有学者认为,先秦时期某学派主张积极救世,做事讲求道德;另一学派以其超凡脱俗、自在生活的美感和灵性弥补了前一学派的缺陷。该学者评述的是()A.儒家、道家B.儒家、墨家C.法家、儒家D.法家、墨家解析:A“”“”“”本题考查学生对春秋战国时期百家思想的理解。做事讲求道德契合儒家仁“”的思想和为政以德的道德情操;“”“”超凡脱俗、自在生活的美感和灵性契合道家无为而治“”的主张和逍遥的生活态度,故A项正确,B、C、D三项错误。2.(2014邯郸质检)荀子说,“礼者,法之大分,”类之纲纪也,“非礼,”是无法也。这一论述表明()A.荀子是法家思想集大成者B.援法入礼的思想主张C.儒家和法家思想趋于合流D.法是礼的前提和基础解析:B本题考查学生阅读材料提取信息的能力。材料阐明了礼和法的关系,认为礼是法的前提,是各种条例的总纲,没有礼就没有法,故D项错误;韩非子是法家思想的集大成者,故A项错误;B项很好的阐释了荀子礼法并举的思想,故B项正确;C项与史实不符,故C项错误;故选B。3.“‘’与西汉初年布衣将相的状况不同,‘’”东汉创业集团大都出自两汉之际的士族大姓。这一变化的出现,主要是由于()A.汉代政治中心东迁的结果B.“”汉武帝独尊儒术的结果C.汉代经济中心南移的结果D.西汉末年宦官专权的结果解析:B“”本题抓住关键词士族大姓,“”“”根据材料信息士族与布衣相对应,可得出两汉之“”际的士即读书人。汉武帝时期儒学成为各级学校必修的重要内容和选官的考查标准,因此,“”使得东汉的创业集团大都来自于士族大姓,故B项正确;A、D两项不符合题意,故A、D两项错误;经济中心此时并未南移,故C项错误。4.(2014南京三模)宋人杨简任富阳主簿,断了一场卖扇子的官司。事办完后问陆九渊:“何为本心?”陆说:“适闻断扇讼,是者知其为是,非者知其为非,”此即本心。杨说:“止如斯耶?”陆大声说:“更何有也!”杨顿悟。据材料陆九渊认为()A.实践是获取真相的重要手段B.天理人伦存于人们的本心之中C.读书明理是做人的基本准则D.万物各有其理而万理终归为一解析:BA项是王阳明的观点,故A项错误;天理人伦存于人们的本心之中,符合题意,符合陆九渊的心学思想,故B项正确;“”陆九渊认为理不需要到身心以外的事物上去寻找,读书明理体现的是向外探求,故C项错误;陆九渊认为心是宇宙万物的本原,故D项错误。5.(2014鹰潭二模)“自宋以降,仗义死节之士远轶前古,”论者以为程朱讲学之效。而清人戴震指出:“酷吏以法杀人,”后儒以礼杀人。这说明封建思想文化()A.都是为中央集权服务的B.对社会实践具有反作用C.能推动社会发展的进步D.对社会的影响是消极的解析:B材料讲述了程朱理学积极的一面和消极的一面,而A、C、D三项均是从一个方面来说,均不符合题意,B项正确。6.梁启超《中国近三百年学术史》(1923年)认为:“最近三十年思想界之变迁,最初的原动力,”“”是残明遗献思想之复活。材料中残明遗献思想之复活不包括()A.提倡经世致用B.反对君主专制C.主张君主立宪D.批判程朱理学解析:C明末清初的进步思想家,提倡经世致用,故A项不合题意;明末清初进步思想家批判君主专制罪恶,反对君主专制,故B项不合题意;尽管明末清初时期的思想家提出了一些限制君权的理由和设想,但是此时君主立宪制度在英国也尚未确立,这是维新派的主张,故C项符合题意;明末清初的思想家较为系统的对程朱理学进行了批判,促进了人们的思想解放,故D项不合题意。7.(2015兰州月考)明清时期,“”重农抑商的传统思想受到了挑战,“”工商皆本的学说被广泛地提出。出现上述思想转变的根源是()A.土地兼并严重B.对外贸易发达C.社会经济结构的变化D.社会性质的变化解析:C经济基础决定上层建筑,明清时期随着商品经济的发展、资本主义萌芽的出现,重农抑商政策受到挑战,黄宗羲等人提出了工商皆本的主张。B、D两项与史实不符;A项不利于商业发展,因此不会导致...