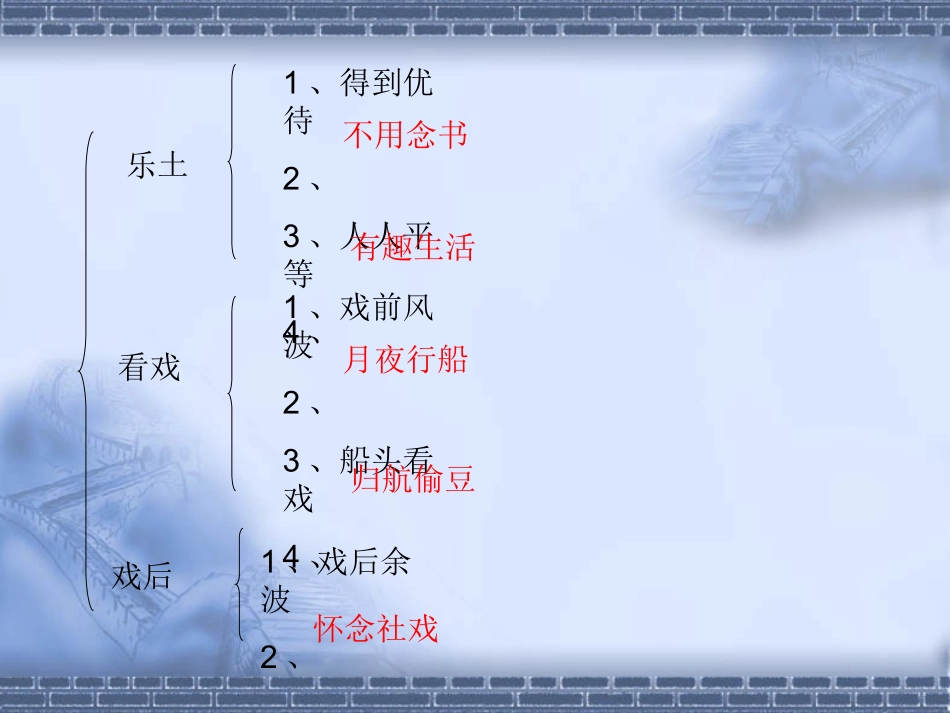

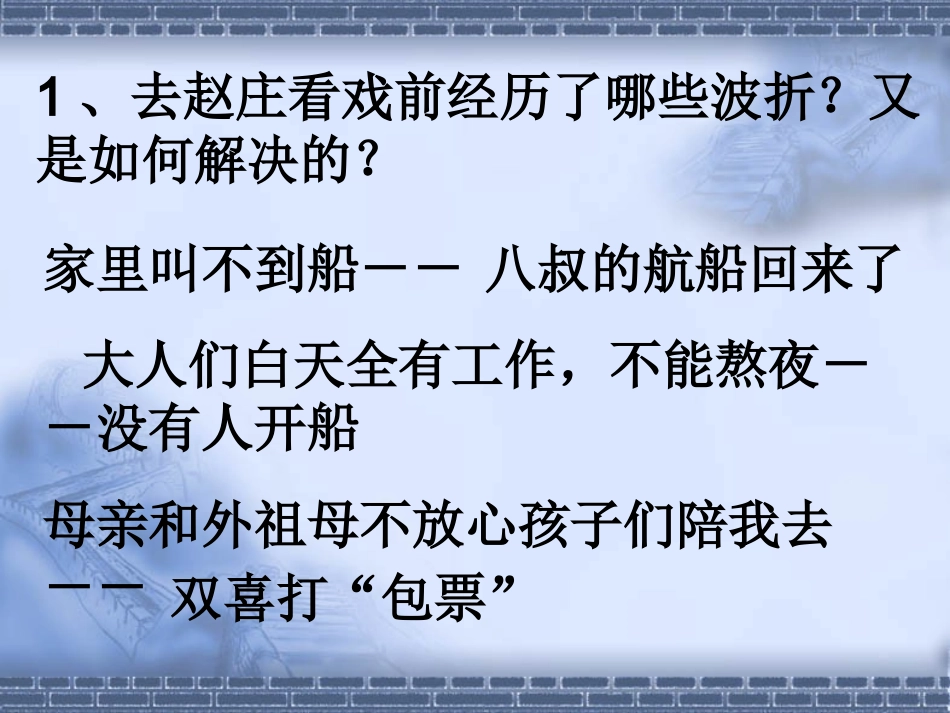

鲁迅鲁迅乐土1、得到优待2、3、人人平等4、看戏1、戏前风波2、3、船头看戏4、戏后1、戏后余波2、不用念书有趣生活月夜行船归航偷豆怀念社戏1、去赵庄看戏前经历了哪些波折?又是如何解决的?家里叫不到船--大人们白天全有工作,不能熬夜--没有人开船母亲和外祖母不放心孩子们陪我去--八叔的航船回来了双喜打“包票”盼望焦急猜测沮丧终于可以去看戏了!“我很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。”与前面看不成戏而沮丧形成鲜明的对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。在课文第11段中,从哪些角度写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?2、烘托了“我”急于看到社戏的愉快和迫切的心情。3、抒发了作者热爱农村的感情。1、展示了一幅江南水乡清新优美的图景。触觉视觉听觉嗅觉(豆麦和河底的水草散发的清香)(扑面吹来)(朦胧的月色、起伏的连山、依稀的赵庄,几点火)(歌吹)具体分析以下句子及其作用。1、写起伏的连山如兽脊:——比喻、拟人,以动写静,形象地描绘了行船之快、侧面表现我急切的内心。2、写听到歌声,料想发自戏台:——间接地表现了“我”急切的心情。3、写笛声宛转,悠扬,使我沉静:——表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘记了自己。——找找看戏过程中“我们”的心理和语言描写到赵庄看到了戏,我认为最好看的是哪一折?最怕看的又是哪一折?我对看到的戏本身满意吗?(找出具体句子说明)看戏过程中,谁都为我做了什么事?作者急切看到的戏好看吗?为什么?1、想看铁头老头翻跟头,但那老头却没翻;2、想看“蛇精”和“跳老虎”等,等了许久都不见出来;3、最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”并不停地唱着。除正面写出戏不好看,文中“喃喃的骂”“经不住吁吁气”“打起呵欠”,这些神态描写,也从侧面做了烘托。不好看月下归航22段景物描写的作用。恬静安祥的气氛衬托了“我”舒畅、愉悦的心情写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同?月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比畅快、轻松。同是六一公公的豆,偷着吃与他送来吃味道为什么不同?((11)小伙伴们在什么地方偷?为什么)小伙伴们在什么地方偷?为什么“偷”?“偷”?((22“”)偷谁家的?怎样偷?“”)偷谁家的?怎样偷?((33“”)他们怎样预防偷的秘密被人发觉?“”)他们怎样预防偷的秘密被人发觉?戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”那夜似的好豆那夜似的好戏对那段天真烂漫自由有趣的童年生活的回忆说明甜蜜的童年回忆一直珍藏在作者的心里。表达了对美好生活的向往之情真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了我所难忘的是平桥村特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。老人、孩子那种淳朴、善良、真挚的感情,难忘的是天真烂漫、自由有趣的美好童年。我所难忘的是平桥村特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系。老人、孩子那种淳朴、善良、真挚的感情,难忘的是天真烂漫、自由有趣的美好童年。人物形象分析文中的主要人物有哪些?分析双喜的言行,谈谈双喜是怎样的孩子?分析双喜的言行,谈谈双喜是怎样的孩子?⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。——表现双喜聪明。⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜又用“谁肯显本领给白地看”来安慰“我”⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜又用“...