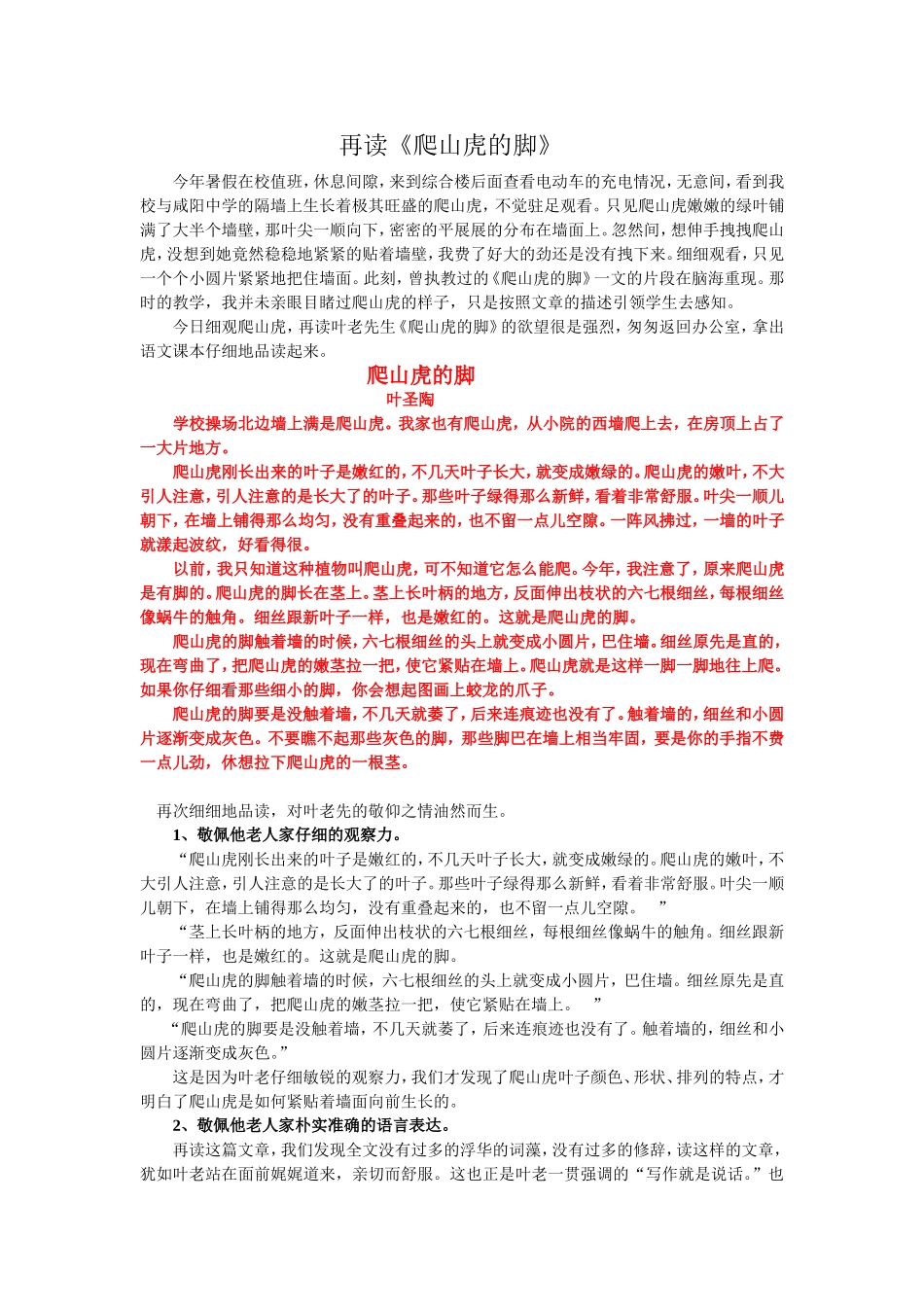

再读《爬山虎的脚》今年暑假在校值班,休息间隙,来到综合楼后面查看电动车的充电情况,无意间,看到我校与咸阳中学的隔墙上生长着极其旺盛的爬山虎,不觉驻足观看。只见爬山虎嫩嫩的绿叶铺满了大半个墙壁,那叶尖一顺向下,密密的平展展的分布在墙面上。忽然间,想伸手拽拽爬山虎,没想到她竟然稳稳地紧紧的贴着墙壁,我费了好大的劲还是没有拽下来。细细观看,只见一个个小圆片紧紧地把住墙面。此刻,曾执教过的《爬山虎的脚》一文的片段在脑海重现。那时的教学,我并未亲眼目睹过爬山虎的样子,只是按照文章的描述引领学生去感知。今日细观爬山虎,再读叶老先生《爬山虎的脚》的欲望很是强烈,匆匆返回办公室,拿出语文课本仔细地品读起来。爬山虎的脚叶圣陶学校操场北边墙上满是爬山虎。我家也有爬山虎,从小院的西墙爬上去,在房顶上占了一大片地方。爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的。爬山虎的嫩叶,不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。那些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服。叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。一阵风拂过,一墙的叶子就漾起波纹,好看得很。以前,我只知道这种植物叫爬山虎,可不知道它怎么能爬。今年,我注意了,原来爬山虎是有脚的。爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,每根细丝像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。这就是爬山虎的脚。爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。如果你仔细看那些细小的脚,你会想起图画上蛟龙的爪子。爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,要是你的手指不费一点儿劲,休想拉下爬山虎的一根茎。再次细细地品读,对叶老先的敬仰之情油然而生。1、敬佩他老人家仔细的观察力。“爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的。爬山虎的嫩叶,不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。那些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服。叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。”“茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,每根细丝像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。这就是爬山虎的脚。“爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。”“爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。”这是因为叶老仔细敏锐的观察力,我们才发现了爬山虎叶子颜色、形状、排列的特点,才明白了爬山虎是如何紧贴着墙面向前生长的。2、敬佩他老人家朴实准确的语言表达。再读这篇文章,我们发现全文没有过多的浮华的词藻,没有过多的修辞,读这样的文章,犹如叶老站在面前娓娓道来,亲切而舒服。这也正是叶老一贯强调的“写作就是说话。”也就是我们常说的把自己看到的、听到的、想到的、经历过的事写下来。《爬山虎的脚》一文,对于如何教学生作文,无疑具有典范的意义。本课共5个自然段。:第1自然段写爬山虎生长的地方,第2自然段写爬山虎的叶子,第3至第5自然段重点写爬山虎的脚。学生读了这样重点突出、层次分明,就会仿照着写出自己观察到的事物。叶老无愧于“优秀的语言艺术家”的光荣称号。3、敬佩他老人家的谦逊、低调。叶圣陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他被人们誉为我国现代语文教育史上一代宗师。就是这样的一个家喻户晓的教育家,在应聘大学教授时却在经历栏写下“小学教师”这四个在别人看来不齿的字眼。是,叶老是做过小学教师,可他应聘时,并非第一次做大学教授,况且他早已成为人们公认的教育家。在这样的情景下,他还是写下“小学教师”这四个字,小小的事例不难看出叶老的谦逊、低调、平和。在当今社会,还能有几人如叶老这般?