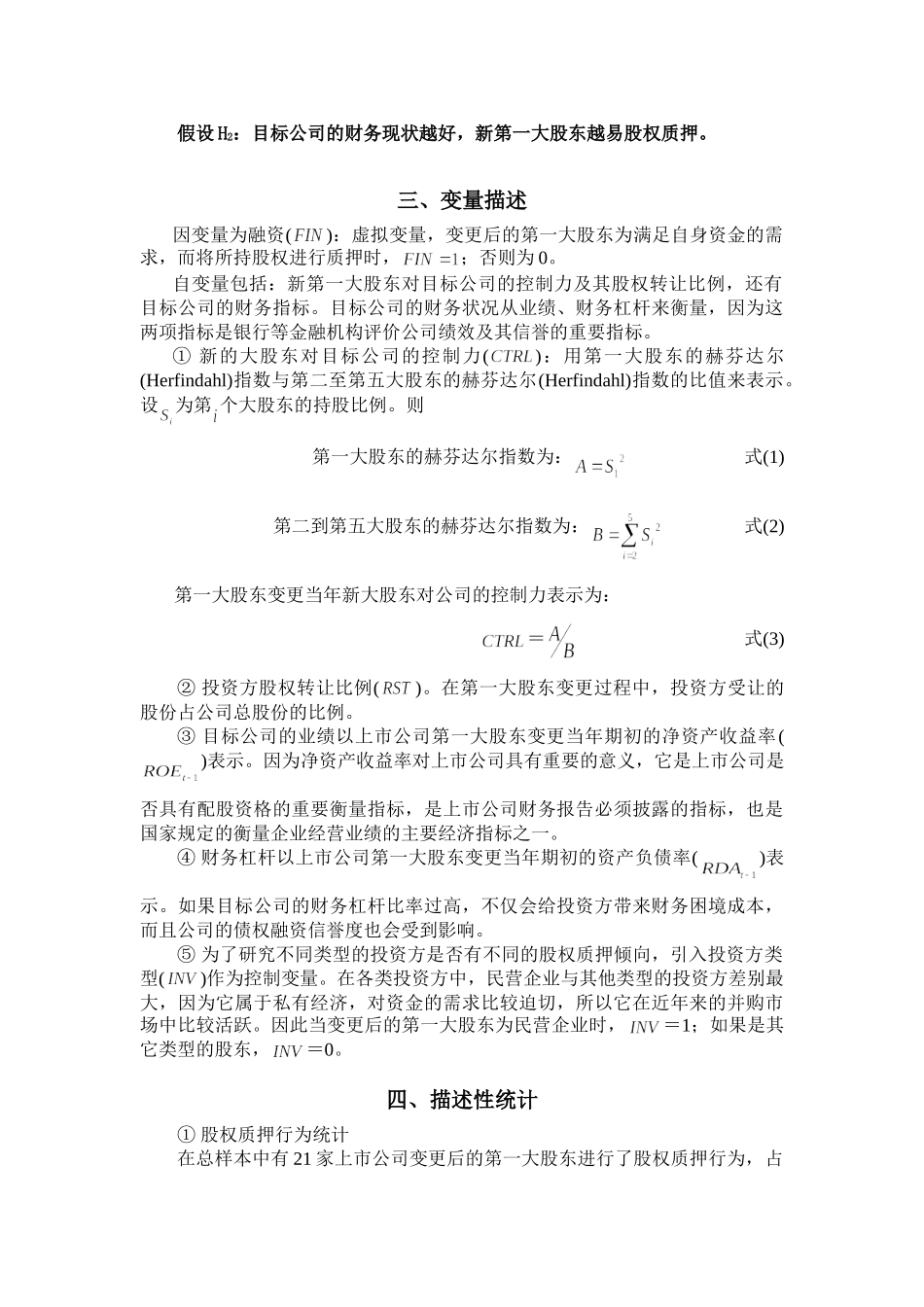

上市公司第一大股东变更后融资行为实证分析李豫湘胡新良武娟(重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044)摘要:目前国内上市公司第一大股东变更日渐频繁,参与主体趋于多元化。由于参与主体的交易动机各有不同,在上市公司第一大股东变更当年,投资方也表现出不同的行为特征。本文以2000年到2003年间发生第一大股东变更的上市公司为样本,对第一大股东变更后投资方的融资行为特征进行实证研究,分析了投资方的股权质押融资行为,得出了如下结论:在第一大股东变更当年,62%有股权质押行为的投资方将其所持股份全部质押,且在净资产收益率越高、资产负债率越低的目标公司,投资方股权质押的倾向越大。关键词:第一大股东变更,股权质押一、引言我国公司股权结构不合理主要表现在两个方面:国家股比重过大以及股权过度集中[1],这给上市公司治理、经营管理以及资本市场的发展带来了许多困难,制约了中国资本市场尤其是股票市场的健全和发展。改变当前上市公司存在的股权结构也就成为改善上市公司治理结构的重点。由此,近年来资本市场上的股权转让事件日益频繁,导致控制权转让的第一大股东变更也不断发生。目前我国的上市公司不论是否出于引进可能更有效的投资主体、促进公司发展的目的,还是出于降低第一大股东持股比例、提高公司治理水平的目的,常常通过并购、重组方式来实现公司的第一大股东变更。对于大宗股权转让的问题,西方学者和国内学者都进行了广泛而深入的研究。如,Betheletal(1998)、Elias(1999)、Grzegorz(2003)、韩德宗、叶春华(2004)、王志诚、张翼(2004)等学者的研究表明大宗股权转让事件对市场、公司股东财富有着重要的影响;Franks和Mayer(2001)、Rafel(2002)、Nuria和Manuel(2003)、Anup和Jeffrey(2003)等的研究表明,在大宗股权收购过程中,目标公司盈利能力的好坏不起主导作用;但是,Renneboog(2000)、Alosat(2001)、朱宝宪、王怡凯(2002)、苟开红、谷伟(2003)、李善民、曾昭灶(2003)等学者通过研究,认为业绩差才是导致目标公司发生变故的重要因素;另外,Palepu(1986)、Rakesh(2000)、Florian和Jens(2001)、Stephen和Alissa(2003)的研究表明在大宗股权转让中,公司的规模、行业、买卖双方的类型等都与大股东变更之间关系显著。上市公司第一大股东变更属于上市公司控制权转移的范畴,也是上市公司并购研究的内容之一。以上的文献多着眼于包括上市公司控制权转移以及上市公司收购其他公司股权等在内的上市公司并购绩效的研究,仅限于上市公司盈利水平的提高或股东财富的增加,以及第一大股东变更时大股东所得到的控制权收益,对上市公司第一大股东变更的行为特征研究较少。虽然有些国内学者已着力于控股股东行为的研究,但是许多都是从理论角度或以调查报告形式针对个案来研究。例如刘峰和贺建刚等(2004)以五粮液公司与五粮液集团之间1998到2003年的利益往来情况为案例,证明了在我国资本市场上,由于缺乏对中小股东利益加以保护的法律,加之相应约束大股东的市场机制尚未建立,大股东控制更多地导致侵害中小股东利益行为的利益输送现象[2]。总之,从国内外当前的研究现状看,第一大股东变更事件对公司业绩和股东财富的影响是主流,对于第一大股东变更当年新大股东行为特征的实证研究尚少,因此,本文将采用实证方法对第一大股东变更后的新大股东的融资行为特征做相应的研究和分析。二、假设近年来,中国证监会对大股东占用上市公司款项的监管制度不断完善以及监管力度不断加强,大股东非法占用上市公司资金的现象得到有效遏制。在这种情况下,股权质押为企业拓宽融资渠道提供了巨大空间,许多上市公司大股东已把股权质押视为一种融资方式,并且这种现象正不断升温。在上市公司第一大股东变更当年,投资方为了缓解自身的资金压力或迅速套现,股权质押贷款就成为融资的最佳选择。因此,下文中将新第一大股东的股权质押行为定义为融资行为。由于大股东能够获得的控制权利益与其对公司的控制力成正比,所以那些对公司控制力较小的新第一大股东,预期其获得的控制权利益可能较小,为了使自身利益最大化,充分利用上市公司这一资源、开拓融资渠道,他可能通过股...