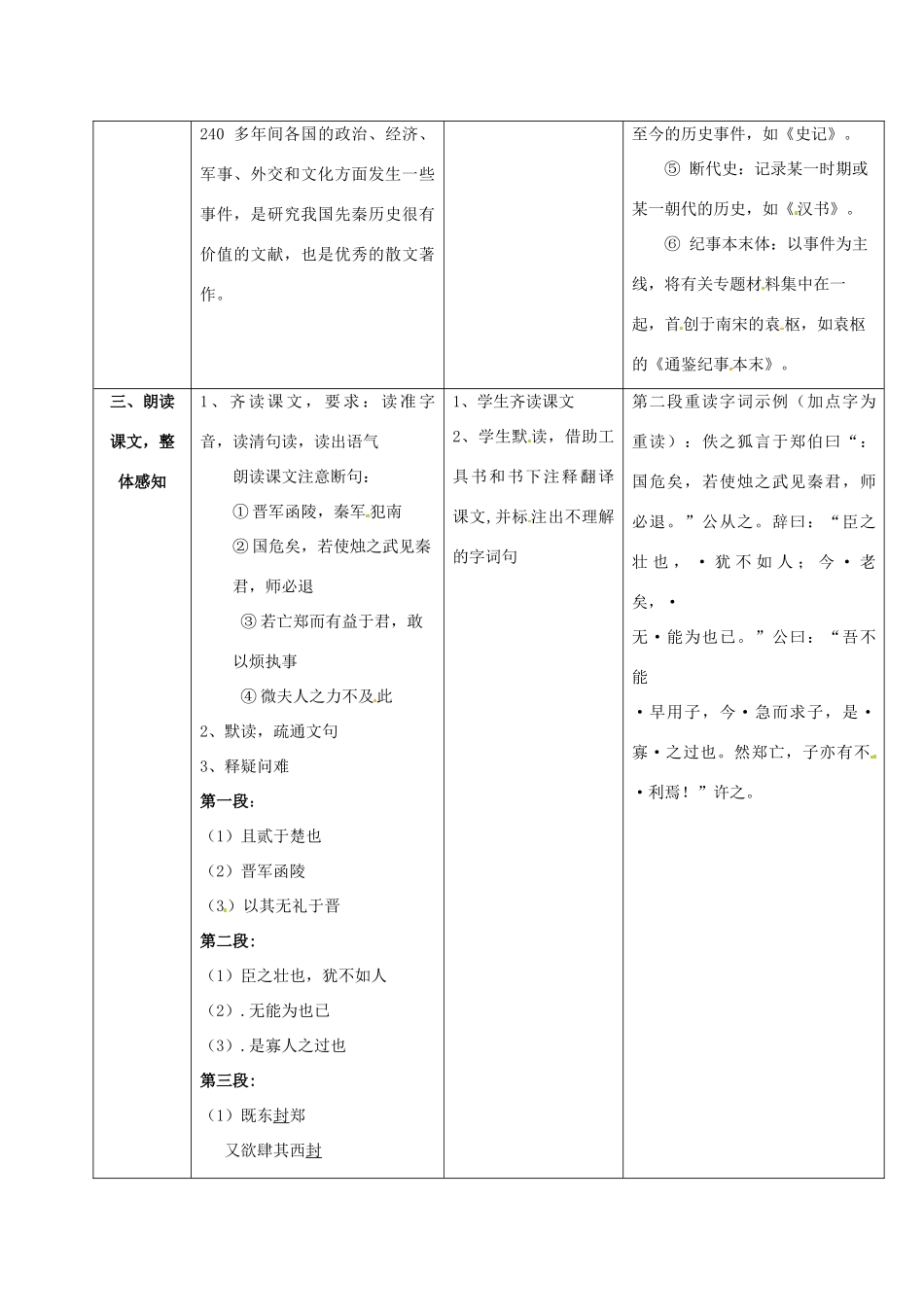

课题《烛之武退秦师》执教刘静华2014.3.6教学目标1.了解<左传>的有关知识2.理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法以及其它文言现象;3.通过赏析本文精彩的人物语言分析人物性格,领悟烛之武说服秦伯的语言艺术[教学重点与难点]1.理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法以及其它文言现象2.通过赏析本文精彩的人物语言分析人物性格,领悟烛之武说服秦伯的语言艺术课前准备1.熟读课文,标注不熟悉字的字音2.借助工具书和书下注释翻译课文,并标注出不理解的字词句教学过程板块教师活动学生活动教学目标达成反馈一、导入中国有句古话:弱国无外交。历史的发展也充分验证了这一点。但在特殊的情况下也有例外---春秋时期郑国在敌人兵临城下的危机时刻,起用贤才,分化敌人阵营,成功地通过外交活动挽救了自己的国家。这就是我们今天要学习的《烛之武退秦师》。目标:引发学生对“家园之思”的探讨,激发阅读本文的兴趣明确本课的学习目标二关于《左传》《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,相传为春秋末年的鲁国史官左丘明所做。为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是解说《春秋》而作,故又称作“春秋三传”。无论是史料价值还是文学价值,《左传》都要超过后两者。主要记载了东周前期学生朗读书下注释,圈划出关键信息目标:了解《左传》的有关知识我国古代史书体例①编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。②纪年体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。④通史:不间断地记叙自古240多年间各国的政治、经济、军事、外交和文化方面发生一些事件,是研究我国先秦历史很有价值的文献,也是优秀的散文著作。至今的历史事件,如《史记》。⑤断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。⑥纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。三、朗读课文,整体感知1、齐读课文,要求:读准字音,读清句读,读出语气朗读课文注意断句:①晋军函陵,秦军犯南②国危矣,若使烛之武见秦君,师必退③若亡郑而有益于君,敢以烦执事④微夫人之力不及此2、默读,疏通文句3、释疑问难第一段:(1)且贰于楚也(2)晋军函陵(3)以其无礼于晋第二段:(1)臣之壮也,犹不如人(2).无能为也已(3).是寡人之过也第三段:(1)既东封郑又欲肆其西封1、学生齐读课文2、学生默读,借助工具书和书下注释翻译课文,并标注出不理解的字词句第二段重读字词示例(加点字为重读):佚之狐言于郑伯曰“:国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,·犹不如人;今·老矣,·无·能为也已。”公曰:“吾不能·早用子,今·急而求子,是·寡·之过也。然郑亡,子亦有不·利焉!”许之。(2)越国以鄙远(3)敢以烦执事(4)焉用亡郑以陪邻(5)邻之厚,君之薄也(取独)行李之往来(取独)君之所知也(取独)夫晋,何厌之有(宾语前置的标志)将焉取之?(代词,代土地)戍之,乃还(代词,代郑国)4\各用一个四字短语概括各段内容.秦晋围郑临危受命说退秦师晋师撤离文中如何展现烛之武这一人物形象的?四、品读课文,赏析人物问题1:烛之武在什么情况下“出场”的?学生在文中找到原句并加以解读.目标:把握烛之武的人物形象领悟烛之武说服秦伯的语言艺术明确:出场背景:①无礼于晋。晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。②且贰于楚也。郑国从属晋的同时又从属于楚国;并且在城濮之战中出兵助楚。问题2:在交代战争的形势之后,反而去描写佚之狐、烛之武、郑伯这三个人在“退”秦师之前的语言,这对表现烛之武有什么作用?前有背景渲染,后有人物烘托。小结:烛之武的形象:志士:深明大义,不计前嫌勇士:勇入秦营,知难而上辩士:不卑不亢,机智善辩自由朗读,思考分角色朗读,读出人物的感情合作讨论探究烛之武说服秦伯的语言艺术齐读第五段,注意烛之武在劝说过程中的语气变化。③秦国想要争夺霸权,就要通过向外扩张来充实实力,被晋国拉拢出兵攻郑也就不足为奇了。我们应该用怎样的语气去读第一段?(读...