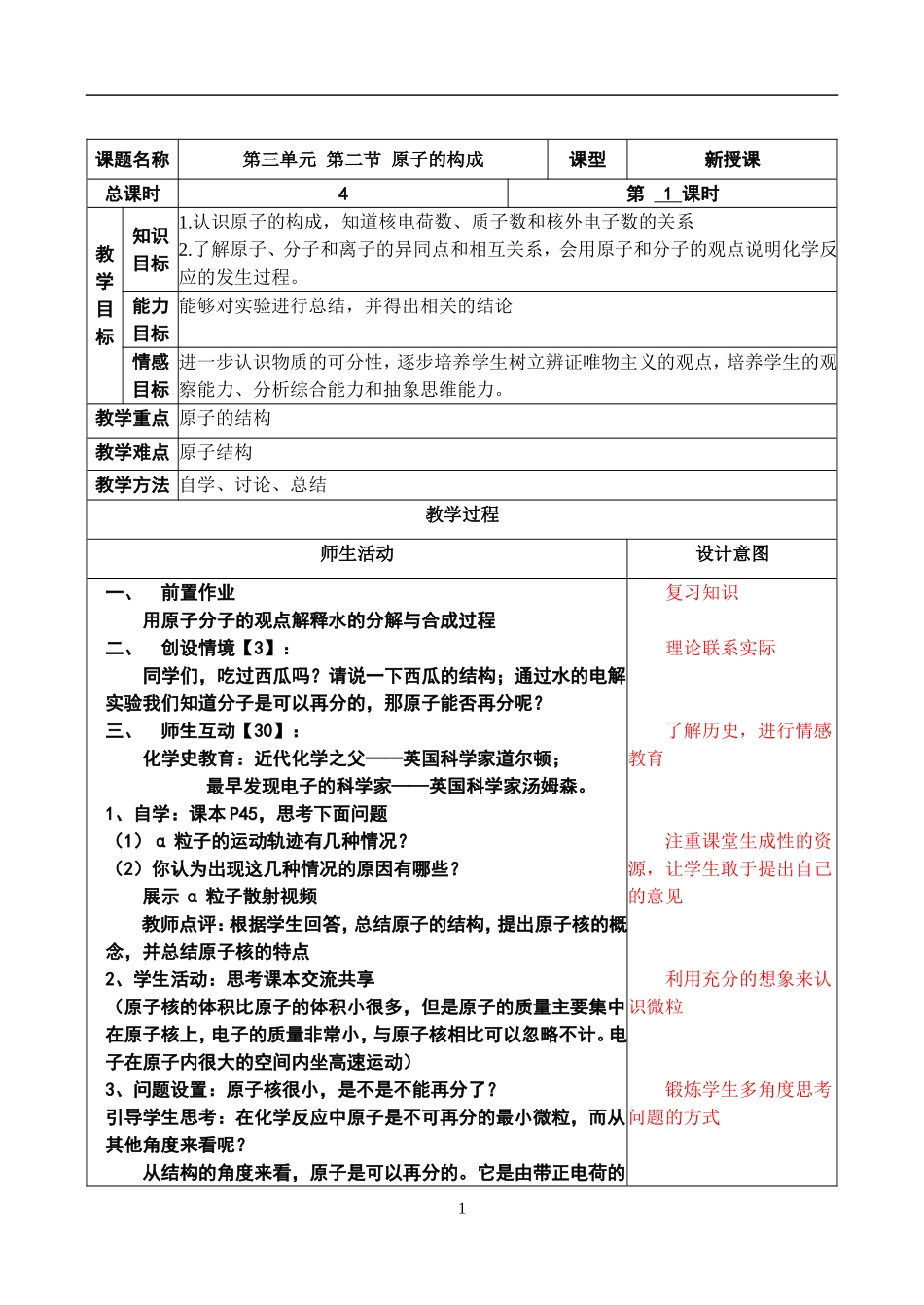

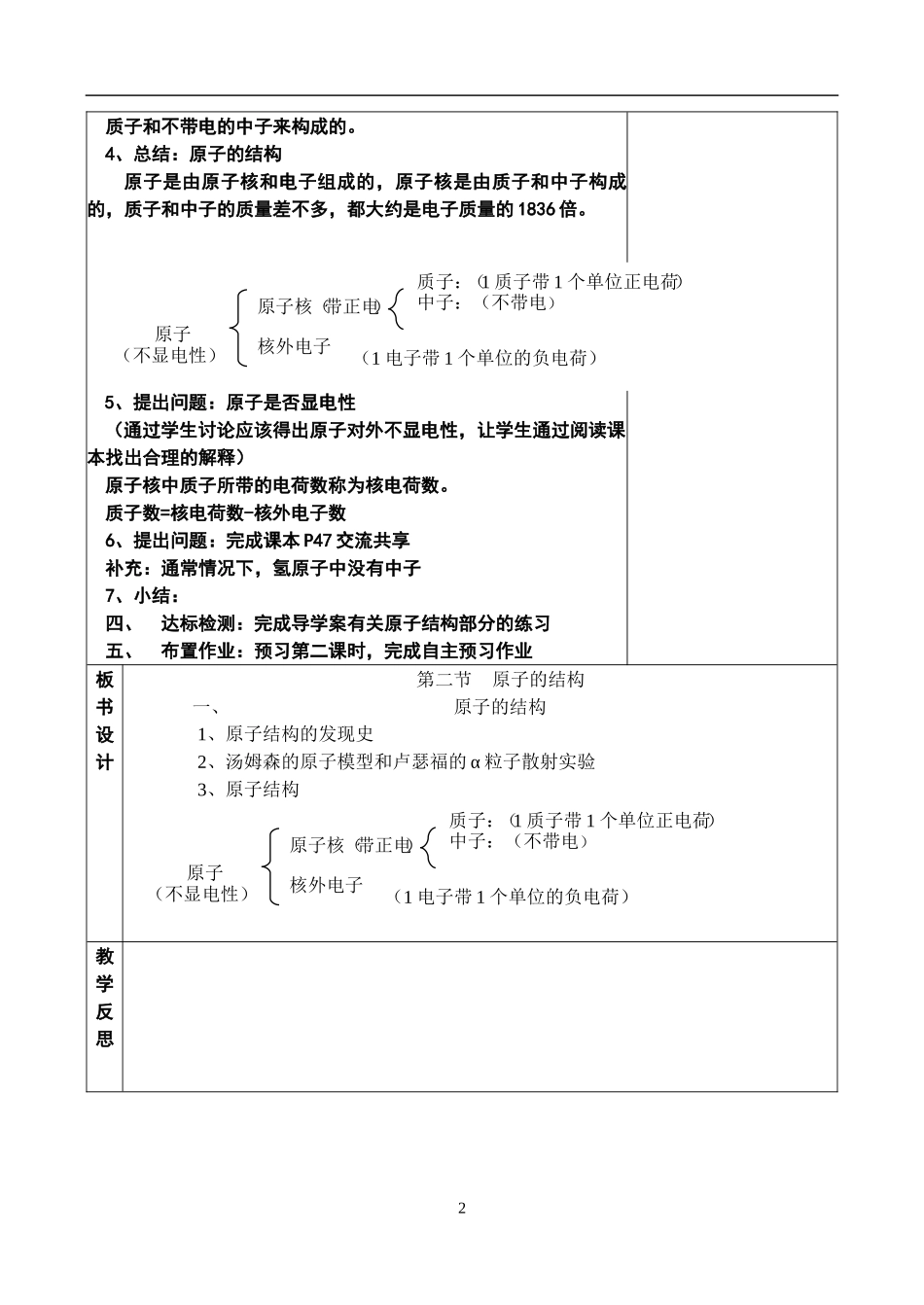

课题名称第三单元第二节原子的构成课型新授课总课时4第1课时教学目标知识目标1.认识原子的构成,知道核电荷数、质子数和核外电子数的关系2.了解原子、分子和离子的异同点和相互关系,会用原子和分子的观点说明化学反应的发生过程。能力目标能够对实验进行总结,并得出相关的结论情感目标进一步认识物质的可分性,逐步培养学生树立辨证唯物主义的观点,培养学生的观察能力、分析综合能力和抽象思维能力。教学重点原子的结构教学难点原子结构教学方法自学、讨论、总结教学过程师生活动设计意图一、前置作业用原子分子的观点解释水的分解与合成过程二、创设情境【3】:同学们,吃过西瓜吗?请说一下西瓜的结构;通过水的电解实验我们知道分子是可以再分的,那原子能否再分呢?三、师生互动【30】:化学史教育:近代化学之父——英国科学家道尔顿;最早发现电子的科学家——英国科学家汤姆森。1、自学:课本P45,思考下面问题(1)α粒子的运动轨迹有几种情况?(2)你认为出现这几种情况的原因有哪些?展示α粒子散射视频教师点评:根据学生回答,总结原子的结构,提出原子核的概念,并总结原子核的特点2、学生活动:思考课本交流共享(原子核的体积比原子的体积小很多,但是原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量非常小,与原子核相比可以忽略不计。电子在原子内很大的空间内坐高速运动)3、问题设置:原子核很小,是不是不能再分了?引导学生思考:在化学反应中原子是不可再分的最小微粒,而从其他角度来看呢?从结构的角度来看,原子是可以再分的。它是由带正电荷的复习知识理论联系实际了解历史,进行情感教育注重课堂生成性的资源,让学生敢于提出自己的意见利用充分的想象来认识微粒锻炼学生多角度思考问题的方式1质子和不带电的中子来构成的。4、总结:原子的结构原子是由原子核和电子组成的,原子核是由质子和中子构成的,质子和中子的质量差不多,都大约是电子质量的1836倍。5、提出问题:原子是否显电性(通过学生讨论应该得出原子对外不显电性,让学生通过阅读课本找出合理的解释)原子核中质子所带的电荷数称为核电荷数。质子数=核电荷数-核外电子数6、提出问题:完成课本P47交流共享补充:通常情况下,氢原子中没有中子7、小结:四、达标检测:完成导学案有关原子结构部分的练习五、布置作业:预习第二课时,完成自主预习作业板书设计第二节原子的结构一、原子的结构1、原子结构的发现史2、汤姆森的原子模型和卢瑟福的α粒子散射实验3、原子结构教学反思2原子(不显电性)原子核(带正电)核外电子质子:(1质子带1个单位正电荷)中子:(不带电)(1电子带1个单位的负电荷)原子(不显电性)原子核(带正电)核外电子质子:(1质子带1个单位正电荷)中子:(不带电)(1电子带1个单位的负电荷)