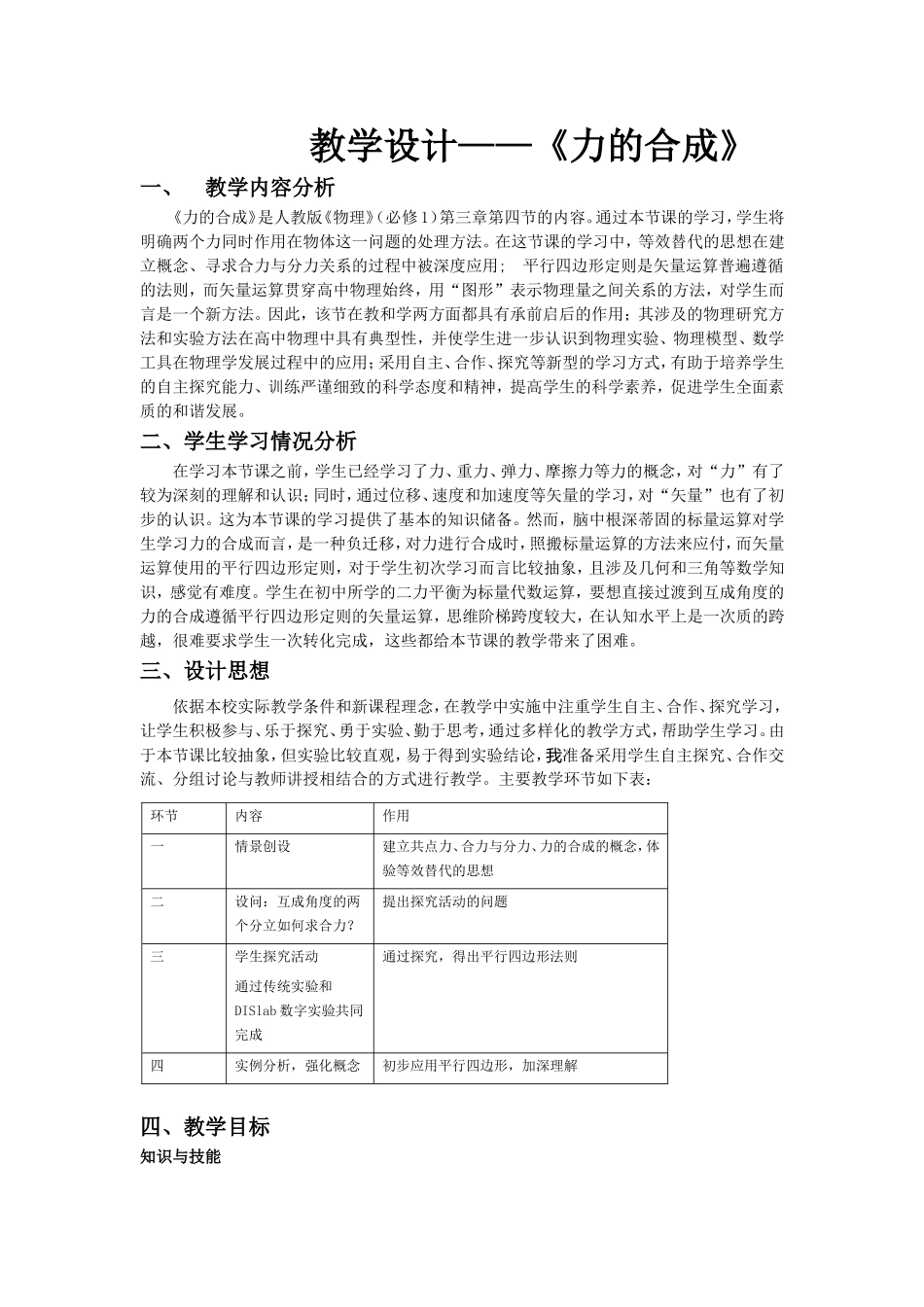

教学设计——《力的合成》一、教学内容分析《力的合成》是人教版《物理》(必修1)第三章第四节的内容。通过本节课的学习,学生将明确两个力同时作用在物体这一问题的处理方法。在这节课的学习中,等效替代的思想在建立概念、寻求合力与分力关系的过程中被深度应用;平行四边形定则是矢量运算普遍遵循的法则,而矢量运算贯穿高中物理始终,用“图形”表示物理量之间关系的方法,对学生而言是一个新方法。因此,该节在教和学两方面都具有承前启后的作用;其涉及的物理研究方法和实验方法在高中物理中具有典型性,并使学生进一步认识到物理实验、物理模型、数学工具在物理学发展过程中的应用;采用自主、合作、探究等新型的学习方式,有助于培养学生的自主探究能力、训练严谨细致的科学态度和精神,提高学生的科学素养,促进学生全面素质的和谐发展。二、学生学习情况分析在学习本节课之前,学生已经学习了力、重力、弹力、摩擦力等力的概念,对“力”有了较为深刻的理解和认识;同时,通过位移、速度和加速度等矢量的学习,对“矢量”也有了初步的认识。这为本节课的学习提供了基本的知识储备。然而,脑中根深蒂固的标量运算对学生学习力的合成而言,是一种负迁移,对力进行合成时,照搬标量运算的方法来应付,而矢量运算使用的平行四边形定则,对于学生初次学习而言比较抽象,且涉及几何和三角等数学知识,感觉有难度。学生在初中所学的二力平衡为标量代数运算,要想直接过渡到互成角度的力的合成遵循平行四边形定则的矢量运算,思维阶梯跨度较大,在认知水平上是一次质的跨越,很难要求学生一次转化完成,这些都给本节课的教学带来了困难。三、设计思想依据本校实际教学条件和新课程理念,在教学中实施中注重学生自主、合作、探究学习,让学生积极参与、乐于探究、勇于实验、勤于思考,通过多样化的教学方式,帮助学生学习。由于本节课比较抽象,但实验比较直观,易于得到实验结论,我准备采用学生自主探究、合作交流、分组讨论与教师讲授相结合的方式进行教学。主要教学环节如下表:环节内容作用一情景创设建立共点力、合力与分力、力的合成的概念,体验等效替代的思想二设问:互成角度的两个分立如何求合力?提出探究活动的问题三学生探究活动通过传统实验和DISlab数字实验共同完成通过探究,得出平行四边形法则四实例分析,强化概念初步应用平行四边形,加深理解四、教学目标知识与技能1.SHAPE\*MERGEFORMAT理解合力、分力、力的合成。2.理解合力与分力的关系是作用效果上的等效替代。3.掌握平行四边形定则的含义和使用方法,会用它求两个分力的合力。过程与方法SHAPE\*MERGEFORMAT1.通过合力与分力概念的建立过程,体会物理学中常用的研究方法──等效替代法。2.通过探究求互成角度的两个力合力方法的过程,体会逻辑和实验相结合的科学方法。情感态度与价值观1.感受科学研究的乐趣和社会价值。2.体会科学研究中合作、交流的重要性和必要性。教学重点:1.合力与分力的概念及其等效替代关系。2.平行四边形定则及其简单应用。教学难点:平行四边形定则的探究过程及其结论。五、教学用具1.实验器材:木板、白纸、图钉(若干)、橡皮条、细绳套(两根)、弹簧秤(两只)、三角板、铅笔;2.计算机、实物展示台等多媒体辅助教学设备;DIS-lab设备;CAI课件六、教学流程图(略)七、教学过程(略)八、教学设计思想自我剖析一、落实教学理念,以学生的发展为本本节课基于“以学定教”的教学理念,采用了“情景——问题——探究——应用”的模式去组织教学,让学生在情景中体验、感悟中建立分力和合力的概念,通过参与探究来寻找合力和分力的关系,为学生的认知学习提供了有利条件。二、创设情境,激发学生兴趣通过学生的参与活动,发生与学生预想不同或猜想不到的结果,引起认知冲突,激发起他们强烈的求知欲望。在后续的教学活动中,教师通过问题串的形式,引领学生进行分析探究,通过严谨的实验探究量化研究过程,通过“图形”表示物理量之间的关系。并且,在探究过程中,学生通过分工与合作来完成实验的操作,因此对协作这种学习方式的体会也是本节课的目的之一。三、传统...