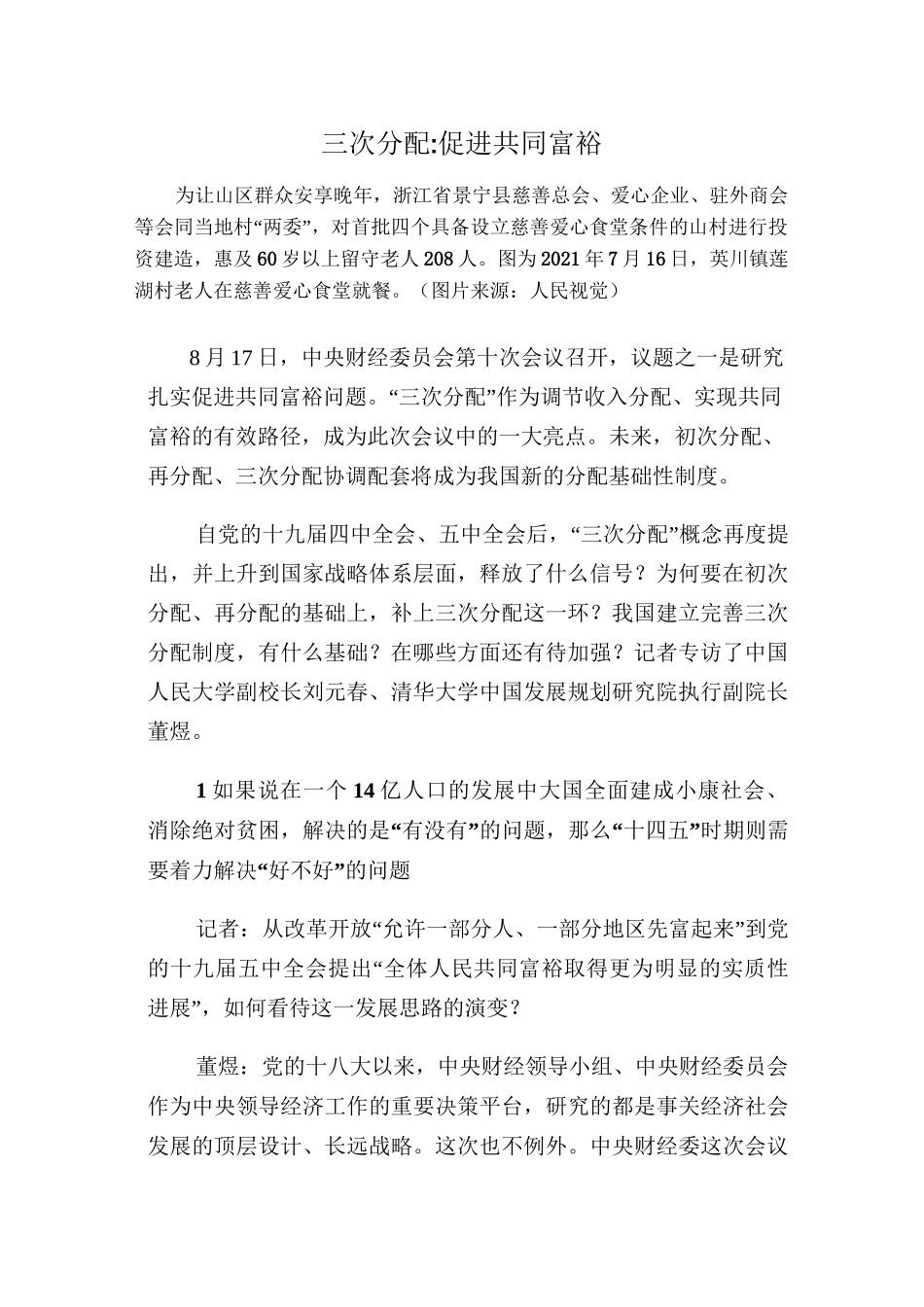

三次分配:促进共同富裕为让山区群众安享晚年,浙江省景宁县慈善总会、爱心企业、驻外商会等会同当地村“两委”,对首批四个具备设立慈善爱心食堂条件的山村进行投资建造,惠及60岁以上留守老人208人。图为2021年7月16日,英川镇莲湖村老人在慈善爱心食堂就餐。(图片来源:人民视觉)8月17日,中央财经委员会第十次会议召开,议题之一是研究扎实促进共同富裕问题。“三次分配”作为调节收入分配、实现共同富裕的有效路径,成为此次会议中的一大亮点。未来,初次分配、再分配、三次分配协调配套将成为我国新的分配基础性制度。自党的十九届四中全会、五中全会后,“三次分配”概念再度提出,并上升到国家战略体系层面,释放了什么信号?为何要在初次分配、再分配的基础上,补上三次分配这一环?我国建立完善三次分配制度,有什么基础?在哪些方面还有待加强?记者专访了中国人民大学副校长刘元春、清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜。1如果说在一个14亿人口的发展中大国全面建成小康社会、消除绝对贫困,解决的是“有没有”的问题,那么“十四五”时期则需要着力解决“好不好”的问题记者:从改革开放“允许一部分人、一部分地区先富起来”到党的十九届五中全会提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,如何看待这一发展思路的演变?董煜:党的十八大以来,中央财经领导小组、中央财经委员会作为中央领导经济工作的重要决策平台,研究的都是事关经济社会发展的顶层设计、长远战略。这次也不例外。中央财经委这次会议系统回答了共同富裕的有关问题,提出了共同富裕的基本目标、基本路径、工作着力点等,形成了完整的体系架构。回顾改革开放以来的发展历程,我们始终一步一个脚印、脚踏实地向前走,每一步都是以目标作牵引,体现目标导向和问题导向的结合。改革开放之初,我们的目标是在比较低的水平上尽可能消除贫穷,在路径选择上,则是以“认识到贫穷不是社会主义,通过先富带后富的方式”来实现。党的十八大以后,在以人民为中心的新发展理念引领下,党和政府在保障和改善民生方面做了大量工作,成就有目共睹。自十八届五中全会提出新发展理念后,让发展成果更好地为全体人民共享成为广泛共识。在实现全面建成小康社会目标后,现代化又成为了新的发展目标。不断满足人民群众日益增长的美好生活需要、促进全体人民共同富裕,则成为题中应有之义。如今,我们进入到新发展阶段,有了新的发展基础和条件,比如经济总量达到了一定规模,经济结构也比较好,创新正在发挥日益重要的作用等,尤其是人均国内生产总值突破1万美元大关,正在向着高收入国家迈进。如果说在一个14亿人口的发展中大国全面建成小康社会、消除绝对贫困,解决的是“有没有”的问题,那么“十四五”时期则需要着力解决“好不好”的问题。综合考虑我国现在的阶段性特征及现有的城乡差距、区域差距等,十九届五中全会擘画的2035年远景目标蓝图中提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,在改善人民生活品质部分突出强调了“扎实推动共同富裕”,这样的表述在党的全会文件中还是首次。可以说,无论是主观愿望,还是客观条件,我们都已具备了在新发展阶段推进共同富裕的基础。2共同富裕不是搞平均主义,而是要扩大中等收入群体规模,形成橄榄型分配结构记者:中央财经委员会第十次会议强调,共同富裕不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要分阶段促进共同富裕。对此,该如何理解?董煜:对于共同富裕,我们一定要辩证地认识,不能简单从字面片面理解,尤其要避免两个错误倾向:一是把它看成只是少数人的福利,二是把它看成是一种平均主义。党中央特别强调,就是为了避免认识偏差带来错误解读。一方面,我们还是要分阶段推进共同富裕,这需要一定的时间,“先富带后富”依然会存在,我们是要扩大工作收入群体,让更多人进入高收入行列。共同富裕不可能一蹴而就,在不同阶段,总有一部分人群收入可能相对会高一点,这是正常的。即便实现了共同富裕,也只是说我们的整体平均水平比现在要高,达到一个富裕的水平。另一方面,我们要把底兜住,让更多的人,尤其是收入水平相对低的人,...