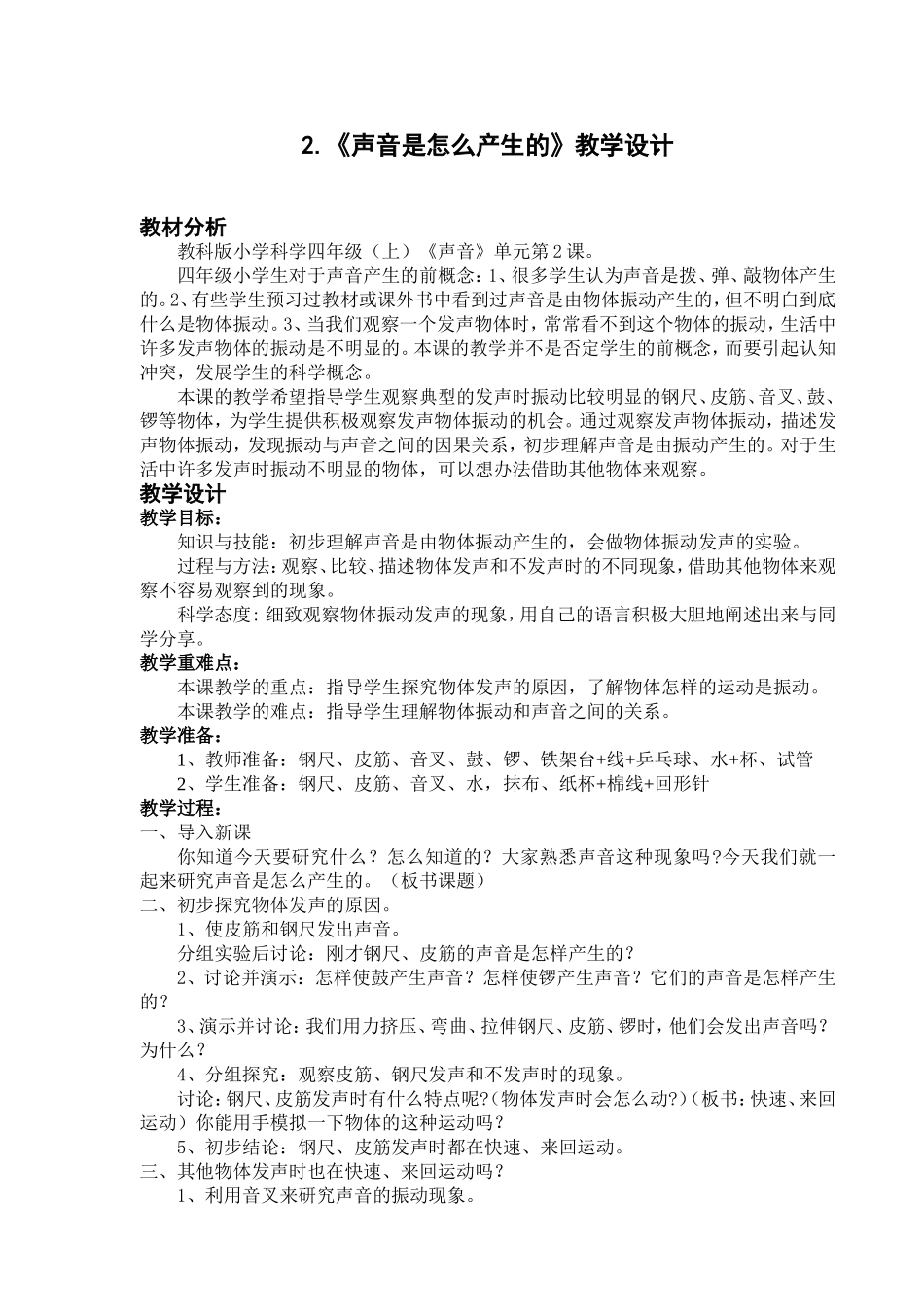

2.《声音是怎么产生的》教学设计教材分析教科版小学科学四年级(上)《声音》单元第2课。四年级小学生对于声音产生的前概念:1、很多学生认为声音是拨、弹、敲物体产生的。2、有些学生预习过教材或课外书中看到过声音是由物体振动产生的,但不明白到底什么是物体振动。3、当我们观察一个发声物体时,常常看不到这个物体的振动,生活中许多发声物体的振动是不明显的。本课的教学并不是否定学生的前概念,而要引起认知冲突,发展学生的科学概念。本课的教学希望指导学生观察典型的发声时振动比较明显的钢尺、皮筋、音叉、鼓、锣等物体,为学生提供积极观察发声物体振动的机会。通过观察发声物体振动,描述发声物体振动,发现振动与声音之间的因果关系,初步理解声音是由振动产生的。对于生活中许多发声时振动不明显的物体,可以想办法借助其他物体来观察。教学设计教学目标:知识与技能:初步理解声音是由物体振动产生的,会做物体振动发声的实验。过程与方法:观察、比较、描述物体发声和不发声时的不同现象,借助其他物体来观察不容易观察到的现象。科学态度:细致观察物体振动发声的现象,用自己的语言积极大胆地阐述出来与同学分享。教学重难点:本课教学的重点:指导学生探究物体发声的原因,了解物体怎样的运动是振动。本课教学的难点:指导学生理解物体振动和声音之间的关系。教学准备:1、教师准备:钢尺、皮筋、音叉、鼓、锣、铁架台+线+乒乓球、水+杯、试管2、学生准备:钢尺、皮筋、音叉、水,抹布、纸杯+棉线+回形针教学过程:一、导入新课你知道今天要研究什么?怎么知道的?大家熟悉声音这种现象吗?今天我们就一起来研究声音是怎么产生的。(板书课题)二、初步探究物体发声的原因。1、使皮筋和钢尺发出声音。分组实验后讨论:刚才钢尺、皮筋的声音是怎样产生的?2、讨论并演示:怎样使鼓产生声音?怎样使锣产生声音?它们的声音是怎样产生的?3、演示并讨论:我们用力挤压、弯曲、拉伸钢尺、皮筋、锣时,他们会发出声音吗?为什么?4、分组探究:观察皮筋、钢尺发声和不发声时的现象。讨论:钢尺、皮筋发声时有什么特点呢?(物体发声时会怎么动?)(板书:快速、来回运动)你能用手模拟一下物体的这种运动吗?5、初步结论:钢尺、皮筋发声时都在快速、来回运动。三、其他物体发声时也在快速、来回运动吗?1、利用音叉来研究声音的振动现象。(1)音叉是专门研究声音的仪器。指导音叉使用方法。讨论:音叉发声时在快速、来回的运动吗?分组探究。汇报:音叉发声时在快速、来回的运动吗?手摸的时候有什么感觉?为什么手会感到麻麻的?(2)音叉的这种运动是一种不容易观察到的现象,我们还可以怎么观察?将发声的音叉轻触水面,可能会有什么现象?说明什么?引导学生仔细观察音叉插入水面时的现象。思考:水珠为什么会弹溅开去?教师演示用音叉来靠近乒乓球。思考:乒乓球为什么会弹开?思考:对这种不容易观察到的现象,我们可以怎么观察?2、演示:鼓、锣发声时在在快速、来回的运动吗?用什么办法帮助我们观察到?(再次体会可以借助其他物体来观察不容易观察到的现象。)3、小结:钢尺、皮筋、音叉、鼓、锣在发声时都在快速、来回运动。科学家把这种快速来回运动叫做振动。(板书:振动)有些物体发声时的振动不容易观察到,我们可以借助其他物体观察。4、应用:(1)人讲话的声音是物体振动产生的吗?什么物体?这种振动容易观察到吗?怎么观察?我们一起试试?(2)视频:慢镜头下琴弦发声时的振动。琴弦的振动不容易观察到,我们可以借助摄像机慢镜头来观察。四、进一步探究声音和振动的关系。1、讨论并玩一玩:(1)你能让发声的音叉立刻停止发声吗?怎样做?为什么?(2)你能让振动的音叉立刻停止振动吗?(3)为什么让物体停止发声和停止振动的方法相同?2、演示:让发声的锣停止发声。让振动的锣停止振动。3、说一说声音和振动的关系。有振动有声音停止振动声音停止4、反例讨论:有没有物体发声时不振动,你能举个例子吗?是这些物体发声时不振动,还是这些物体发声时的振动不容易观察到?五、全课小结:1、通过今天的研究,你知道声音是怎样产生的?2、回家后你能做一个物体振动...