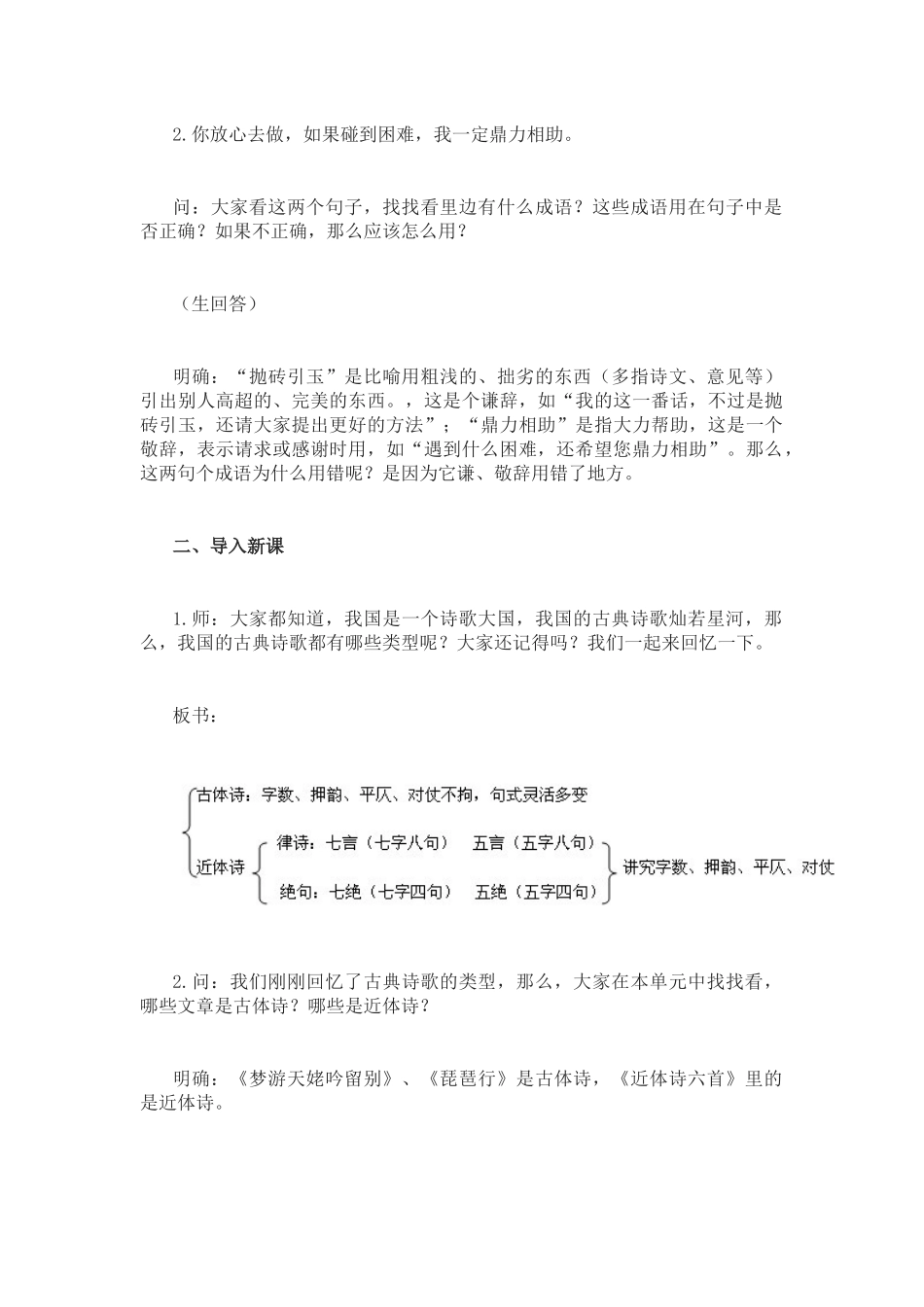

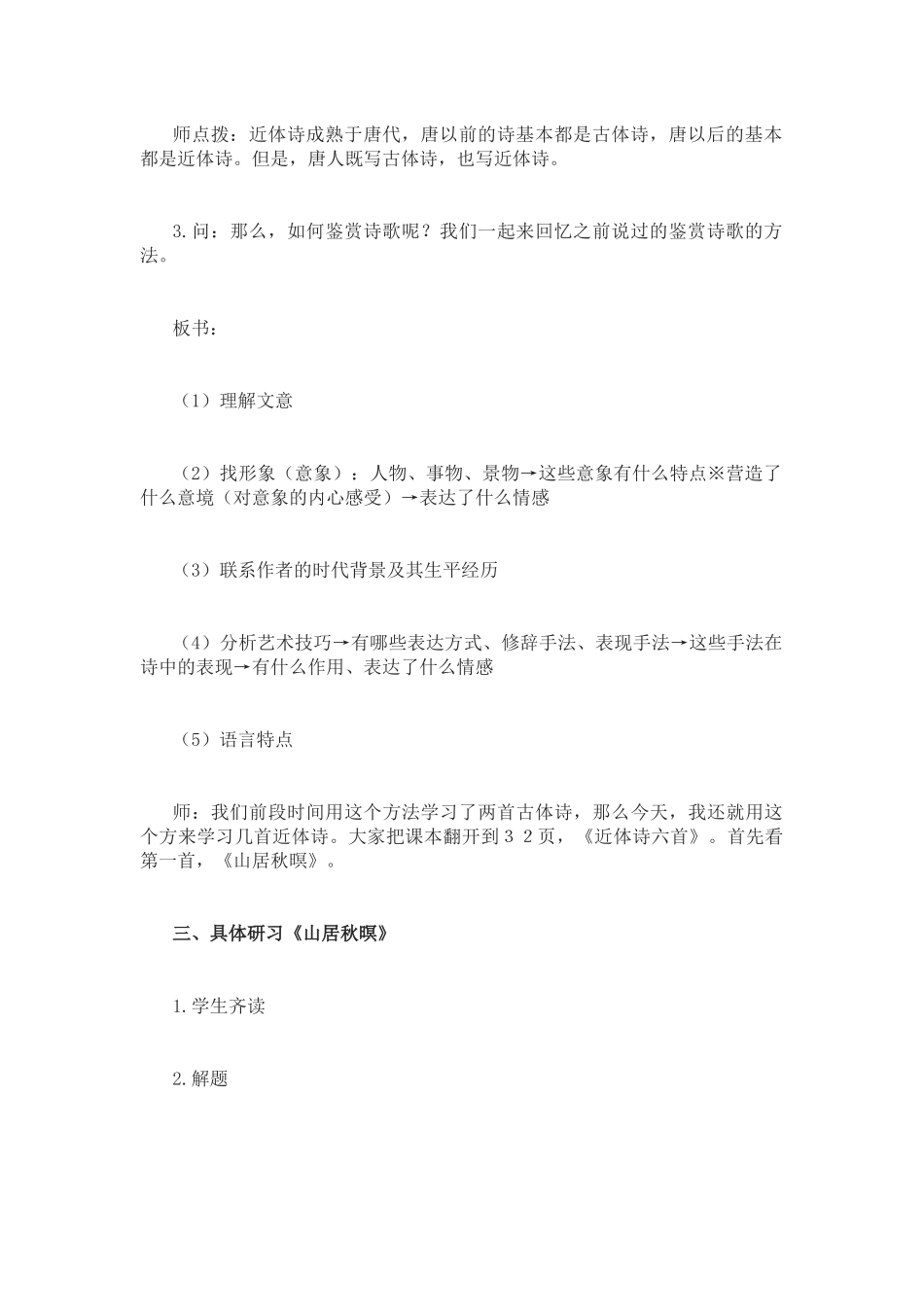

《山居秋暝》教学设计教学目标:1.了解古体诗与近体诗的区别。2.掌握学习古典诗歌的方法。3.学习《山居秋暝》的艺术技巧,体味诗人寄寓其中的情感。教学重难点:1.掌握学习古典诗歌的方法。2.理解该诗的艺术技巧。3.体味诗人的情怀。课时安排:1课时教学过程:一、课外学习板书:1.王厂长的一番话,抛砖引玉,让我们接着讨论。2.你放心去做,如果碰到困难,我一定鼎力相助。问:大家看这两个句子,找找看里边有什么成语?这些成语用在句子中是否正确?如果不正确,那么应该怎么用?(生回答)明确:“抛砖引玉”是比喻用粗浅的、拙劣的东西(多指诗文、意见等)引出别人高超的、完美的东西。,这是个谦辞,如“我的这一番话,不过是抛砖引玉,还请大家提出更好的方法”;“鼎力相助”是指大力帮助,这是一个敬辞,表示请求或感谢时用,如“遇到什么困难,还希望您鼎力相助”。那么,这两句个成语为什么用错呢?是因为它谦、敬辞用错了地方。二、导入新课1.师:大家都知道,我国是一个诗歌大国,我国的古典诗歌灿若星河,那么,我国的古典诗歌都有哪些类型呢?大家还记得吗?我们一起来回忆一下。板书:2.问:我们刚刚回忆了古典诗歌的类型,那么,大家在本单元中找找看,哪些文章是古体诗?哪些是近体诗?明确:《梦游天姥吟留别》、《琵琶行》是古体诗,《近体诗六首》里的是近体诗。师点拨:近体诗成熟于唐代,唐以前的诗基本都是古体诗,唐以后的基本都是近体诗。但是,唐人既写古体诗,也写近体诗。3.问:那么,如何鉴赏诗歌呢?我们一起来回忆之前说过的鉴赏诗歌的方法。板书:(1)理解文意(2)找形象(意象):人物、事物、景物→这些意象有什么特点※营造了什么意境(对意象的内心感受)→表达了什么情感(3)联系作者的时代背景及其生平经历(4)分析艺术技巧→有哪些表达方式、修辞手法、表现手法→这些手法在诗中的表现→有什么作用、表达了什么情感(5)语言特点师:我们前段时间用这个方法学习了两首古体诗,那么今天,我还就用这个方来学习几首近体诗。大家把课本翻开到32页,《近体诗六首》。首先看第一首,《山居秋暝》。三、具体研习《山居秋暝》1.学生齐读2.解题问:我们赏析诗歌的第一步是理解文意,解题又是我们理解文意的开始。我们看题目,《山居秋暝》,“山居”即山中居所,“秋暝”即秋天的傍晚。从题目中我们可以看出,这首诗主要是写景还是叙事或状物?明确:写景。问:既然是写景,那它的艺术技巧最有可能的是什么?明确:借景抒情、融情于景、情景交融。3.理清文意(1)问:首联给我们描绘了一幅怎样的图景?师示范:秋天傍晚,高山寂静,雨后初霁,空气清新,天气凉爽。(2)问:颔联又描绘了一幅什么图景?刚才老师已经给大家示范了一次,这次就请同学们自己来说说。(学生回答)明确:皎洁的月光透过松树的虬枝翠叶,星星点点地洒了进来;清清的泉水从石上淙淙流过。(3)问:结合注释,想想看颈联“竹喧归浣女,莲动下渔舟”又描绘了一幅怎样的图景?(学生回答)明确:竹林里传来欢声笑语,原来是洗衣的少女洗罢归来;荷叶纷披,原来是打鱼船顺流而下。4.分析诗人的思想感情(1)问:这三联都有哪些意象?(学生回答)明确:鱼、月、松、、泉、石、竹、浣女、莲、渔舟。(2)问:这些意象组成的图画有什么特点?明确:清幽、宁静、清新。(3)问:我们说“一切景语皆情语”,“以我观物,则物皆著我之色彩”,那作者是在什么样的心态下看到这么清幽、宁静的景象呢?明确:恬淡、宁静。(4)问:看到这样清幽、宁静而清新的景象,作者的心情应该是怎样的呢?明确:喜爱。(5)问:正因为喜爱,所以“随意春芳歇,王孙自可留”,任凭春天的芬芳逝去,我依然要留下来享受这美妙的秋色。这里就点明了作者的心志,那作者为什么这么喜爱“山居秋暝”的生活甚至愿意留下来呢?联系诗人的生平:王维深受儒、佛影响。他早年出仕,也曾有过积极从政、干出一番大事业的抱负。但朝廷奸佞专权,政治黑暗。面对黑暗现实,他既不愿与邪恶势力同流合污,又不敢同他们决裂。因此后期他采取了半官半隐、全身远祸的生活方式,走上了寄情于山水的道路。这首诗就...