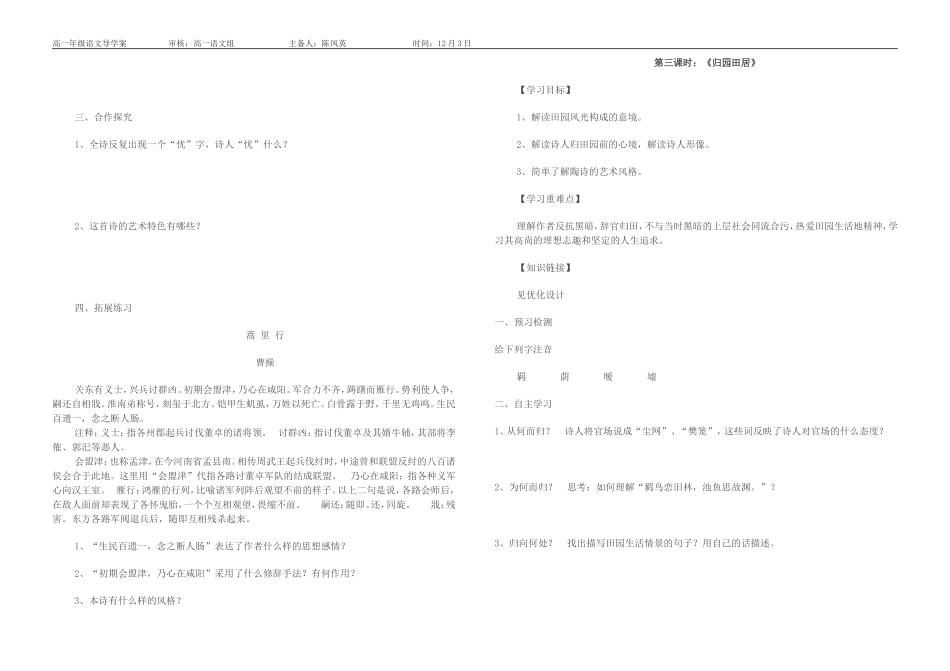

高一年级语文导学案审核:高一语文组主备人:陈凤英时间:12月3日诗三首导学案第一课时:《涉江采芙蓉》【学习目标】1、了解关于《古诗十九首》的文学常识;2、感受诗歌的思想内涵;3、运用想象描摹诗歌的艺术画面。【学习重难点】1、运用想象和联想描摹诗歌画面;2、抓住诗歌意象来解读诗歌主旨,培养诗歌鉴赏能力。【学习过程】一、预习检测(结合注释,了解)《古诗十九首》是梁代萧统《文选》“杂诗”类的一个标题,包括汉代无名氏所作的19首五言诗。清代沈德潜说:“古诗十九首,不必一人之辞,一时之作。大率逐臣弃妻,朋友阔绝,游子他乡,死生新故之感。或寓言,或显言,或反复言。初无奇辟之思,惊险之句,而西京古诗,皆在其下。”评价如此之高,而后世也多有仿者。西汉陆机曾逐首逐句地摹仿了其中的12首,而东晋的陶渊明,南朝宋代的鲍照等,也都有学习“古诗”手法、风格的《拟古诗》。二、自主学习1、诗歌中的抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?(提示:方式是试图采摘芙蓉,目的是“遗”远方的“同心”者)2、诗歌描写“多芳草”的“兰泽”有什么艺术作用?3、三、四句一问一答,在诗歌中具有怎样的表达作用?4、诗人真是看到芙蓉芳草才想到“所思在远道”的吗?如果不是,诗人为什么要这样写?5、五、六句的“还顾”、“漫浩浩”具有怎样的表达作用?6、最后两句除了表达主人公黯然痛苦的心情,还能体会到什么?7、试对这首诗的艺术特点加以概括。三、合作探究关于《涉江采芙蓉》,有人认为抒情主人公是男性,“涉江”者和“环顾”者都是男子,也有人认为抒情主人公是女性,“涉江”者是女子,“还顾”者则是“所思”的男子。你怎么看?(只要言之有理即可,不求统一)第二课时:《短歌行》【学习目标】1、贯彻两个思想:诵读是基础,尽量让学生自己讨论分析。2、本诗的思想感情还是较明显的,但如何深入理解,却是个难点;应该通过分析曹操的生平、为人及写作背景来评析,给学生一些相关的补充阅读材料是必要的。3、全课教学分为三块:初步体味(熟悉内容),深入体味(讨论分析其思想感情),巩固体味(诵读、听音乐)。深入体味部分用三个问题来结构(你对诗中哪个句子有感触?“忧”、“求贤”各为了什么?曹操何许人也?)。【学习重难点】1、注重古体诗对学生的文化熏陶。让学生在查找资料、进行综合、展示表达中学体验古体诗的情感魅力和艺术趣味;让学生在迁移阅读名著《三国演义》中了解个性独特的诗人曹操。2、教师指导学生找到资料后要尽量多分析,筛选出自己需要的资料,然后围绕主题进行综合,在上课的时候按照什么思路来展示自己的收获。这是教学的难点所在。【学习过程】【知识链接】有关作者内容在优化设计。一、预习检测给下列字注音衿呦掇陌阡讌匝哺二、自主学习1、如何理解“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”这四句诗的思想感情?2、如何理解“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”这四句诗的思想感情?高一年级语文导学案审核:高一语文组主备人:陈凤英时间:12月3日三、合作探究1、全诗反复出现一个“忧”字,诗人“忧”什么?2、这首诗的艺术特色有哪些?四、拓展练习蒿里行曹操关东有义士,兴兵讨群凶。初期会盟津,乃心在咸阳。军合力不齐,踌躇而雁行。势利使人争,嗣还自相戕。淮南弟称号,刻玺于北方。铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。注释:义士:指各州郡起兵讨伐董卓的诸将领。讨群凶:指讨伐董卓及其婿牛辅,其部将李傕、郭汜等恶人。会盟津:也称孟津,在今河南省孟县南。相传周武王起兵伐纣时,中途曾和联盟反纣的八百诸侯会合于此地。这里用“会盟津”代指各路讨董卓军队的结成联盟。乃心在咸阳:指各种义军心向汉王室。雁行:鸿雁的行列,比喻诸军列阵后观望不前的样子。以上二句是说,各路会师后,在敌人面前却表现了各怀鬼胎,一个个互相观望,畏缩不前。嗣还:随即。还,同旋。戕:残害。东方各路军阀退兵后,随即互相残杀起来。1、“生民百遗一,念之断人肠”表达了作者什么样的思想感情?2、“初期会盟津,乃心在咸阳”采用了什么修辞...