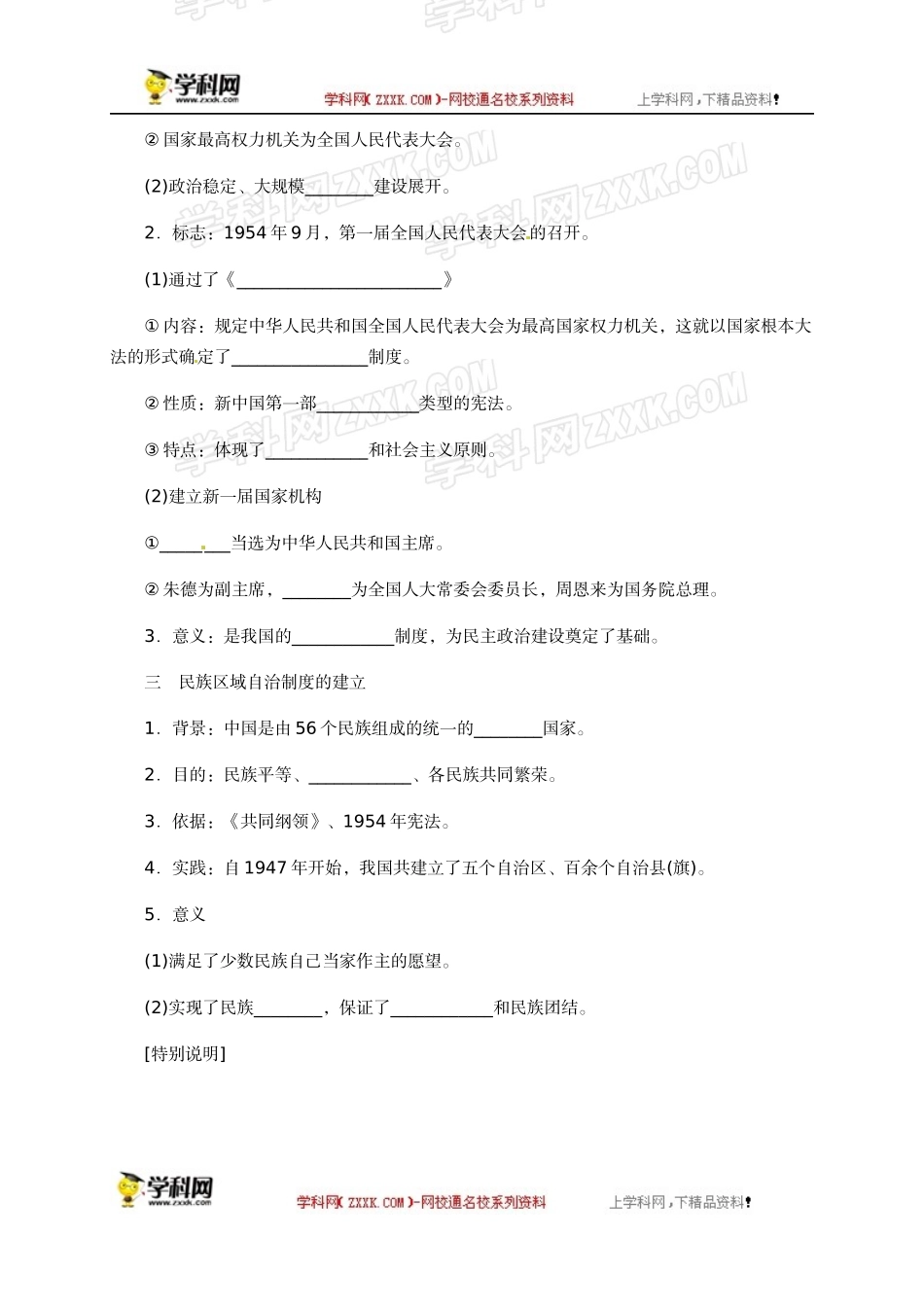

第20课新中国的民主政治建设导学案自主学习:一政治协商制度的形成1.初步建立:中国人民政治协商会议第一届全体会议(1)背景:随着____________的胜利发展,开始筹建新中国的工作。(2)内容①通过《____________________________》,规定了中国是新民主主义的国家,实行____________。②规定了国家各个方面的基本方针和政策,具有____________的性质。③选举产生了中央人民政府委员会,________当选为主席。④通过了关于首都、国旗、代国歌等的决定。(3)作用:标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立。2.职能转变1954年,全国人民代表大会召开后,政治协商会议作为统一战线组织继续存在,主要职能是政治协商和____________。3.制度发展[来源:学#科#网](1)1956年,中国共产党提出“________________”的方针,受到各民主党派的拥护。(2)中国共产党广泛吸收各民主党派和各界爱国人士参政议政,组成最广泛的爱国统一战线,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。二人民代表大会制度的创立1.条件(1)《________________________________》规定①人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。②国家最高权力机关为全国人民代表大会。(2)政治稳定、大规模________建设展开。2.标志:1954年9月,第一届全国人民代表大会的召开。(1)通过了《________________________》①内容:规定中华人民共和国全国人民代表大会为最高国家权力机关,这就以国家根本大法的形式确定了________________制度。②性质:新中国第一部____________类型的宪法。③特点:体现了____________和社会主义原则。(2)建立新一届国家机构①________当选为中华人民共和国主席。②朱德为副主席,________为全国人大常委会委员长,周恩来为国务院总理。3.意义:是我国的____________制度,为民主政治建设奠定了基础。三民族区域自治制度的建立1.背景:中国是由56个民族组成的统一的________国家。2.目的:民族平等、____________、各民族共同繁荣。3.依据:《共同纲领》、1954年宪法。4.实践:自1947年开始,我国共建立了五个自治区、百余个自治县(旗)。5.意义(1)满足了少数民族自己当家作主的愿望。(2)实现了民族________,保证了____________和民族团结。[特别说明]民族区域自治制度也是中国特色社会主义政治制度的重要内容,民族区域自治是少数民族聚居区的各民族的自治,并非哪一少数民族的自治,不仅仅要突出“少数民族”,还要突出“区域”。[易混易错]民族区域自治下的少数民族虽享有较大的自治权,但不等同于特别行政区。民族区域自治的政治前提是社会主义制度,而特别行政区的政治前提是“一国两制”。[来源:学科网ZXXK][知识点拨]人民代表大会制度是中国最根本的政治制度,充分体现出人民当家作主的政权性质;中共领导的多党合作和政治协商制度是中国特色的政党制度,执政党与参政党相互监督;民族区域自治制度是中国的民族制度,实现了少数民族当家作主的愿望。课堂小结轻巧识记:[来源:学|科|网]人民代表大会制度可归纳为“一、一、三、四”一个组织原则:民主集中制。一种代表产生方式:普选。三大特点:高度集中、权利广泛、人民主权。四大职能:立法权、监督权、决定权、任免权。导入新课:学习目标:1、识记中国人民政治协商会议的召开,新中国的首都、国旗、国歌、开国大典、第一届全国人民代表大会召开,“长期共存,互相监督”,5个省级民族自治区2、理解中央人民政府的组成,中华人民共和国成立的历史意义,《中华人民共和国宪法》,政协的作用和职能,民主党派参政的主要任务,处理少数民族事务的基本原则和民族区域自治制度思议展评:1.《共同纲领》中规定的我国国家性质是什么?2.1954年前后政协性质发生怎样的转变?3.政协与人大的主要职能分别是什么?探究思考一:我国的人民代表大会制度与西方的资产阶级议会制的异同。人民代表大会制资产阶级议会制经济基础阶级本质专政专政活动原则民主集中制分权与制衡政党制度中共领导的多党合作相同都属于代议制范畴探究思考二:我国社会主义民主政治制度有何特色?(1)人大制度具有代表的广泛性,...