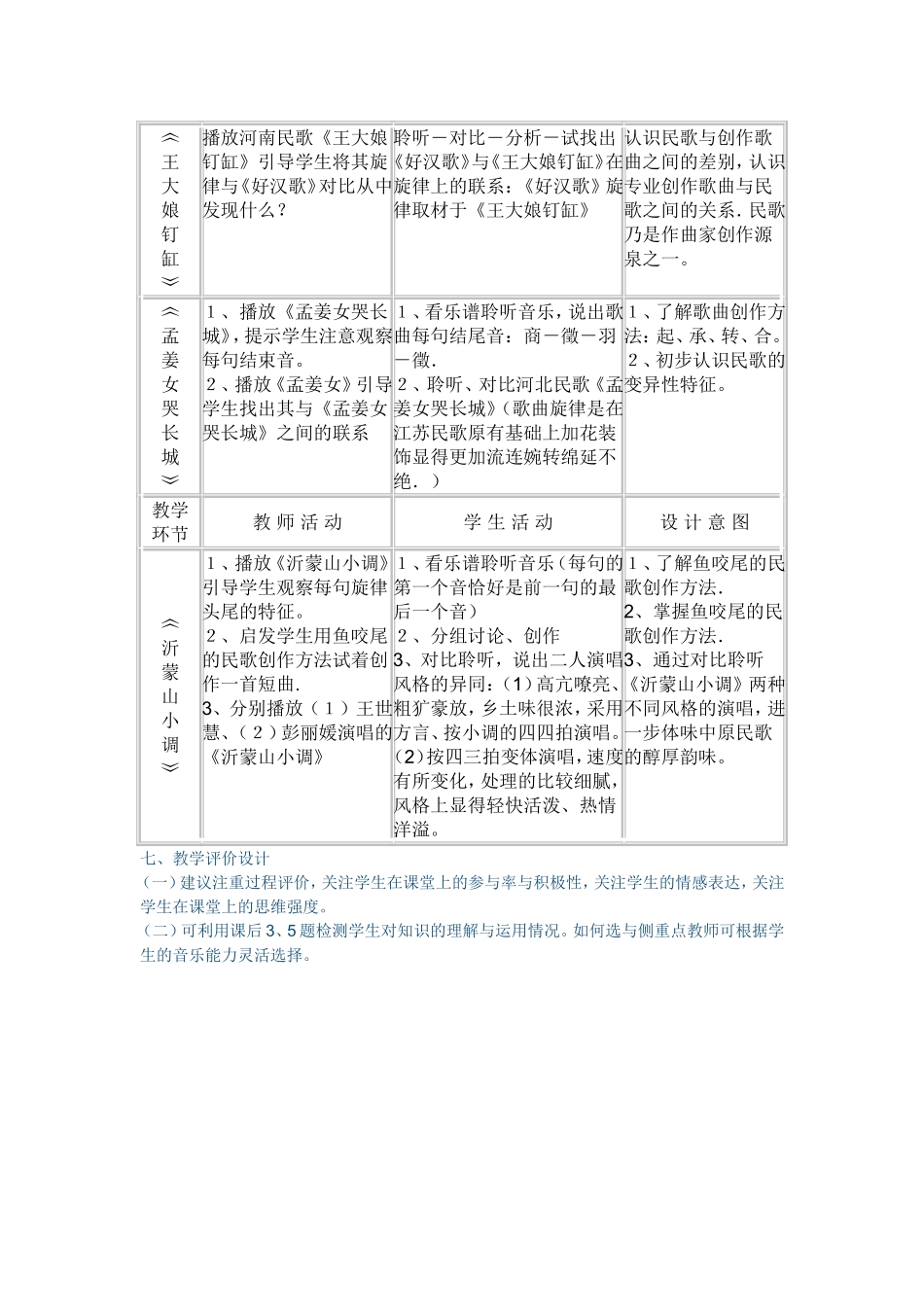

第四节——醇厚的中原韵一、学习目标(一)聆听《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》、《孟姜女哭长城》,感受、体验歌曲的音乐情绪与地方风格。(二)探究几首民歌的创作方法——鱼咬尾及起承转合四句式的结构方法,对比鉴赏《孟姜女哭长城》与《孟姜女》,认识民歌的变异性特征。(三)认识民歌与创作歌曲之间的区别,认识民歌民歌是作曲家的创作源泉之一。二、教学重点、难点重点:聆听、感受体味中原民歌的音乐风格,了解民歌的地方风格与生产劳动、语言特点有密切的关系。难点:探究这几首民歌的创作手法:“鱼咬尾”和“起承转合”,认识民歌的变异性特征。三、教学内容《沂蒙山小调》、《王大娘钉缸》、《孟姜女哭长城》、《孟姜女》、《好汉歌》四、教学资源(一)人音社现有配套音像资源及教材资源。(二)网上资源:直接搜索山东、河南、河北民歌。http://www.ndcnc.gov.cn/libpage/zgyy/index.htm河南民歌赶嫁妆(河南民歌).Wmahttp://66.mmjq.com/xo/6621_100/0425/16.Wma锡剧十二月春调http://www.ximiok.com/UpLoadFile/2006327144070993.wma黄梅戏十二月调http://www.ximiok.com/UpLoadFile/200713132533481.wma(三)教师能亲自演唱的中原名歌全国文化信息共享工程:(四)学生能唱的、家里有的中原地区民歌资源。(五)家长会唱的山东、河南、河北等地的民歌。五、教学方法与指导策略(一)教学方法用好课后的拓展与研究题目,明白课后题的意图,让其为教学有效服务。重视学生的体验,通过演唱、聆听、表演等活动体验音乐,扩大曲目的积累,学生通过对比分析探究,增强理性分析与研究音乐的能力。(二)学习指导策略1.师生互动,鼓励学生进行即兴的尝试,让学生掌握简单的超越谱面以外的、满足自我的方式进行即兴创造和表演的活动,享受表现音乐和创造音乐以外的成功感与愉悦。同时将有关的音乐基本文化知识、内容融进音乐活动之中,让学生轻松地学习。2.民歌与流行音乐结合欣赏,把握时代脉搏,激发学习兴趣。六、教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入播放《好汉歌》音像,电脑打出课题《醇厚的中原韵》聆听《好汉歌》从学生熟悉的音乐入手,自然地创设音乐情境,激发学生学习兴趣。︽王大娘钉缸︾播放河南民歌《王大娘钉缸》引导学生将其旋律与《好汉歌》对比从中发现什么?聆听―对比―分析-试找出《好汉歌》与《王大娘钉缸》在旋律上的联系:《好汉歌》旋律取材于《王大娘钉缸》认识民歌与创作歌曲之间的差别,认识专业创作歌曲与民歌之间的关系.民歌乃是作曲家创作源泉之一。︽孟姜女哭长城︾1、播放《孟姜女哭长城》,提示学生注意观察每句结束音。2、播放《孟姜女》引导学生找出其与《孟姜女哭长城》之间的联系1、看乐谱聆听音乐,说出歌曲每句结尾音:商-徵-羽-徵.2、聆听、对比河北民歌《孟姜女哭长城》(歌曲旋律是在江苏民歌原有基础上加花装饰显得更加流连婉转绵延不绝.)1、了解歌曲创作方法:起、承、转、合。2、初步认识民歌的变异性特征。教学环节教师活动学生活动设计意图︽沂蒙山小调︾1、播放《沂蒙山小调》引导学生观察每句旋律头尾的特征。2、启发学生用鱼咬尾的民歌创作方法试着创作一首短曲.3、分别播放(1)王世慧、(2)彭丽媛演唱的《沂蒙山小调》1、看乐谱聆听音乐(每句的第一个音恰好是前一句的最后一个音)2、分组讨论、创作3、对比聆听,说出二人演唱风格的异同:(1)高亢嘹亮、粗犷豪放,乡土味很浓,采用方言、按小调的四四拍演唱。(2)按四三拍变体演唱,速度有所变化,处理的比较细腻,风格上显得轻快活泼、热情洋溢。1、了解鱼咬尾的民歌创作方法.2、掌握鱼咬尾的民歌创作方法.3、通过对比聆听《沂蒙山小调》两种不同风格的演唱,进一步体味中原民歌的醇厚韵味。七、教学评价设计(一)建议注重过程评价,关注学生在课堂上的参与率与积极性,关注学生的情感表达,关注学生在课堂上的思维强度。(二)可利用课后3、5题检测学生对知识的理解与运用情况。如何选与侧重点教师可根据学生的音乐能力灵活选择。