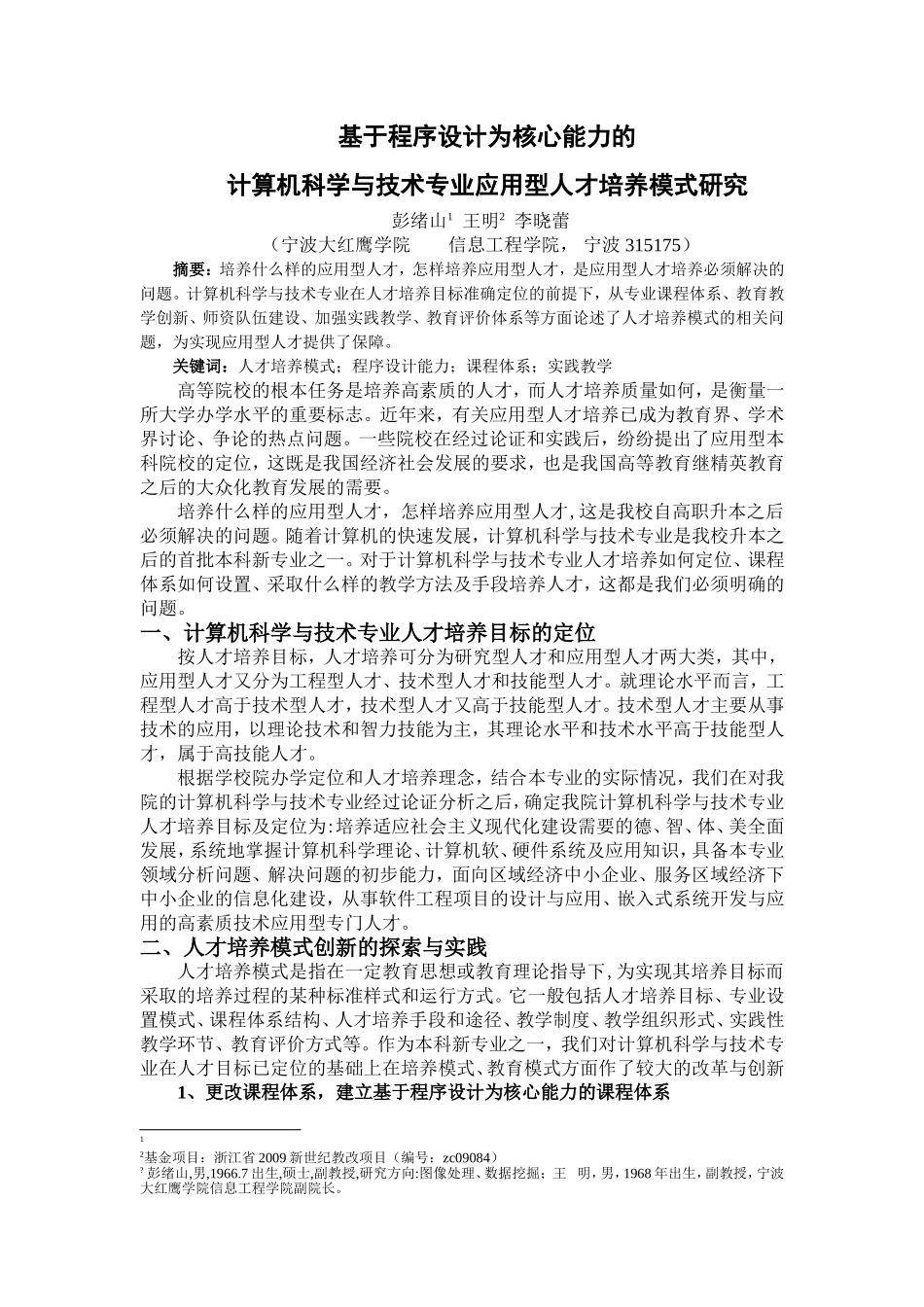

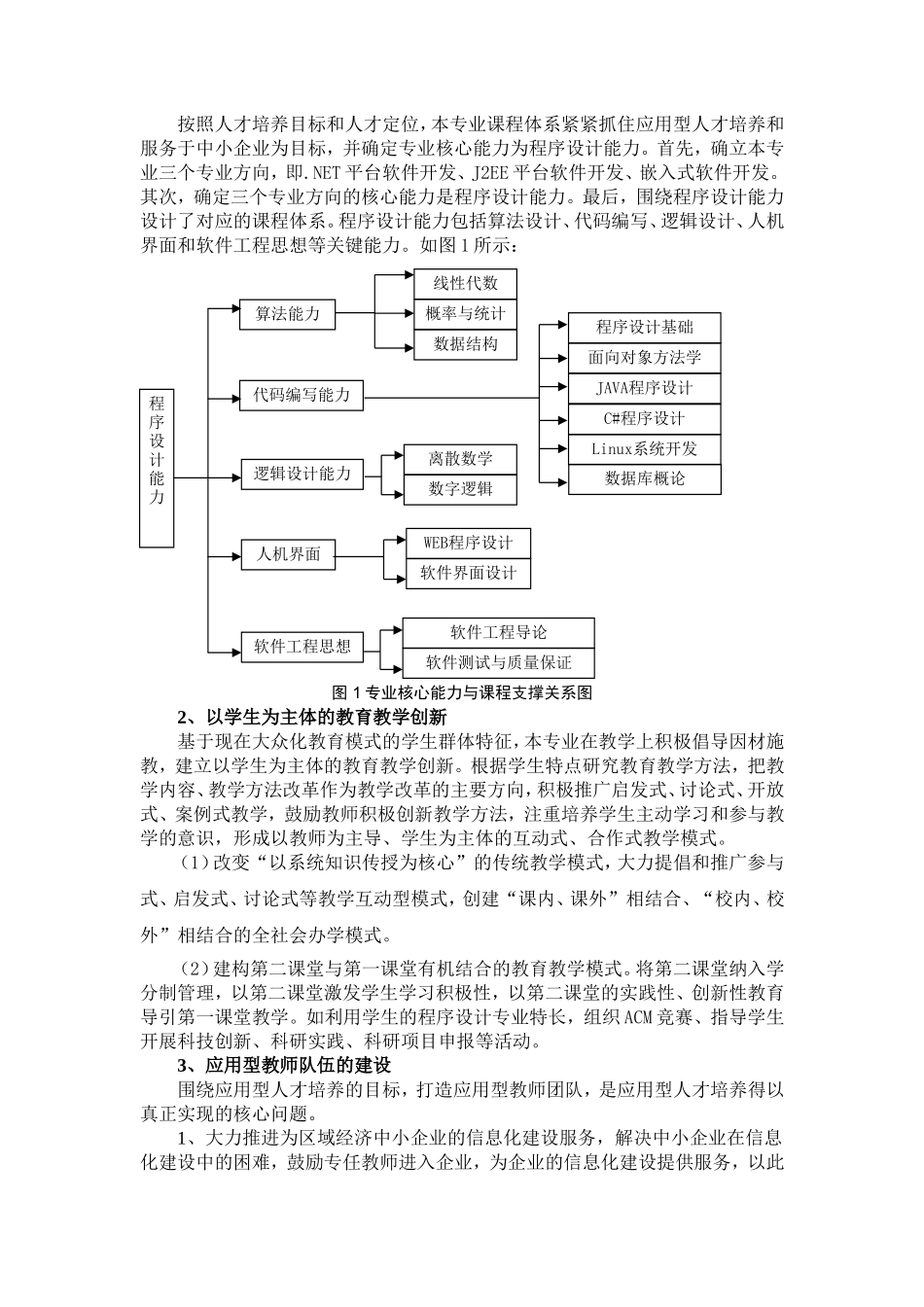

基于程序设计为核心能力的计算机科学与技术专业应用型人才培养模式研究彭绪山1王明2李晓蕾(宁波大红鹰学院信息工程学院,宁波315175)摘要:培养什么样的应用型人才,怎样培养应用型人才,是应用型人才培养必须解决的问题。计算机科学与技术专业在人才培养目标准确定位的前提下,从专业课程体系、教育教学创新、师资队伍建设、加强实践教学、教育评价体系等方面论述了人才培养模式的相关问题,为实现应用型人才提供了保障。关键词:人才培养模式;程序设计能力;课程体系;实践教学高等院校的根本任务是培养高素质的人才,而人才培养质量如何,是衡量一所大学办学水平的重要标志。近年来,有关应用型人才培养已成为教育界、学术界讨论、争论的热点问题。一些院校在经过论证和实践后,纷纷提出了应用型本科院校的定位,这既是我国经济社会发展的要求,也是我国高等教育继精英教育之后的大众化教育发展的需要。培养什么样的应用型人才,怎样培养应用型人才,这是我校自高职升本之后必须解决的问题。随着计算机的快速发展,计算机科学与技术专业是我校升本之后的首批本科新专业之一。对于计算机科学与技术专业人才培养如何定位、课程体系如何设置、采取什么样的教学方法及手段培养人才,这都是我们必须明确的问题。一、计算机科学与技术专业人才培养目标的定位按人才培养目标,人才培养可分为研究型人才和应用型人才两大类,其中,应用型人才又分为工程型人才、技术型人才和技能型人才。就理论水平而言,工程型人才高于技术型人才,技术型人才又高于技能型人才。技术型人才主要从事技术的应用,以理论技术和智力技能为主,其理论水平和技术水平高于技能型人才,属于高技能人才。根据学校院办学定位和人才培养理念,结合本专业的实际情况,我们在对我院的计算机科学与技术专业经过论证分析之后,确定我院计算机科学与技术专业人才培养目标及定位为:培养适应社会主义现代化建设需要的德、智、体、美全面发展,系统地掌握计算机科学理论、计算机软、硬件系统及应用知识,具备本专业领域分析问题、解决问题的初步能力,面向区域经济中小企业、服务区域经济下中小企业的信息化建设,从事软件工程项目的设计与应用、嵌入式系统开发与应用的高素质技术应用型专门人才。二、人才培养模式创新的探索与实践人才培养模式是指在一定教育思想或教育理论指导下,为实现其培养目标而采取的培养过程的某种标准样式和运行方式。它一般包括人才培养目标、专业设置模式、课程体系结构、人才培养手段和途径、教学制度、教学组织形式、实践性教学环节、教育评价方式等。作为本科新专业之一,我们对计算机科学与技术专业在人才目标已定位的基础上在培养模式、教育模式方面作了较大的改革与创新1、更改课程体系,建立基于程序设计为核心能力的课程体系12基金项目:浙江省2009新世纪教改项目(编号:zc09084)?彭绪山,男,1966.7出生,硕士,副教授,研究方向:图像处理、数据挖掘;王明,男,1968年出生,副教授,宁波大红鹰学院信息工程学院副院长。按照人才培养目标和人才定位,本专业课程体系紧紧抓住应用型人才培养和服务于中小企业为目标,并确定专业核心能力为程序设计能力。首先,确立本专业三个专业方向,即.NET平台软件开发、J2EE平台软件开发、嵌入式软件开发。其次,确定三个专业方向的核心能力是程序设计能力。最后,围绕程序设计能力设计了对应的课程体系。程序设计能力包括算法设计、代码编写、逻辑设计、人机界面和软件工程思想等关键能力。如图1所示:图1专业核心能力与课程支撑关系图2、以学生为主体的教育教学创新基于现在大众化教育模式的学生群体特征,本专业在教学上积极倡导因材施教,建立以学生为主体的教育教学创新。根据学生特点研究教育教学方法,把教学内容、教学方法改革作为教学改革的主要方向,积极推广启发式、讨论式、开放式、案例式教学,鼓励教师积极创新教学方法,注重培养学生主动学习和参与教学的意识,形成以教师为主导、学生为主体的互动式、合作式教学模式。(1)改变“以系统知识传授为核心”的传统教学模式,大力提倡和推广参与式、启发式、讨论式等教学互动型模式,创建...