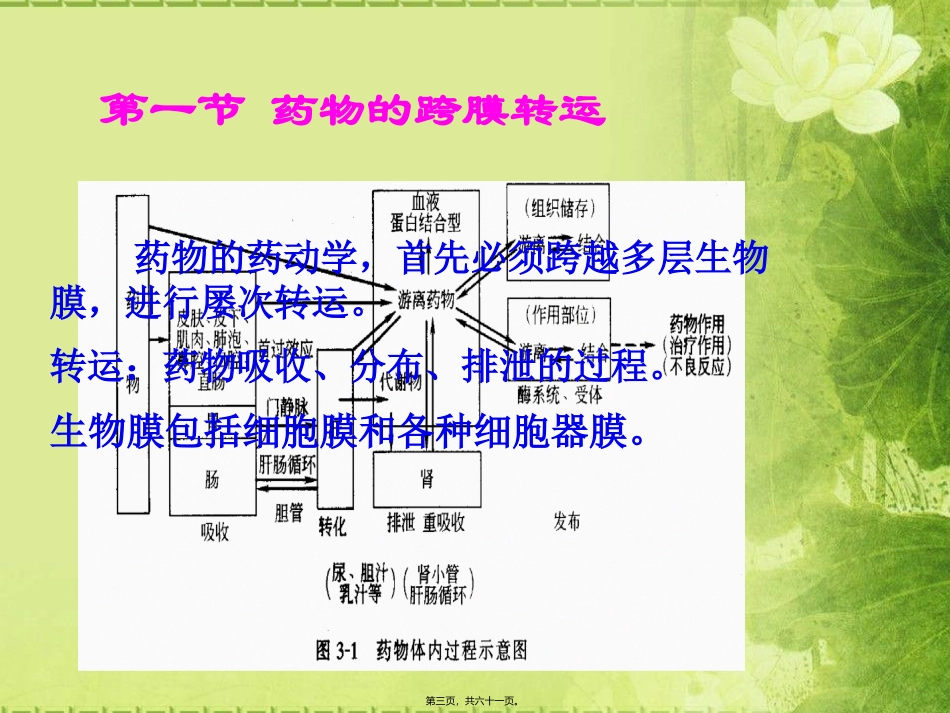

第三章药物代谢动力学简称药动学,是指研究机体对药物的作用。包括吸收、分布、代谢、排泄;血药浓度随时间变化的规律。第一页,共六十一页。第三章学习要求第三章学习要求掌握:药物在体内的转运:被动转运影响药物吸收的因素:首过消除药物分布及其影响因素:药物与血浆蛋白结合药物代谢及其影响因素:肝肠循环药物代谢动力学的根本概念和参数;第二页,共六十一页。第一节药物的跨膜转运药物的药动学,首先必须跨越多层生物膜,进行屡次转运。转运:药物吸收、分布、排泄的过程。生物膜包括细胞膜和各种细胞器膜。第三页,共六十一页。生物膜结构及其特点主由膜磷脂与蛋白质双分子层组成:故脂溶性物质易通过。有膜孔:故水及水溶性小分子物质也能通过;有特殊转运系统:故水溶性大分子物质也能选择性地通过。第四页,共六十一页。第一节药物跨膜转运的方式〔一〕被动转运1.脂溶扩散〔简单扩散〕;2.膜孔扩散〔滤过、水溶扩散〕;3.易化扩散〔载体扩散〕;〔二〕主动转运;第五页,共六十一页。转运方向:高浓度--低浓度特点:不消耗能量不需要载体〔除易化扩散〕无饱和限速无竞争性抑制一、被动转运第六页,共六十一页。1.脂溶扩散〔简单扩散〕指脂溶性药物通过溶于脂质膜的被动转运。绝大多数药物的转运方式影响扩散速度的因素:①.膜两侧的药物浓度差;②.药物的脂溶性:油/水分配系数③.药物的解离度:Ka;环境的pH值第七页,共六十一页。阿司匹林pKa3.5,当在胃酸中,非解离型药物的比例为多少?在血液中的非解离型药物比例为多少?〔胃酸pH1.5,血液pH7.5〕第八页,共六十一页。〔2〕转运规律①弱酸性药物:体液pH,解离,转运体液pH,解离,转运②弱碱性药物:体液pH,解离,转运体液pH,解离,转运弱酸性药物易分布在碱性环境中,反之亦然。第九页,共六十一页。2.膜孔扩散〔水溶扩散、滤过〕:水溶性的药物借助膜两侧的流体静压和渗透压被水带到低压一侧的过程。水、乙醇、尿素、乳酸等。特点:〔1〕直径<膜孔;〔2〕扩散速率与浓度差成正比第十页,共六十一页。3.易化扩散〔载体扩散〕:通过细胞膜上的某些特异性蛋白质,即“通透酶〞帮助的一种扩散,不消耗能量。如葡萄糖;Na+;K+;Ca2+特点〔1〕不耗能;〔2〕需载体;〔3〕饱和限速性〔4〕竞争性抑制现象扩散速度:易化扩散>脂溶扩散第十一页,共六十一页。〔二〕主动转运方向:药物由低浓度——高浓度特点:需要载体;需要能量;饱和性限速性;有竞争性抑制膜动转运:胞饮、胞吐第十二页,共六十一页。转运方式顺/逆浓度差是/否需载体是/否需能量转运药物特点被动转运脂溶扩散膜孔扩散载体扩散顺顺顺否否是否否否脂溶性水溶性小分子水溶性大分子主动转运逆是是少转运方式的区别第十三页,共六十一页。药物的体内过程吸收分布生物转化排泄第十四页,共六十一页。第二节吸收定义:药物自给药部位进入血液循环的过程。特例:静脉注射和静脉滴注第十五页,共六十一页。常用的给药途径:口服给药影响因素:〔1〕药物方面药物的理化性质:脂溶性、解离度、分子量等。剂型、溶出度、在消化道稳定性等1、消化道给药主要吸收部位:胃肠道第十六页,共六十一页。〔4〕其他:胃肠内pH,药物在胃肠中相互作用、食物等对药物的影响。〔2〕胃肠功能:①蠕动功能;②吸收外表积、血流量、病理状态等。〔3〕首关消除〔首关效应〕:指口服给药后,局部药物在胃肠道、肠黏膜和肝脏被代谢灭活,使进入体循环的药量减少的现象。第十七页,共六十一页。2、舌下给药舌下静脉——直接进入体循环适合:胃肠道中易破坏首过消除明显如硝酸甘油、异丙肾上腺素。第十八页,共六十一页。3、直肠给药经直肠给药仍防止不了首关消除。吸收不如口服。唯一优点是防止药物对上消化道的刺激性。因可经痔上静脉通路进入门静脉到达肝脏。第十九页,共六十一页。二、注射给药(存在吸收)常用:皮下注射〔sc〕、肌肉注射〔im〕特点:吸收迅速、完全—脂溶扩散,膜孔扩散适用:胃肠道易被破坏或不易吸收的药物〔青霉素G、庆大霉素〕;首过消除明显的药物〔硝酸甘油〕第二十页,共六十一页。三、吸入给药吸入给药,气雾剂、粉雾剂等经肺吸收进入血...