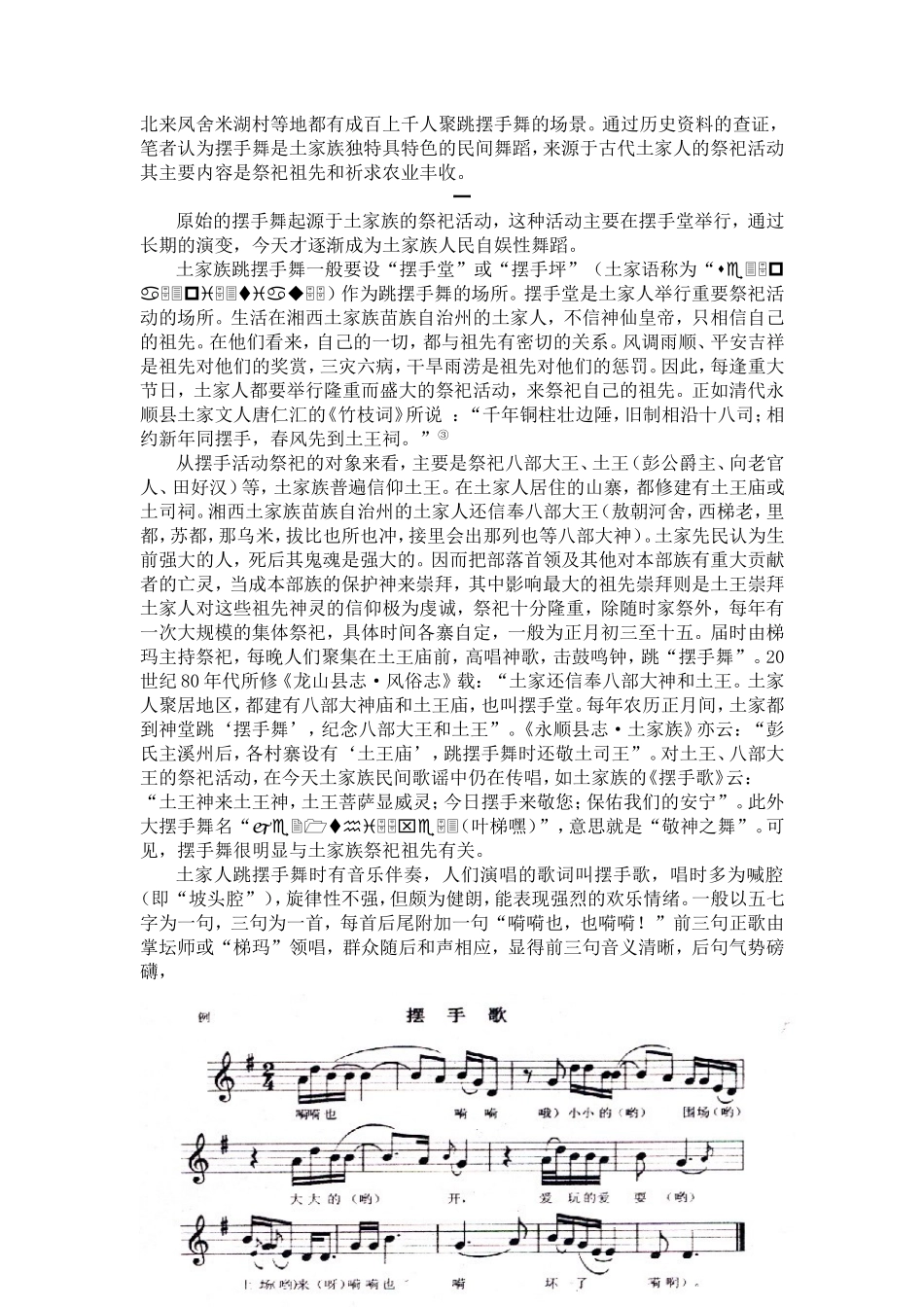

土家族摆手舞的祭祀功能初探——土家族民间舞蹈文化系列研究之八陈廷亮1陈奥琳2(三峡大学武陵民族研究院湖北·宜昌443002)(南昌大学艺术与设计学院江西·南昌330000)【摘要】摆手舞是土家族最具代表性的民族民间祭祀舞蹈。从摆手舞的产生、发展、主要内容和表现形式看,其所表现出的民间祭祀功能十分突出。本文即是运用艺术发生学的理论探讨土家族摆手舞的祭祀功能。【关键词】土家族摆手舞祭祀功能我国少数民族民间舞蹈历史悠久、丰富多彩,千姿百态、色彩纷呈,在国内外享有盛誉。少数民族民间舞蹈是直接扎根于各民族人民生活土壤中的舞蹈,它涉及到民族历史、生产、习俗、宗教、道德、伦理、民情等各个方面,既有横向的生活宽度,又有纵向的历史深度,它是少数民族人民生活的缩影,是少数民族社会历史发展的文化积淀。因此民间舞蹈是一种文化现象,它是用人体表现文化、保存文化的,民间舞蹈通过人类自身的形体动作和思想精神表现社会生活,体现民族历史和文化特征。世居于湘鄂渝黔边的土家族是一个古老的民族,自称“(毕兹卡”)。武陵山区艰苦的生存环境和历史上的兵家之争使之饱经忧患,从而也造就了这个民族勤劳务实,不畏强暴,和睦友善的雍然古风和顽强品格。土家族人民能歌善舞,而且源远流长。其中摆手舞是土家族独具特色的民间舞蹈,也是土家族区别于其他民族的显著标志之一。摆手舞有大摆手和小摆手之分,大摆手土家语称“(叶梯嘿)”,“”译成汉语就是“神”,“”译成汉语就是是“敬”,“(叶梯嘿)”译成汉语为“敬神之舞”;小摆手土家语称为“(舍巴日)”,或“(舍巴格茨)”。“土家语是你们的意思,是看的意思,直译成汉语就是“看你们做(跳)”或“看你们玩”,意即跳摆手或玩摆手。土家山寨至今许多地方仍保留着摆手堂(舍巴堂),就是为供奉先祖八部大王或土王(彭公爵主、向老官人、田好汉)的祭祀祠堂。至今每逢节日或重大社会活动都要在摆手堂举行祭祀活动之所以称“摆手堂”,也就是在这些祭祀活动中必唱摆手歌,跳摆手舞,土家人称之为“(舍巴日)”。土家族摆手舞的场面壮观、规模宏大,体现出千人婆娑,万人英姿。关于摆手舞的历史在湘西地区的有关县志中有明确的记载。清乾隆《永顺府志》载:“又一土俗各寨有摆手堂,每岁正月初三至初五天之夜,鸣锣击鼓,男女聚集,摇摆发喊,名曰摆手,盖拔除不祥也”。①清同治永顺贡生彭司铎《竹枝词》曰:“福石城中锦做窝,土王宫畔水生波,红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。”②说明了摆手舞作为土家人喜闻乐见的一种大型民间群众舞蹈在清代就已在湘西相当盛行了。今天湘西龙山马蹄寨,永顺双凤村、湖1本文系湖南省社科基金项目“土家族舞蹈文化研究”(批准号:06ZC116)成果之一。※作者简介:1、陈廷亮(1964——),男,土家族,湖南龙山县人,三峡大学武陵民族研究院教授、博士,硕士生导师。主要研究方向:少数民族非物质文化遗产保护、土家族历史与文化艺术。2、陈奥琳(1988——),女,土家族,湖南龙山县人,南昌大学艺术与设计学院舞蹈表演专业2006级学生。2北来凤舍米湖村等地都有成百上千人聚跳摆手舞的场景。通过历史资料的查证,笔者认为摆手舞是土家族独特具特色的民间舞蹈,来源于古代土家人的祭祀活动其主要内容是祭祀祖先和祈求农业丰收。一原始的摆手舞起源于土家族的祭祀活动,这种活动主要在摆手堂举行,通过长期的演变,今天才逐渐成为土家族人民自娱性舞蹈。土家族跳摆手舞一般要设“摆手堂”或“摆手坪”(土家语称为“)作为跳摆手舞的场所。摆手堂是土家人举行重要祭祀活动的场所。生活在湘西土家族苗族自治州的土家人,不信神仙皇帝,只相信自己的祖先。在他们看来,自己的一切,都与祖先有密切的关系。风调雨顺、平安吉祥是祖先对他们的奖赏,三灾六病,干旱雨涝是祖先对他们的惩罚。因此,每逢重...