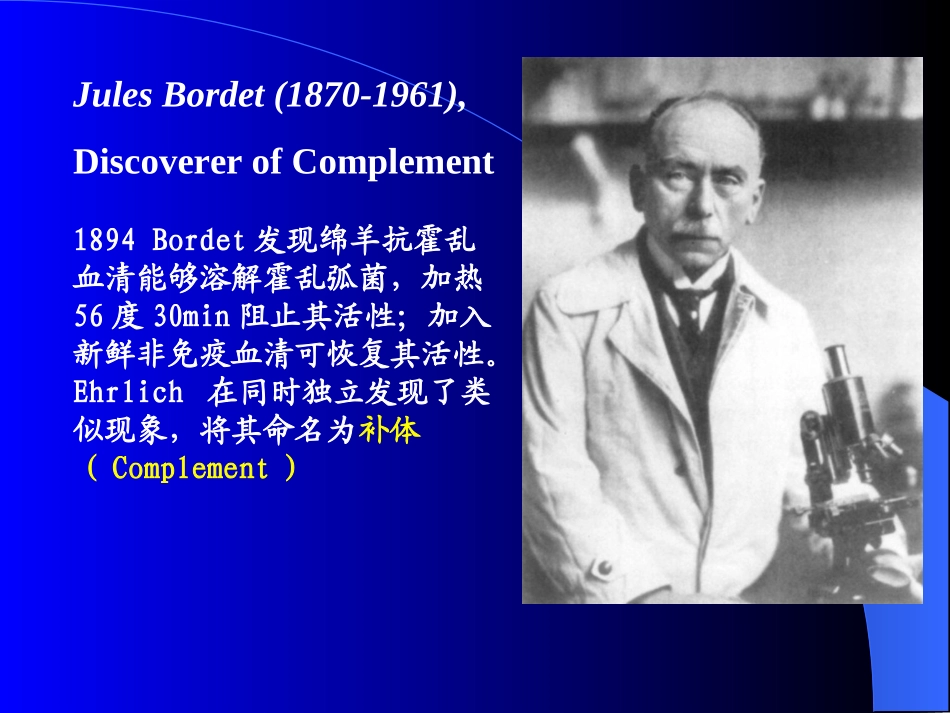

第五章补体系统JulesBordet(1870-1961),DiscovererofComplement1894Bordet发现绵羊抗霍乱血清能够溶解霍乱弧菌,加热56度30min阻止其活性;加入新鲜非免疫血清可恢复其活性。Ehrlich在同时独立发现了类似现象,将其命名为补体(Complement)补体(complement,C)是存在于人或脊椎动物血清与组织液中的一组具有酶活性的蛋白质。因其是抗体发挥溶细胞作用的必要补充条件,故被称为补体。又因其是由近40种可溶性蛋白质和膜结合蛋白组成的多分子系统,故称为补体系统。第一节概述第一节概述一、补体系统的组成和命名(一)组成1.补体系统的固有成分:C1qC1rC1s、C4、C2、C3、C5—C9;B、D2.补体调节蛋白:C1抑制物、P因子、I因子、H因子等可溶性蛋白和膜结合蛋白3.补体的受体分子:CR1—CR5、C3aR、C5aR等(二)命名1.参与经典激活途径的固有成分(包括膜攻击复合物组分)以“C”表示,如“C1,C2,┄C9”。2.替代激活途径的固有成分以因子命名,用大写英文字母表示,如B、D、P因子等。3.补体调节蛋白根据其功能命名,如C1q抑制物、C4结合蛋白等。4.补体受体则以其结合对象来命名,如C1qR、C5aR。5.补体活化的裂解片段一般在该成分的符号后加小写字母表示,如C3a、C3b。具有酶活性的成分或复合物在其符号上加一横线表示,如C1,C3bBb,已失活的补体成分则在其符号前冠以“i”表示,如iC3b。inactivation二、补体成分的理化特性1.化学组成均为糖蛋白,多数为β球蛋白,少数几种为α或γ球蛋白。2.含量约占血清球蛋白总量的10%,各成分中以C3含量最高1300μg/ml,D因子含量最低2μg/ml。3.补体系统各固有成分均分别由肝细胞、巨噬细胞、小肠上皮细胞及脾细胞等产生。4.固有成份间的分子量差异较大,其中C1q最大、D因子最小。5.某些补体成分性质极不稳定,许多理化因素等均可使补体失活。如射线、机械振荡、酒精、胆汁和某些添加剂等.6.对热不稳定,56oC、30min即被灭活,0~10oC条件下活性只能保持3~4d。三、补体的结构和功能1、C1分子的结构和功能C1q为18条肽链组成的胶原蛋白样分子,3条肽链一组形成6个亚单位。C1r,C1s均为单链血清蛋白酶。在钙镁离子参与下,一分子C1q与2C1r和2C1s形成复合物。C1是经典途径活化的始动分子。C1q分子的C端球形结构是与Ig上的补体结合位点相结合的部位,它的启动可使C1r构型改变,成为具有活性的C1r并诱导C1s的活化,成为具有酯酶活性的C1s,在Mg++存在下可启动补体活化的经典途径。C1qNC蛋白酶活性区SSC1rC1rNCSSC1sC1r、C1s分子结构(二)C4的分子结构、裂解片段和功能,C4为3肽链结构,分别为、、链。C4是C1(C1S)的作用底物之一C4C4aC4bC4结构图chainchain参与C3和C5转化酶的形成过敏毒素(三)C3C3为2肽链结构,分别为、链。三条激活途径的汇合点,起枢纽作用C3为血清中含量最高的补体成分C3C3aC3bC3结构图参与C3和C5转化酶的形成过敏毒素C3结构以及活化和降解factorIfactorICR1proteases(四)(四)BB因子及其功能因子及其功能B因子为存在于血清的单链糖蛋白。D因子Ba(234aa)Bb(505aa)NC蛋白酶活性区C3bC3bBb(C3转化酶)(五)C5C5为2肽链结构,分别为、链。SSC5转换酶C5aC5b过敏毒素参与攻膜复合体的形成(六)C9,穿孔素(Perforin)C9和穿孔素结构类似,均为单链结构,N端以亲水性氨基酸为主,C端均以疏水性氨基酸为主。被活化后形成管状结构的多聚体,由10个以上的单体分子组成,可通过其疏水性的C末端插入细胞膜,导致细胞溶解。NC凝血酶亲水区疏水区第二节补体系统的激活第二节补体系统的激活补体系统的激活是在某些激活物质的作用下,各补体成分按一定顺序,以连锁的酶促反应方式依次活化,并表现出各种生物学活性的过程,故亦称为补体级联(complementcascade)反应。一、经典激活途径(传统途径、第一途径)1.主要激活物质特异性抗体(IgG或IgM)与抗原结合形成的免疫复合物此外,还能直接结合真菌和反转录病毒2.参与的固有成分C1(C1q、C1r、C1s)~C4AgAb复合物C1qC1r、C1s活化C1形成3.激活过程(1)识别阶段C1识别免疫复合物形成C1酯酶的阶段。(2)活化阶段形成具有酶活...