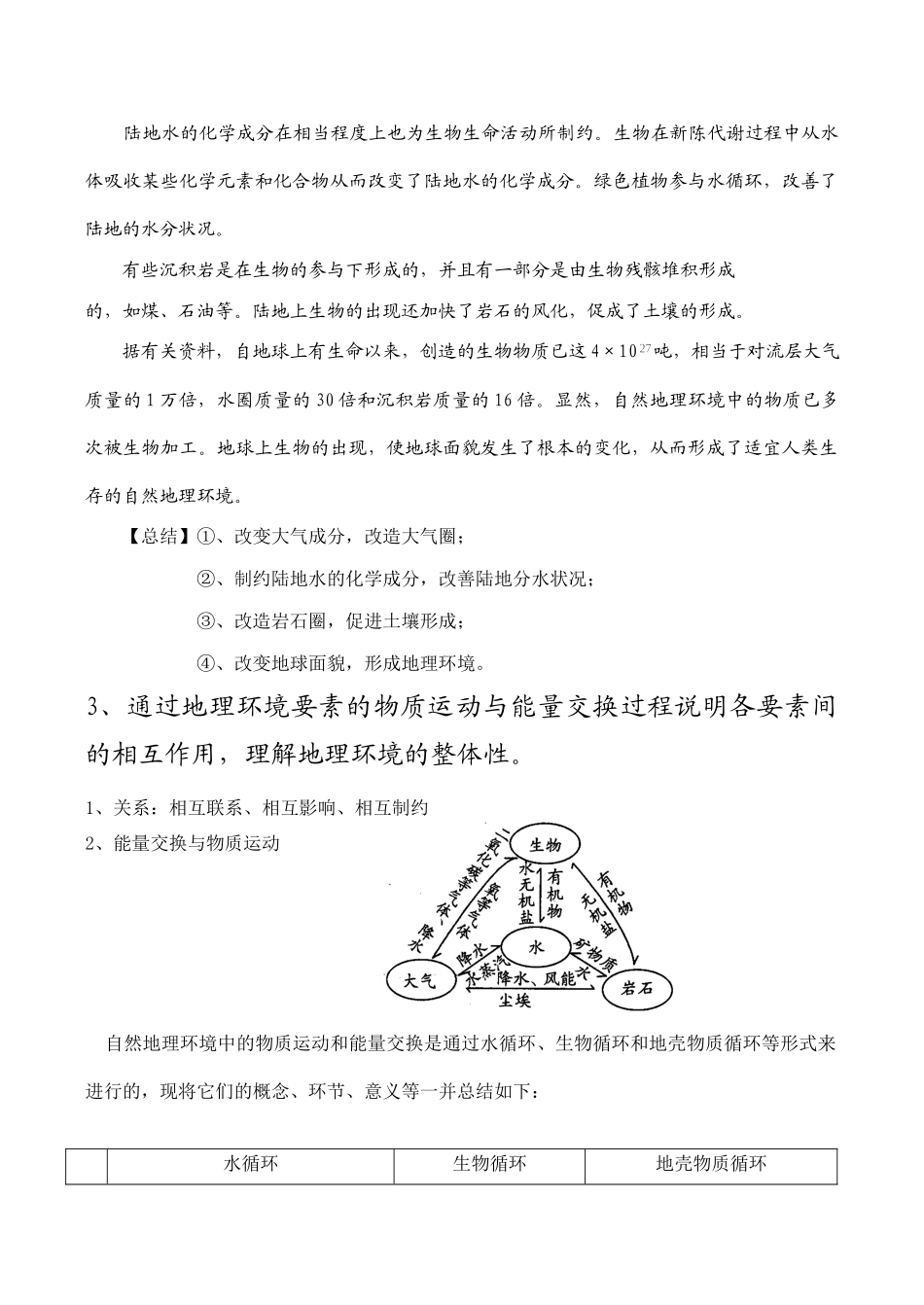

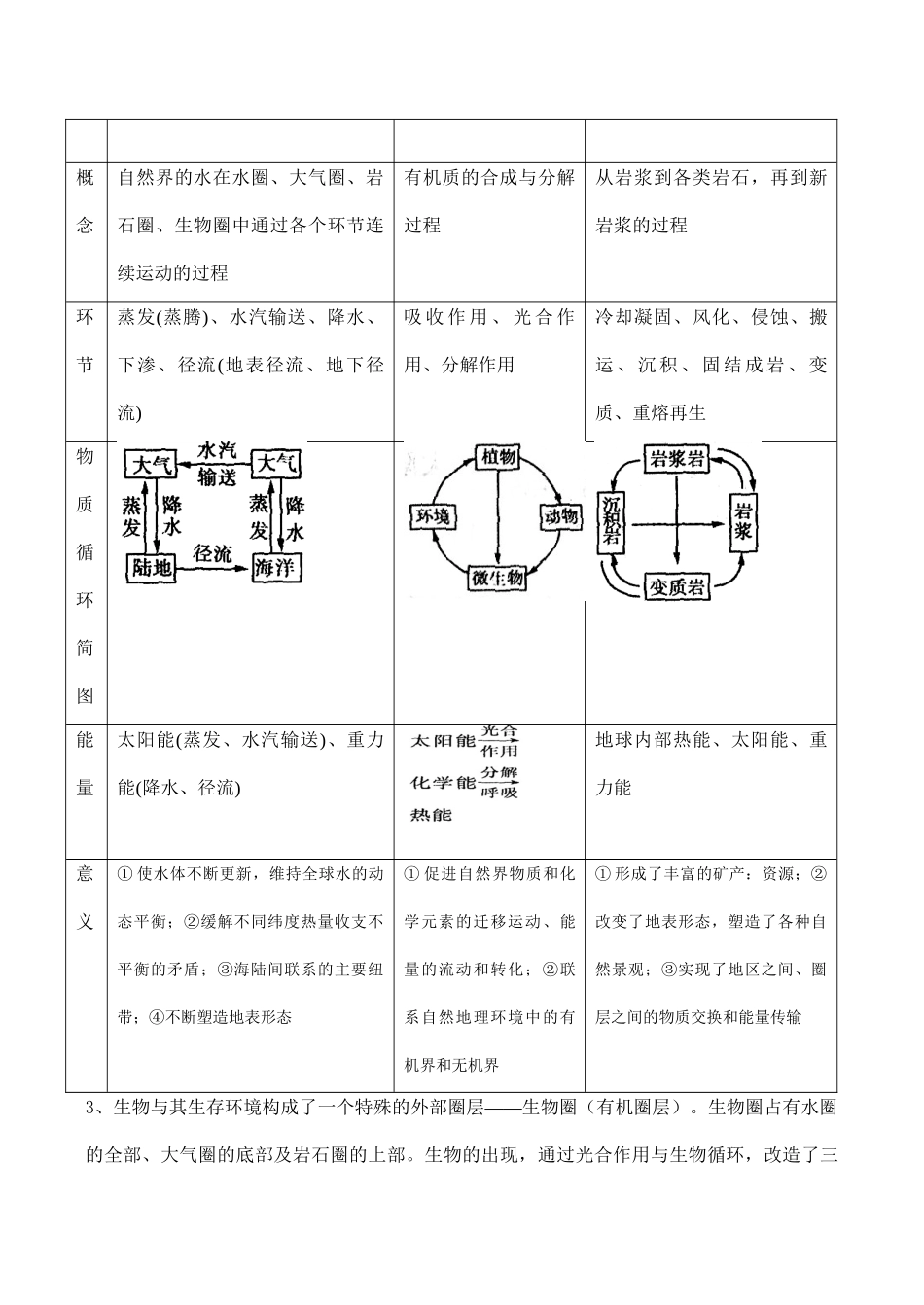

《江苏省普通高中地理课程标准教学要求》解读(五)三、自然环境的整体性和差异性1、知道自然地理环境的组成要素。地理环境的组成要素:大气、水、岩石、地貌、生物、土壤等。2、以某自然地理要素为例说明其在地理环境形成和演变中的作用。(1)生物在地理环境形成中的作用:(生物循环对三大圈层的改造作用)对地理环境的影响大气圈改变大气成分(使原始大气成为现代大气)水圈改变地表水和地下水的化学成分岩石圈加快岩石的风化;参与沉积岩的形成;促进土壤的形成(2)绿色植物在改造自然、保护环境、维护生态平衡等方面也有重要作用。例如:山区---涵养水源,保持水土干旱地区-----防风固沙,保护农田城市--------吸烟除尘,净化空气,减弱噪声,美化环境【课本阅读】生物在自然地理环境形成与演化中的作用地球早期大气的主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨,没有氧和氮。现今地球大气组成,是生物生命活动参与的结果。一般认为,大气中的氧主要来源于物的光合作用;大气中的氮,也有一部分来自生物的作用。陆地水的化学成分在相当程度上也为生物生命活动所制约。生物在新陈代谢过程中从水体吸收某些化学元素和化合物从而改变了陆地水的化学成分。绿色植物参与水循环,改善了陆地的水分状况。有些沉积岩是在生物的参与下形成的,并且有一部分是由生物残骸堆积形成的,如煤、石油等。陆地上生物的出现还加快了岩石的风化,促成了土壤的形成。据有关资料,自地球上有生命以来,创造的生物物质已这4×10吨,相当于对流层大气质量的1万倍,水圈质量的30倍和沉积岩质量的16倍。显然,自然地理环境中的物质已多次被生物加工。地球上生物的出现,使地球面貌发生了根本的变化,从而形成了适宜人类生存的自然地理环境。【总结】①、改变大气成分,改造大气圈;②、制约陆地水的化学成分,改善陆地分水状况;③、改造岩石圈,促进土壤形成;④、改变地球面貌,形成地理环境。3、通过地理环境要素的物质运动与能量交换过程说明各要素间的相互作用,理解地理环境的整体性。1、关系:相互联系、相互影响、相互制约2、能量交换与物质运动自然地理环境中的物质运动和能量交换是通过水循环、生物循环和地壳物质循环等形式来进行的,现将它们的概念、环节、意义等一并总结如下:水循环生物循环地壳物质循环概念自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中通过各个环节连续运动的过程有机质的合成与分解过程从岩浆到各类岩石,再到新岩浆的过程环节蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流(地表径流、地下径流)吸收作用、光合作用、分解作用冷却凝固、风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩、变质、重熔再生物质循环简图能量太阳能(蒸发、水汽输送)、重力能(降水、径流)地球内部热能、太阳能、重力能意义①使水体不断更新,维持全球水的动态平衡;②缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾;③海陆间联系的主要纽带;④不断塑造地表形态①促进自然界物质和化学元素的迁移运动、能量的流动和转化;②联系自然地理环境中的有机界和无机界①形成了丰富的矿产:资源;②改变了地表形态,塑造了各种自然景观;③实现了地区之间、圈层之间的物质交换和能量传输3、――生物与其生存环境构成了一个特殊的外部圈层生物圈(有机圈层)。生物圈占有水圈的全部、大气圈的底部及岩石圈的上部。生物的出现,通过光合作用与生物循环,改造了三大圈层。生物(植被)的分布,受气候(光、热、水)条件影响很大。[经典例题1]读下图,完成下列问题。图10-1(1)从物质交换的一般情况看,图中各代号表示的物质分别是:①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩。(2)⑥和⑦的交换是通过作用进行的。【解析】这是一道考查地理环境各要素如大气、水、岩石、地貌、植物、微生物以及土壤间的物质运动和能量交换关系的题目,突出揭示了有机物质的合成与分解的生物循环过程。解题必须紧紧把握绿色植物的光合作用、微生物的分解作用的条件、原料、能源以及产物和作用,理解植物光合作用、吸收作用、生物呼吸作用、微生物分解作用等生理过程中与岩石圈(包括土壤)、大气圈、水圈所发生的物质交换关系。【答案】(1)①N、P、K等营养元素...