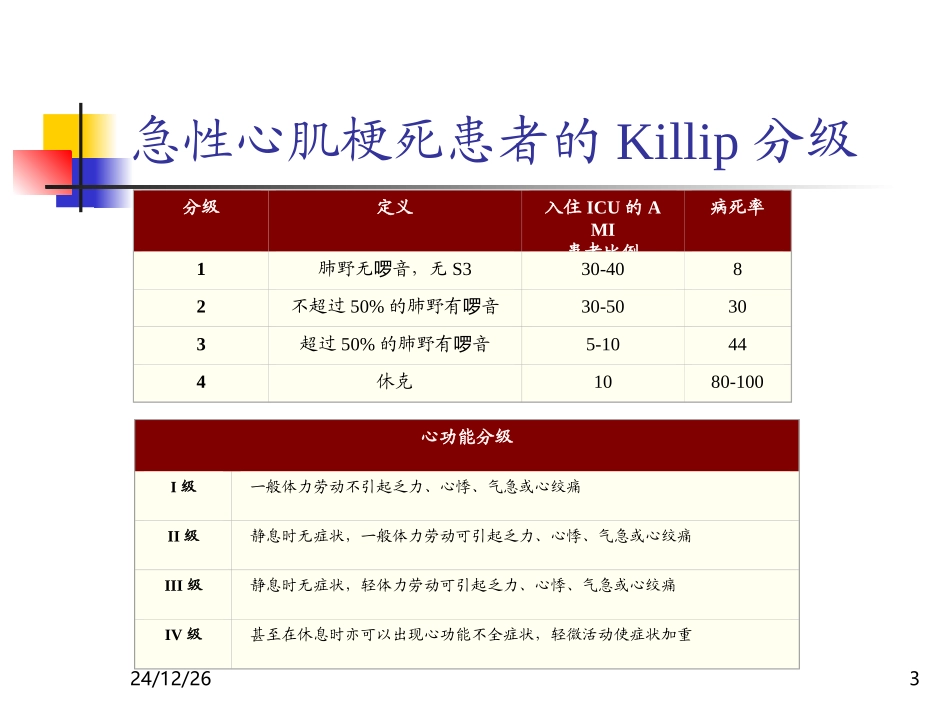

24/12/261心脏病重症病人危险评估—APACHE-II的临床应用郭树彬24/12/262疾病评分系统的分类疾病特异性评分(DiseaseSpecific)急性心肌梗死的Killip分级;心功能分级疾病非特异性评分(DiseaseSpecific)APACHE分级等24/12/263急性心肌梗死患者的Killip分级分级定义入住ICU的AMI患者比例病死率1肺野无音,无啰S330-4082不超过50%的肺野有音啰30-50303超过50%的肺野有音啰5-10444休克1080-100心功能分级I级一般体力劳动不引起乏力、心悸、气急或心绞痛II级静息时无症状,一般体力劳动可引起乏力、心悸、气急或心绞痛III级静息时无症状,轻体力劳动可引起乏力、心悸、气急或心绞痛IV级甚至在休息时亦可以出现心功能不全症状,轻微活动使症状加重24/12/264危重病评分产生背景为了解危重病人病情的严重程度,选择正确的治疗方法,需要一种客观的、简便而实用的、能评估病情并对预后做出预测的评分方法。治疗干预评分系统(TISS)简化生理评分系统(SAPS)创伤评分系统(TSS);急性生理和慢性健康状况评估(APACHE)acutephysiologyandchronichealthevaluation24/12/265ICU评分系统发明时间英文缩写中文名称1973TISS治疗干预评分系统1981APACHE急性生理和慢性健康评分1983SAPS简化生理评分系统1985APACHE-II1985MPM死亡概率模型1988RIPRiyadh加强医疗大纲1991APACHE-III1993SAPSII1993MPMII24/12/266APACHE系统APACHE-Ⅰ因参数多,临床使用不便,有些项目趋于淘汰。APACHE-Ⅱ简便可靠,设计合理,预测准确,目前使用最为普遍,已被广泛用于危重病患者的病情分类和预后的预测,它可对患者的病情做出定量的评价,分值越高,表示病情越重,预后越差,病死率越高。APACHE-Ⅲ在APACHE-Ⅱ的基础上作了许多改进,设计更为科学。24/12/267APACHE的发展过程60年代末70年代初ICU的崛起科研的需要不同患者病情的评价标准治疗效果评价医疗费用的控制24/12/268APACHE的发展过程1978U.S.HealthCareFinacialAdministration华盛顿大学医学中心的Knaus医生领导的研究小组经3年对2000份病例的研究,1981年提出APACHE原型(APACHE-Ⅰ)。APACHE-Ⅰ由两部分组成急性疾病严重程度的急性生理学评分(acutephysiologyscore,APS),它以能代表全身主要器官系统功能的最常用的生理指标即“生命体征”和血液化验为基础;慢性健康状况评分(chronichealthscore,CHS)。24/12/269APACHE-I评分方法在患者入ICU后的前32小时内,检查并记录其34项生理学参数;选择这些参数的最差值进行评分,每项参数的分值0-4分,各项分值之和即为APS,最低0分,最高128分。24/12/2610APACHE-I评分方法CHS则是指患者入ICU前3-6个月的健康状况,以字母A-D表示A-健康,无功能障碍;B-轻至中度活动受限的慢性疾病;C-症状严重,但不严重限制活动的慢性疾病;D-活动严重受限:卧床不起或需住院的慢性疾病。APS与CHS组合在一起即为APACHE-I的总分值,其范围为0-A至128-D。24/12/2611APACHE-I存在问题Knaus等将APACHE-Ⅰ用于582例ICU患者,发现APACHE-Ⅰ分值与病死率及每一组患者接受治疗的程度密切相关,但用于预测个体患者存活率或治疗需求时,其误差可高达11%。APACHE-Ⅰ适用于ICU群体患者治疗结果比较,而不宜用于个体患者预后和所需监测、治疗水平的预测。24/12/2612APACHE-I存在问题数据采集复杂,不易推广。项目太多,且某些项目记分欠明确或权重欠妥。适用于群体患者,而不宜用于个体患者预后和所需监测、治疗水平的预测。受治疗因素影响。未考虑年龄因素24/12/2613APACHE-Ⅱ的发展及应用Knaus在临床研究的基础上进行了改进,以使ACHE系统进一步完善,更加实用。为此他们对APACHE-Ⅰ删繁就简,于1985年提出了APACHE-Ⅰ的修改本:APACHE-Ⅱ。APACHE-Ⅱ由急性生理参数、慢性健康状况、年龄等组成。分值范围为0-71分,分值越高病情越重。APACHE-Ⅱ公式中引用了45种急性疾病的权值。24/12/2614APACHE-Ⅱ的改进APACHE-Ⅰ与APACHE-Ⅱ比较:将APS中某些不常用或意义不大或基层单位检测有困难的参数如血浆渗透压、血乳酸浓度、血糖、白蛋白、中心静脉压及尿量...