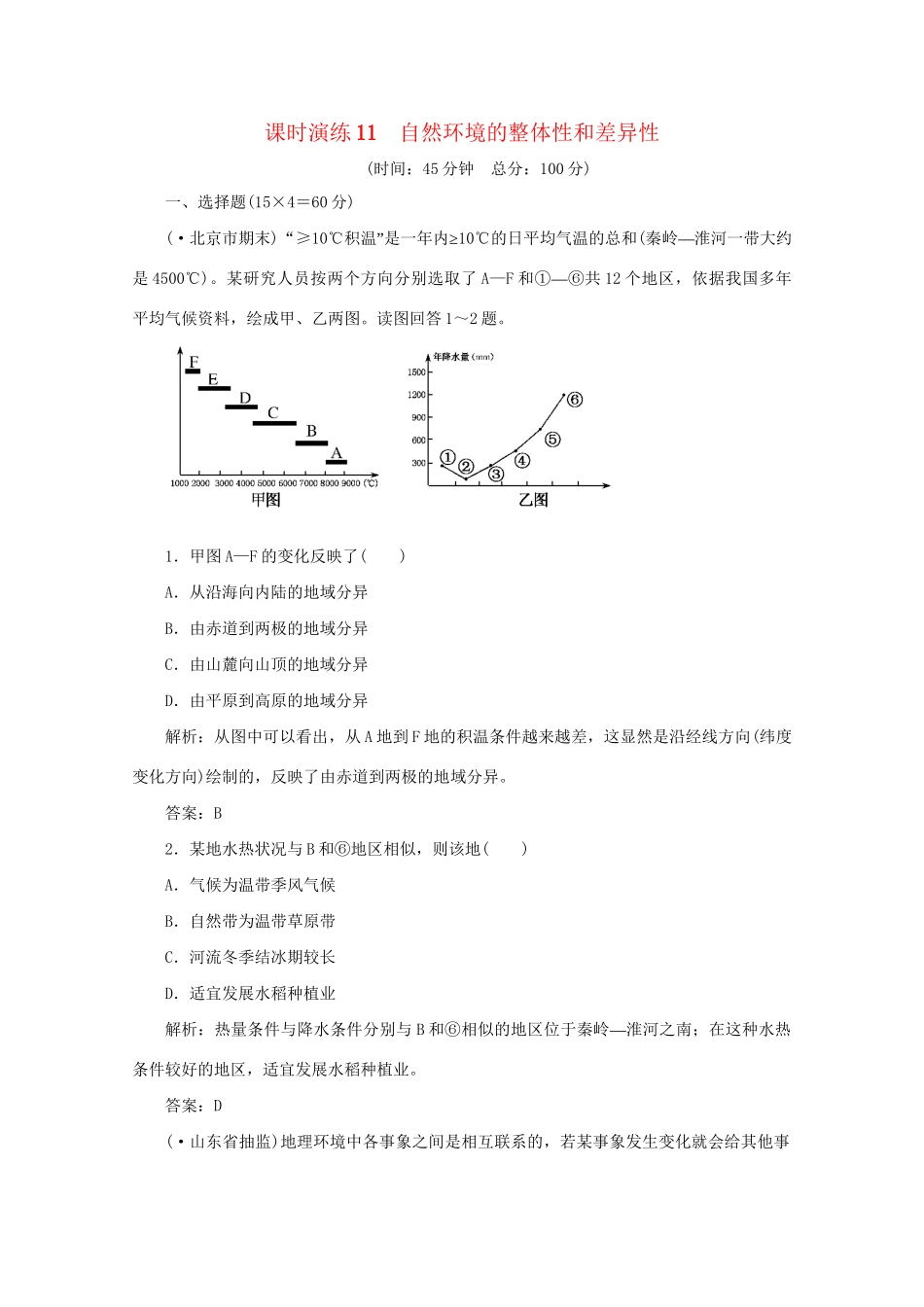

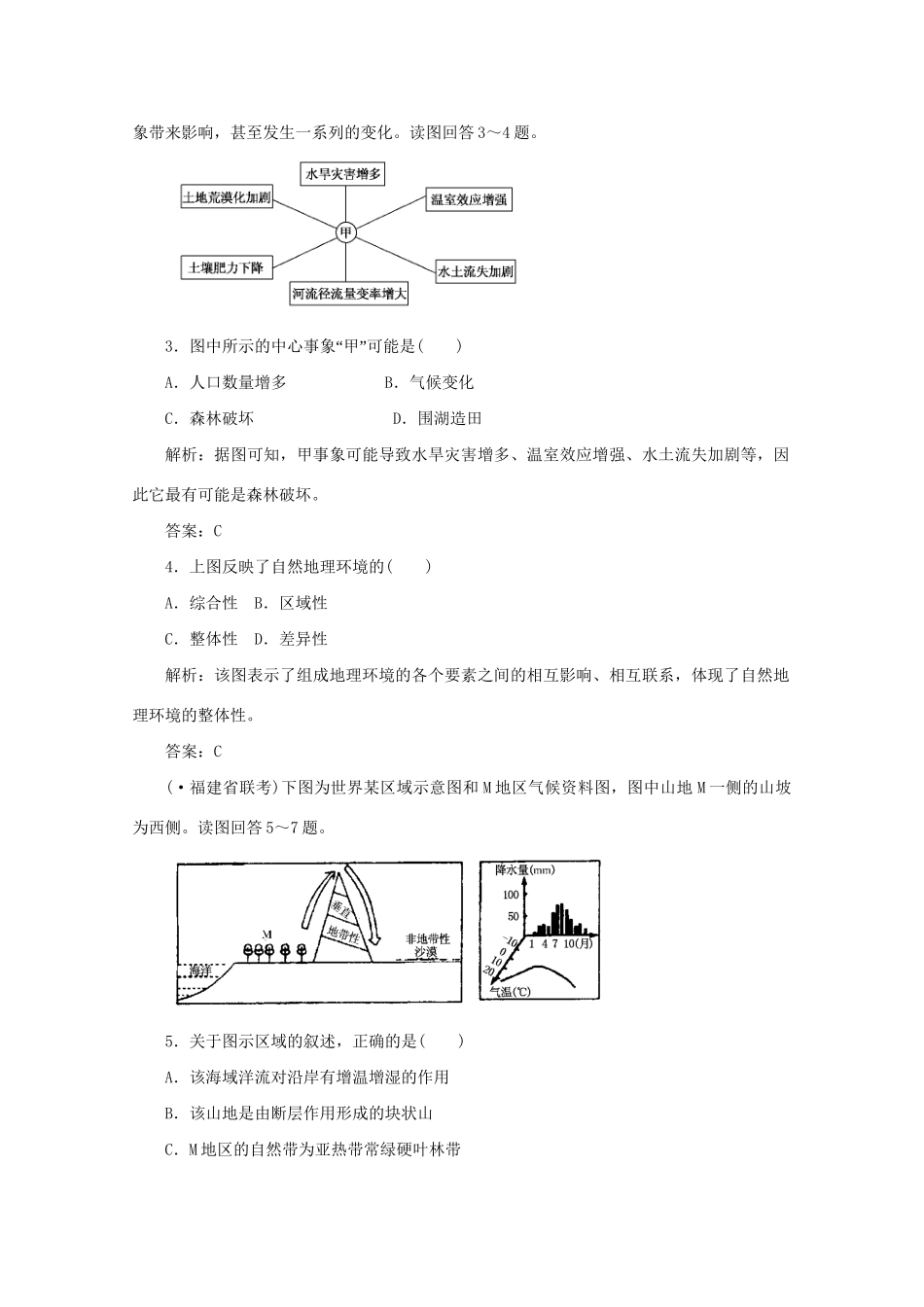

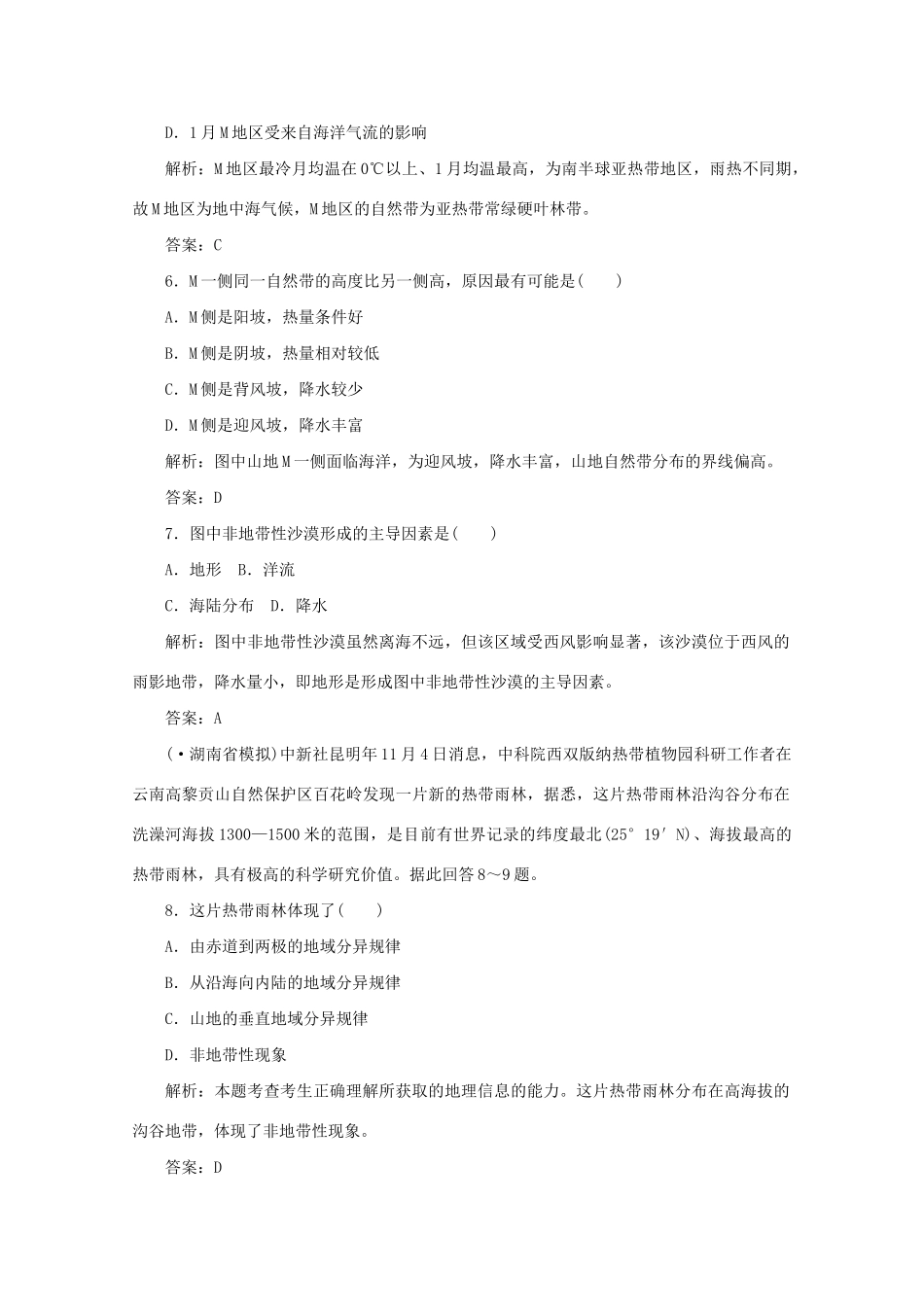

课时演练11自然环境的整体性和差异性(时间:45分钟总分:100分)一、选择题(15×4=60分)(·北京市期末)“≥10℃”≥积温是一年内10℃的日平均气温的总和(—秦岭淮河一带大约是4500℃)。某研究人员按两个方向分别选取了A—F—和①⑥共12个地区,依据我国多年平均气候资料,绘成甲、乙两图。读图回答1~2题。1.甲图A—F的变化反映了()A.从沿海向内陆的地域分异B.由赤道到两极的地域分异C.由山麓向山顶的地域分异D.由平原到高原的地域分异解析:从图中可以看出,从A地到F地的积温条件越来越差,这显然是沿经线方向(纬度变化方向)绘制的,反映了由赤道到两极的地域分异。答案:B2.某地水热状况与B和⑥地区相似,则该地()A.气候为温带季风气候B.自然带为温带草原带C.河流冬季结冰期较长D.适宜发展水稻种植业解析:热量条件与降水条件分别与B—和⑥相似的地区位于秦岭淮河之南;在这种水热条件较好的地区,适宜发展水稻种植业。答案:D(·山东省抽监)地理环境中各事象之间是相互联系的,若某事象发生变化就会给其他事象带来影响,甚至发生一系列的变化。读图回答3~4题。3“”.图中所示的中心事象甲可能是()A.人口数量增多B.气候变化C.森林破坏D.围湖造田解析:据图可知,甲事象可能导致水旱灾害增多、温室效应增强、水土流失加剧等,因此它最有可能是森林破坏。答案:C4.上图反映了自然地理环境的()A.综合性B.区域性C.整体性D.差异性解析:该图表示了组成地理环境的各个要素之间的相互影响、相互联系,体现了自然地理环境的整体性。答案:C(·福建省联考)下图为世界某区域示意图和M地区气候资料图,图中山地M一侧的山坡为西侧。读图回答5~7题。5.关于图示区域的叙述,正确的是()A.该海域洋流对沿岸有增温增湿的作用B.该山地是由断层作用形成的块状山C.M地区的自然带为亚热带常绿硬叶林带D.1月M地区受来自海洋气流的影响解析:M地区最冷月均温在0℃以上、1月均温最高,为南半球亚热带地区,雨热不同期,故M地区为地中海气候,M地区的自然带为亚热带常绿硬叶林带。答案:C6.M一侧同一自然带的高度比另一侧高,原因最有可能是()A.M侧是阳坡,热量条件好B.M侧是阴坡,热量相对较低C.M侧是背风坡,降水较少D.M侧是迎风坡,降水丰富解析:图中山地M一侧面临海洋,为迎风坡,降水丰富,山地自然带分布的界线偏高。答案:D7.图中非地带性沙漠形成的主导因素是()A.地形B.洋流C.海陆分布D.降水解析:图中非地带性沙漠虽然离海不远,但该区域受西风影响显著,该沙漠位于西风的雨影地带,降水量小,即地形是形成图中非地带性沙漠的主导因素。答案:A(·湖南省模拟)中新社昆明年11月4日消息,中科院西双版纳热带植物园科研工作者在云南高黎贡山自然保护区百花岭发现一片新的热带雨林,据悉,这片热带雨林沿沟谷分布在洗澡河海拔1300—1500米的范围,是目前有世界记录的纬度最北(25°19′N)、海拔最高的热带雨林,具有极高的科学研究价值。据此回答8~9题。8.这片热带雨林体现了()A.由赤道到两极的地域分异规律B.从沿海向内陆的地域分异规律C.山地的垂直地域分异规律D.非地带性现象解析:本题考查考生正确理解所获取的地理信息的能力。这片热带雨林分布在高海拔的沟谷地带,体现了非地带性现象。答案:D9.热带雨林景观一般具备的特点有()A.叶面宽,四季开花结果B.树木高大,但层次结构简单C.植物众多,有巨厚的腐殖质层D.冬季落叶,有块状根解析:本题考查植被的特点。热带雨林树木高大,层次结构复杂,四季常青;由于雨水多,不可能保存有巨厚的腐殖质层。答案:A(·湖南省联考)下图为俄罗斯陆上自然带分布图。读图完成10~11题。10.甲、乙、丙、丁、戊分别代表不同的植被景观,图中甲、乙两种植物的界线与下列等温线中最接近的是()A.1月平均气温0℃B.7月平均气温5℃C.年平均气温10℃D.年平均气温-10℃解析:因为甲、乙两种植物的分界线位于寒带地区,因此年平均气温接近-10℃。答案:D11.A、B处的河流()A.流域气候湿润,以积雪融水补给为主B.以雨水补给为主,冬春有凌汛发生C.A处以积雪融水补给为主,B处以雨水补给为主D.A处以雨水补给为...