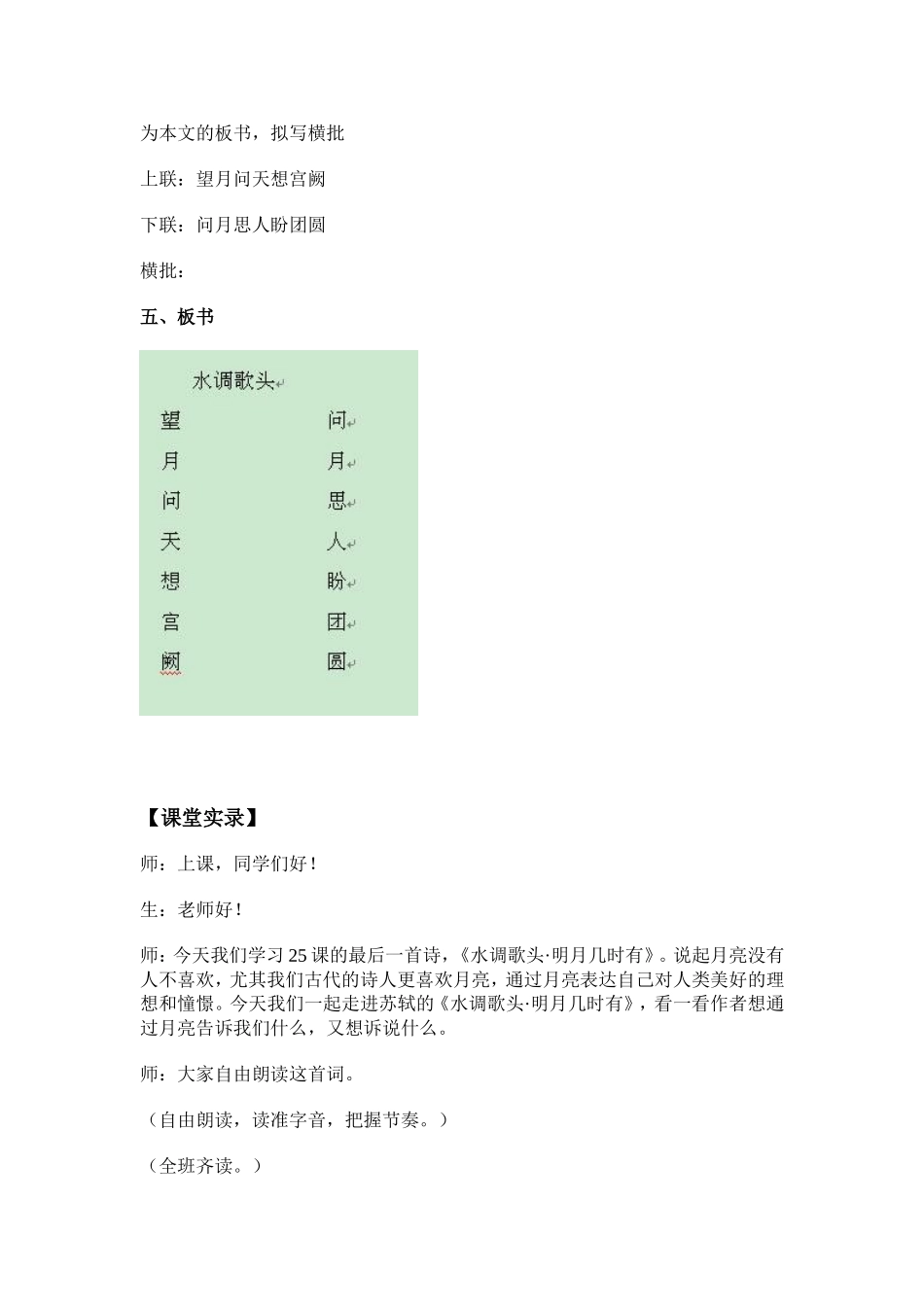

案例展示案例一:《水调歌头·明月几时有》【案例信息】案例名称:《水调歌头·明月几时有》授课教师:汪烨(北京市酒仙桥一中,一级教师)【教学设计】教学目标:1.在多次诵读中,理解词作者表达的思想感情。2.赏析词句,理解作者借咏月表达的人生情怀。3.学习作者乐观、豁达的人生态度。教学重点:在多次诵读中,理解词作者表达的思想感情。教学难点:赏析词句,理解作者借咏月表达的人生态度。教学过程一、导入说起月亮,几乎没有人不喜欢。中国古代文人更是喜欢。中国诗人眼中的月亮是一片冰心,在月亮身上集中了人类许多美好的理想和憧憬。今天我们就来学习一首苏轼的词《水调歌头·明月几时有》,看看作者在中秋之夜,大醉之中会由皎洁的月亮想到什么呢?他又想向我们诉说什么?二、诵读感知自由朗读,解决生字,读得流畅,读准字音,把握朗读节奏。学生范读,学生听读,你眼前出现了怎样的画面?用自己的话描述出来。预习作业展示,找到与月亮有关的素材。三、赏析诗词1.作者借月亮想诉说什么?从小序入手,感受作者“怀子由”的思念之情。2.词中哪些地方表明作者对子由的思念,找出相应的句子,诵读、感悟。抓关键词句,体会作者情感。补充介绍苏轼与弟弟手足情深的背景资料。3.下片表现了作者和弟弟的手足情深。板书:问月思人盼团圆。4.词中是否只怀念自由?体会“兼”字的涵义。“兼”字告诉我们作者举杯望月,还另有一番深意在其中探究上篇的写作内涵。5.赏析上阙问天,内容是:“不知天上宫阙,今夕是何年”愿望是:“我欲乘风归去,”担心:“又恐琼楼玉宇”原因:“高处不胜寒”抓住“不知”“归去”读懂词人借月怀人的内心祈愿,从“欲”“恐”的矛盾中理解作者的抱负及遭遇,从而体会“寒”字背后的愁苦与幽愤。板书:望月问天想宫阙。6.作者是否陷入这样的伤感之中?有何为证?重点解读“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”“但愿人长久,千里共婵娟”,深刻理解词人的思想和旷达情怀。7.小结看来,作此篇大醉释怀是主,兼怀子由是辅。对于忠君,手足分离是私情,比起内忧外患的国势来说,是次要的。通篇咏月,却处处关合人事。我们可以看到作者虽处江湖之远,但仍心系朝廷,忧君忧国。这正体现了诗人宽大的胸襟、乐观的精神“人生失意仍需欢,莫使年华付水流”。8.带着这节课的赏析而获得的情感体验,全班再次诵读本首词。四、主题升华为本文的板书,拟写横批上联:望月问天想宫阙下联:问月思人盼团圆横批:五、板书【课堂实录】师:上课,同学们好!生:老师好!师:今天我们学习25课的最后一首诗,《水调歌头·明月几时有》。说起月亮没有人不喜欢,尤其我们古代的诗人更喜欢月亮,通过月亮表达自己对人类美好的理想和憧憬。今天我们一起走进苏轼的《水调歌头·明月几时有》,看一看作者想通过月亮告诉我们什么,又想诉说什么。师:大家自由朗读这首词。(自由朗读,读准字音,把握节奏。)(全班齐读。)师:大家读得非常好,下面依据你对这首词的理解,诵读这首词,其它同学通过同学的范读,想象词中的画面,用自己的话述说出来。(学生朗读《水调歌头·明月几时有》)师:赵正源同学读出了苏轼的潇洒,思绪的悠远,谁再为大家朗诵这首词,把苏轼的豪放展现出来。(学生诵读《水调歌头·明月几时有》)师:韦绪辰在最后一句添加了自己的情感,读得非常好。师:刚才在听范读时,我们提出了要求,在你眼前出现了怎样的画面?生:读到“起舞弄清影,何似在人间”时,想象到作者一个人在月下起舞的样子。生:读到“明月几时有,把酒问青天”时,想象到作者端着酒杯对青天提出问题。师:是否有同学找到“明月几时有,把酒问青天”出自哪首诗呢?生:这首词是从李白的《把酒问月》“青天有月来几时,我今停杯一问之”一句中来。师:李白是一个怎样的诗人?生:浪漫,洒脱。师:很显然正因为苏轼也是豪放、洒脱之人,所以他很喜欢李白的诗,从李白的诗词中选用诗句,借鉴。生:在读到“转朱阁,低绮户,照无眠”时,我想象作者坐在窗前非常惆怅的样子生:在读到“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”时,想象到作者一边喝酒,一边想到他一生的际遇,但他还是能发出...