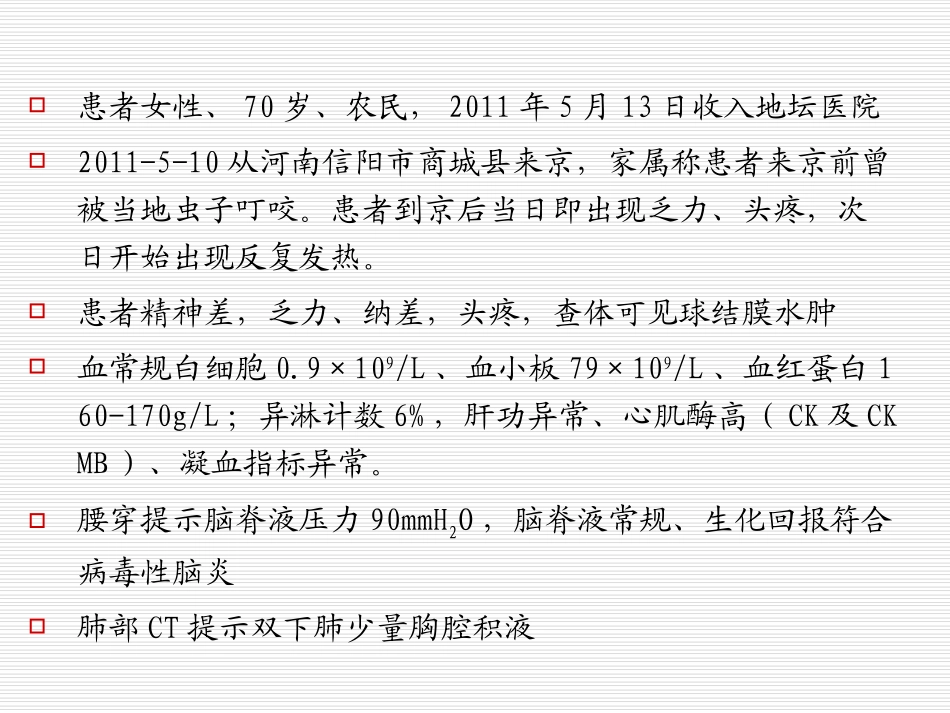

发热伴血小板减少综合征北京地坛医院陈志海chenzhihai0001@yahoo.com.cn患者女性、70岁、农民,2011年5月13日收入地坛医院2011-5-10从河南信阳市商城县来京,家属称患者来京前曾被当地虫子叮咬。患者到京后当日即出现乏力、头疼,次日开始出现反复发热。患者精神差,乏力、纳差,头疼,查体可见球结膜水肿血常规白细胞0.9×109/L、血小板79×109/L、血红蛋白160-170g/L;异淋计数6%,肝功异常、心肌酶高(CK及CKMB)、凝血指标异常。腰穿提示脑脊液压力90mmH2O,脑脊液常规、生化回报符合病毒性脑炎肺部CT提示双下肺少量胸腔积液入院诊断:发热伴血小板减少综合征给予多西环素口服;予保肝、营养心肌、补液及营养支持治疗,抗生素预防感染入院后体温39-40℃,嗜睡,逐渐进入昏迷状态,心肌酶进行性升高5-18患者突发心律失常、血压下降,查电解质紊乱、肾功能异常,心电图提示快速房颤、短阵室速,予电复律未转复,予胺碘酮静点治疗后心律恢复,但血压经多巴胺升压治疗效果不佳、尿量减少。气管插管、呼吸机辅助呼吸。5-19患者心跳、呼吸停止,宣布死亡。5-17CDC回报:新型布尼亚病毒抗体阳性背景2004年~2005年,我国华东等省份报告了不明原因发热伴全身酸痛、白细胞和血小板降低、多脏器损伤的病人。病人多来自丘陵地区,症状疑似流行性出血热。2006年安徽发现首例人粒细胞无形体病,当年共报10例,1例死亡,死亡病例有明确“草蜱”咬伤史。此外,近年我国还有黑龙江、内蒙古、新疆、天津、海南等省份,都曾出现该类病例,且有死亡病例报告。2007年5月河南发现首例疑似无形体病,截至2010年9月8日,河南省共监测发现发热伴血小板减少病例557例,死亡18例(3.23%)河南此次发现的发热伴血小板减少综合征病例,发病时间主要集中在5~8月,发病年龄以40~70岁居多河南此病以发热伴白细胞、血小板减少和多脏器功能损害为主要特点目前至少怀疑粒细胞无形体和一种新型布尼亚病毒能够引起发热伴血小板减少综合征。发热伴血小板减少综合征—病例定义中国疾病预防控制中心在《发热伴血小板减少综合征监测方案(试行)》稿中,将该病例定义为:1.发热(体温≥38℃)伴血小板降低,或2.发热伴出血症状(黑便、牙龈出血、皮肤瘀点或瘀斑、眼结膜充血等出血症状中至少一项)。对符合上述病例定义第2项,但未做血象检查或无血象检查结果的患者,医疗机构应尽快对其进行血象检查。明确诊断的血液病等非感染性疾病的患者应排除。人粒细胞无形体病HumanGranulocyticAnaplasmosis2006年10月31日,安徽省宣城市广德县一位50岁左右的农村妇女出现高烧39.2℃、恶心,肌肉和关节疼痛等症状,前往乡村诊所治疗。11月3日晚,病情加重,被送到当地医院。4日上午,又被送往位于芜湖市的皖南医学院弋矶山医院,因抢救无效,患者于5日早上去世该农村妇女在发病前12天曾经被蜱叮咬过。蜱是一种吸血的节肢动物,大多生活在林区和丘陵地带,民间也有扁虱、草爬子之类的称呼。11月9日至17日,与死亡患者有过密切接触的五名家属,以及弋矶山医院的四名医护人员先后出现群体性不明原因发热。实验室诊断显示,这9人血液中均发现了嗜吞噬细胞无形体的DNA。在安徽这起病例之后,湖北、山东、河南等省份也陆续发现了人粒细胞无形体病病例。根据一些已经发表于国内学术杂志的论文,河南信阳等地还有患者死亡的报告。1992年,美国在多例急性发热病人的中性粒细胞胞质内发现埃立克体样包涵体。1995年,Goodman等从病人的血标本分离到该种嗜粒细胞病原体,将它非正式命名为人粒细胞埃立克体,其所致疾病称为人粒细胞埃立克体病。后经16SrRNA基因序列的系统发育分析,发现该种嗜粒细胞病原体与无形体属最相关,因此,将其归于无形体属的一个新种,命名为嗜吞噬细胞无形体,其所致疾病也改称为人粒细胞无形体病。自上世纪90年代初美国报告首例人粒细胞无形体病病例以来,近年来美国每年报告的病例约600-800人。人粒细胞无形体病人粒细胞无形体病(HGA)是一类由嗜吞噬细胞无形体(Anaplasmaphagocytophilum)引起,主要侵染人末梢血中性粒细胞,以发热伴白...