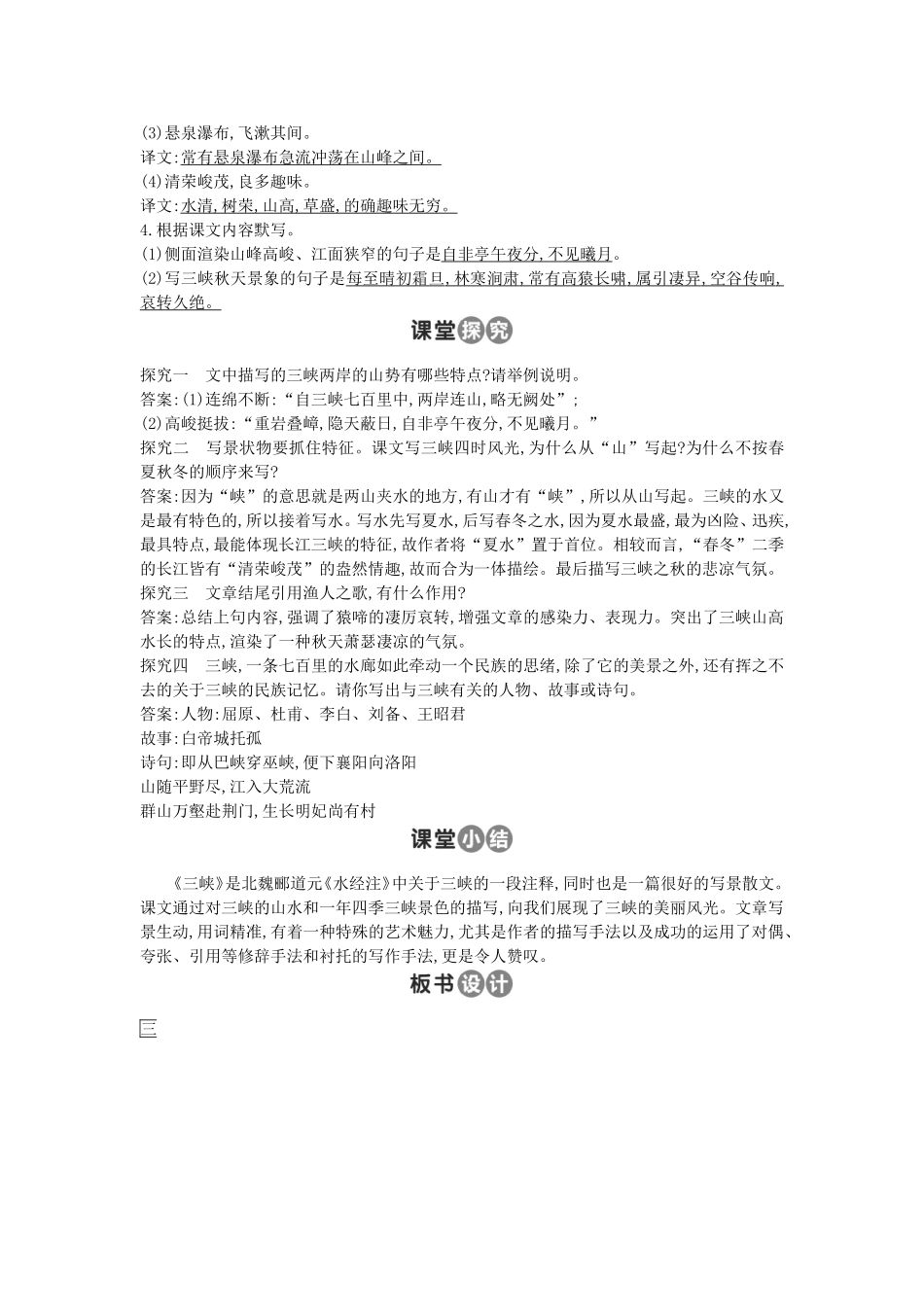

26三峡1.了解《水经注》及作者郦道元。2.积累重点词语。3.反复朗读,品味文章的语言。感受祖国山河的壮美,培养热爱大自然的感情。重点:文学常识、字词、翻译等基础知识的学习。难点:品味文章语言,展开想象,体味作品意境和作者的思想感情。同学们,下面我们一起来欣赏几幅长江三峡的风景图吧!同学们,我们看了长江三峡的美景,你有什么感受呢?是啊,美丽的三峡吸引了多少人为之而摧眉折腰,古往今来,无数文人墨客,挥毫泼墨尽情描绘,也写不尽长江的俊美。而北魏著名地理学家、散文家郦道元就以其精妙的笔法揭开了三峡神秘的面纱,下面就让我们随着作者郦道元的笔端,去游一游那雄伟壮丽的长江三峡吧。1.填空。《三峡》选自《水经注》,作者郦道元,北魏著名地理学家、散文家。三峡指瞿塘峡、巫峡、西陵峡。2.解释下面加点的词语。(1)自(在)三峡七百里中(2)自非亭午(正午)夜分(半夜),不见曦(日光,这里指太阳)月。(3)沿(顺流而下)溯(逆流而上)阻绝(4)绝(极高的山峰)多生怪柏(5)每至晴初霜旦(早晨)(6)属引凄异(接连不断。属,动词,连接。引,延长。)(7)虽乘奔御风,不以疾也(奔:动词用作名词,指飞奔的马。)(8)回清倒影(清:形容词作名词,清波。)(9)每至晴初霜旦(霜:名词用作动词,下霜。)(10)素湍绿潭(湍:形容词用作名词,急流。)(11)清荣峻茂(清、荣、峻、茂四个词均为形容词用作名词,指“水清、树荣、山高、草盛”。)3.翻译句子。(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。译文:中间相距一千二百里,即使骑着骏马,驾着疾风,也不如它快。(2)则素湍绿潭,回清倒影。译文:则是白色的急流,碧绿的深潭,回旋的清波,倒映的各种景物的影子。(3)悬泉瀑布,飞漱其间。译文:常有悬泉瀑布急流冲荡在山峰之间。(4)清荣峻茂,良多趣味。译文:水清,树荣,山高,草盛,的确趣味无穷。4.根据课文内容默写。(1)侧面渲染山峰高峻、江面狭窄的句子是自非亭午夜分,不见曦月。(2)写三峡秋天景象的句子是每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。探究一文中描写的三峡两岸的山势有哪些特点?请举例说明。答案:(1)连绵不断:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处”;(2)高峻挺拔:“重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。”探究二写景状物要抓住特征。课文写三峡四时风光,为什么从“山”写起?为什么不按春夏秋冬的顺序来写?答案:因为“峡”的意思就是两山夹水的地方,有山才有“峡”,所以从山写起。三峡的水又是最有特色的,所以接着写水。写水先写夏水,后写春冬之水,因为夏水最盛,最为凶险、迅疾,最具特点,最能体现长江三峡的特征,故作者将“夏水”置于首位。相较而言,“春冬”二季的长江皆有“清荣峻茂”的盎然情趣,故而合为一体描绘。最后描写三峡之秋的悲凉气氛。探究三文章结尾引用渔人之歌,有什么作用?答案:总结上句内容,强调了猿啼的凄厉哀转,增强文章的感染力、表现力。突出了三峡山高水长的特点,渲染了一种秋天萧瑟凄凉的气氛。探究四三峡,一条七百里的水廊如此牵动一个民族的思绪,除了它的美景之外,还有挥之不去的关于三峡的民族记忆。请你写出与三峡有关的人物、故事或诗句。答案:人物:屈原、杜甫、李白、刘备、王昭君故事:白帝城托孤诗句:即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳山随平野尽,江入大荒流群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村《三峡》是北魏郦道元《水经注》中关于三峡的一段注释,同时也是一篇很好的写景散文。课文通过对三峡的山水和一年四季三峡景色的描写,向我们展现了三峡的美丽风光。文章写景生动,用词精准,有着一种特殊的艺术魅力,尤其是作者的描写手法以及成功的运用了对偶、夸张、引用等修辞手法和衬托的写作手法,更是令人赞叹。三峡1.本文描写三峡景物主要有六个方面,根据文章内容,在修饰语后面加上适当的词语,或在景物的前面加上一个修饰语。高峻的连山汹涌的江流晶莹清澈的碧水飞悬的瀑布哀转的猿鸣宛转悲凉的渔歌2.作者描写三峡秋季景色重点突出的四个字寒、肃、凄、哀。3.“秦时明月汉时关”的实际意思是“秦汉时的明月和关塞”,本文也有一些这样的语句,请找出两例。答案:“重岩叠嶂”实际意思是“重叠岩嶂”,“隐天蔽日”实际意思是“隐蔽天日”。4.说说下列诗句各描写了什么景物。(1)忽如...