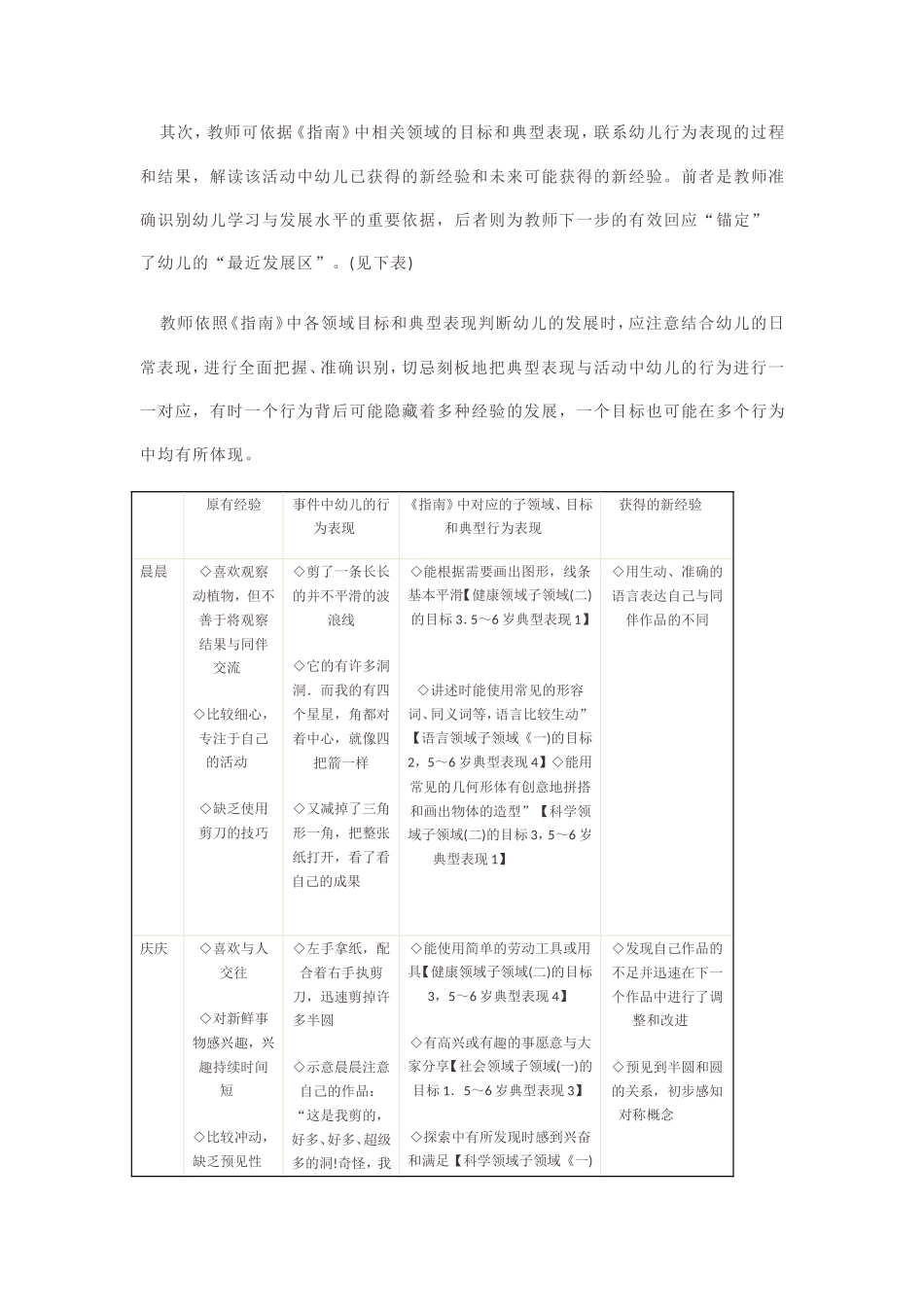

在“学习故事中”准确识别与有效回应作者:鲍钰清来源:福建幼儿师范高等专科学校上传时间:2015-01-11“学习故事”作为一种叙事性评价方法,弥补了传统标准化评价的不足,关注真实的学习情境所具有的复杂性,强调幼儿作为主动的学习者建构意义的全面过程。作为一种质性研究方法,“学习故事”有助于教师在更广泛的情景中理解儿童的学习,运用一种描述的方法来评价儿童,让评价者在肯定儿童进步的同时认识到这一过程的社会性建构特征。更重要的是,它将教师的视角从聚焦幼儿的薄弱环节转变为关注幼儿的兴趣点和优势,对改变教师的儿童观和教育观意义重大。“学习故事”是对“儿童中心”课程的最佳诠释,包括三个过程:第一是注意,发生了什么;第二是识别,什么样的学习有可能发生了;第三是回应,进一步支持这方面的学习。三个步骤中最关键、最难的是第二步,衔接现象与本质,直接影响回应的质量,对教师的观察能力和专业理论知识提出了较高要求。受刘占兰老师《让儿童观察记录更客观真实》一文的启发,我尝试就案例“剪窗花”,进一步探索如何准确识别幼儿的新经验,如何客观解读幼儿的真实学习,包括幼儿的发展线索和个体差异。依据《指南》,判断幼儿的发展线索幼儿的经验包括幼儿在活动中获得的新经验以及支持幼儿进行该项活动的相关原有经验。幼儿的发展是具有整体性的,因此教师不妨依据《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》),对当下活动中幼儿可能涉及的若干领域的关键经验进行思考。分析幼儿的原有经验和新经验,不仅是教师判断幼儿是否获得发展的线索,而且也能解释为什么幼儿没有获得某些发展,都为教师下一步对幼儿做出回应提供了科学依据。案例:剪窗花晨晨(5岁)把正方形蜡光纸对折成等腰三角形;然后保持三角形的直角朝上,挪动上身和手臂转了90度,把其中一个底边的角向上对折成更小的三角形;再次反方向扭转身体和手90度,又对折一次纸。正当晨晨开始拿起剪刀剪纸的时候,庆庆(5岁)拍了拍他,示意晨晨注意自己的作品,庆庆说:“这是我剪的,好多、好多、超级多的洞!奇怪,我明明没有(剪这么多洞)啊!”晨晨说了句不知道,然后开始沿着边线剪了三段锯齿形;又减掉了三角形一角,把整张纸打开,看了看自己的成果;又把纸重新折好,在原来剪掉角的位置上补了一刀;在边线上,剪了一条长长的并不平滑的波浪线,并自言自语道:“又变了。”然后,再次把纸折起来。庆庆对晨晨说:“我又剪了一个,洞虽然少了,但好看了,你觉得怎么样?”然后,迅速地把一张纸对折再对折,变成三角形,再灵活地转动拿纸的左手,配合着执剪刀的右手,迅速剪掉许多半圆。每一次还差2~3毫米快要剪断纸的时候,他就会停下来,用手把纸扯掉。最后,他把纸张打开,说:“我又剪了一个,这一次要你们大开眼界。”然后,放下剪刀和自己的作品去了户外。桌子边只剩下晨晨,我指着庆庆的作品问晨晨:“你们剪出来的窗花有什么不一样?”晨晨说:“他的有许多洞洞,而我的有四个星星,角都对着中心,就像四支箭一样。”教师首先要在解读晨晨和庆庆的行为表现前,对剪窗花活动中可能涉及的关键经验有所把握。如感知觉和科学领域方面主要涉及空间知觉、观察力、对称概念(轴对称、中心对称)、形状、有意想象等关键经验;动作技能方面,主要涉及精细动作的发展、手眼协调、双手动作协调等关键经验;学习品质方面,主要涉及坚持与专注、追求准确与精准、创造性思维、反思与解释等关键经验。其次,教师可依据《指南》中相关领域的目标和典型表现,联系幼儿行为表现的过程和结果,解读该活动中幼儿已获得的新经验和未来可能获得的新经验。前者是教师准确识别幼儿学习与发展水平的重要依据,后者则为教师下一步的有效回应“锚定”了幼儿的“最近发展区”。(见下表)教师依照《指南》中各领域目标和典型表现判断幼儿的发展时,应注意结合幼儿的日常表现,进行全面把握、准确识别,切忌刻板地把典型表现与活动中幼儿的行为进行一一对应,有时一个行为背后可能隐藏着多种经验的发展,一个目标也可能在多个行为中均有所体现。原有经验事件中幼儿的行为表现《指南》中对应的子领域、目标和典型行为表现获...