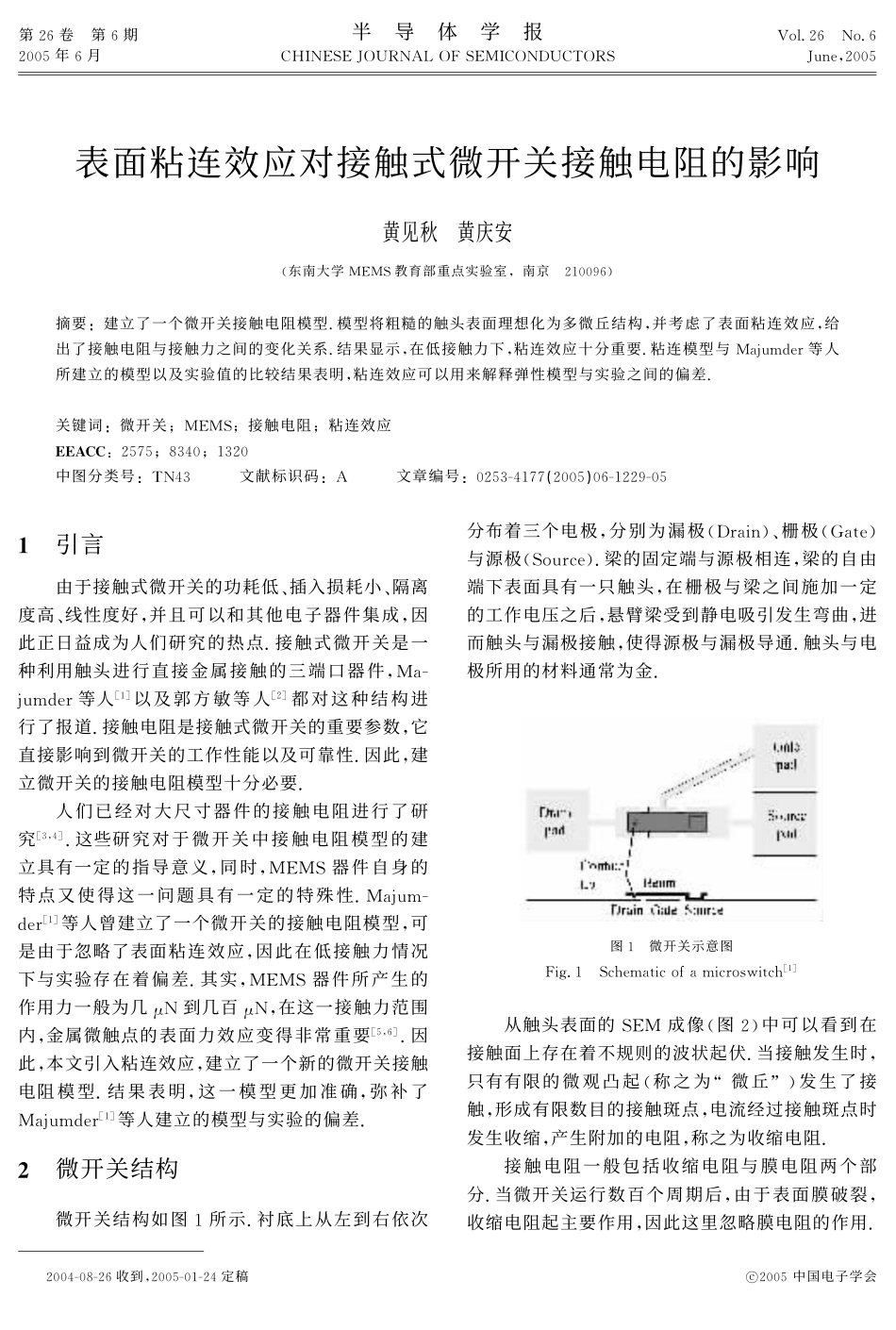

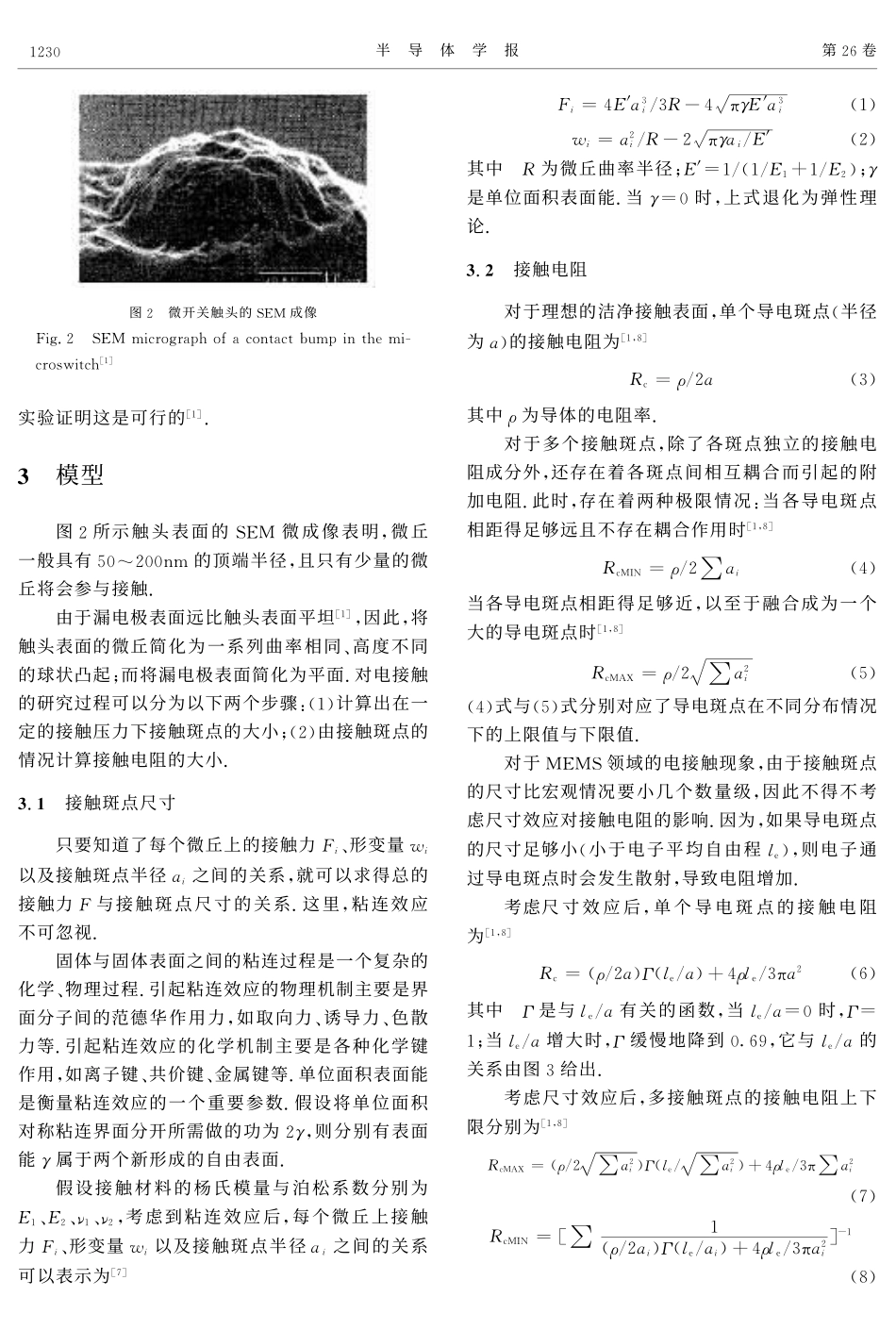

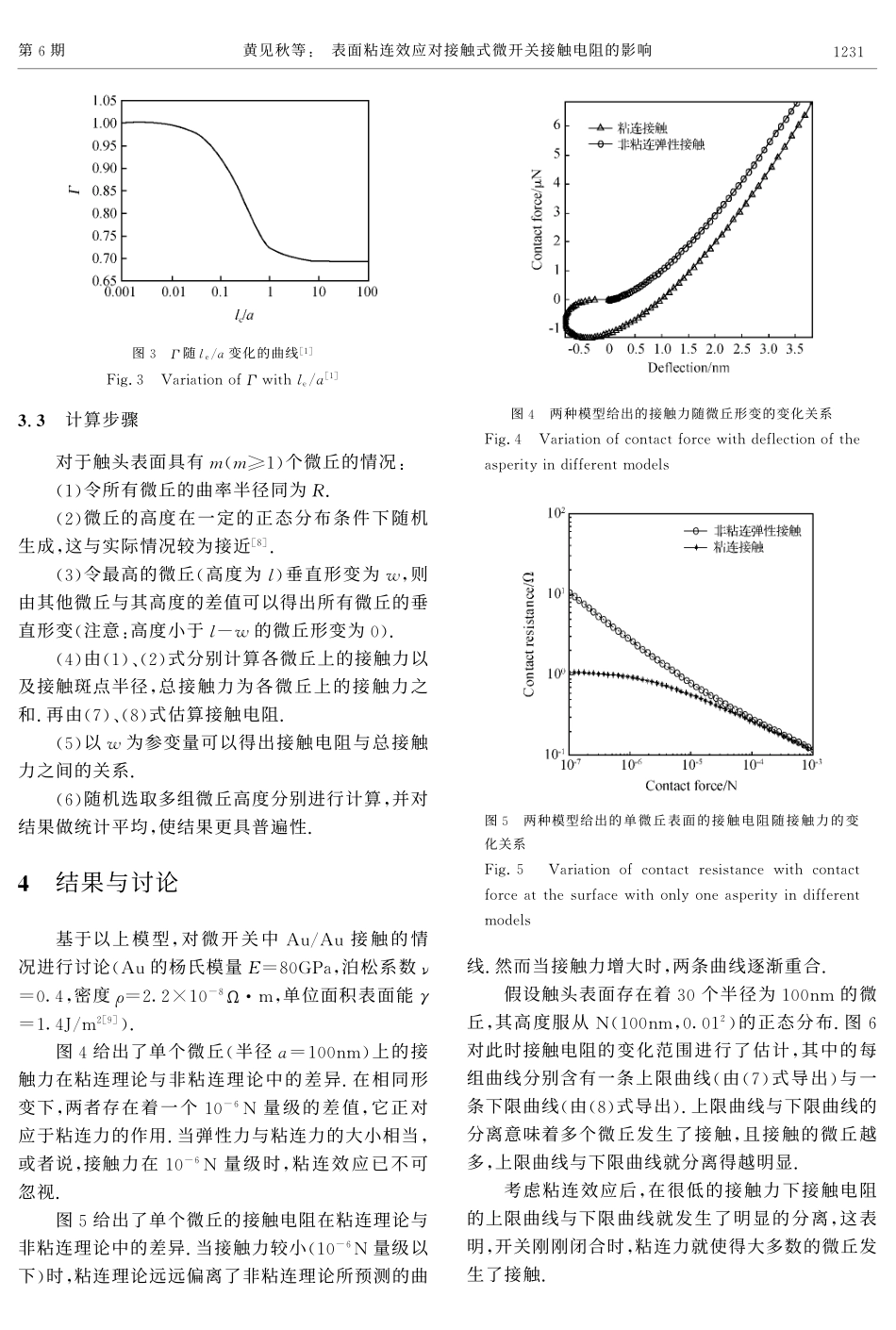

第-0卷!第0期-’’/年0月半!导!体!学!报OQ!$J"JI+VZ$UN+D"JW!O+$BVO<+Z"‘9@,-0!$9,0IG7>!-’’/-’’*&’1&-0收到!-’’/&’)&-*定稿"-’’/中国电子学会表面粘连效应对接触式微开关接触电阻的影响黄见秋!黄庆安"东南大学WJW"教育部重点实验室!南京!-)’’.0#摘要!建立了一个微开关接触电阻模型,模型将粗糙的触头表面理想化为多微丘结构!并考虑了表面粘连效应!给出了接触电阻与接触力之间的变化关系,结果显示!在低接触力下!粘连效应十分重要,粘连模型与W6TG;C>F等人所建立的模型以及实验值的比较结果表明!粘连效应可以用来解释弹性模型与实验之间的偏差,关键词!微开关$WJW"$接触电阻$粘连效应**"//%-/%/$1(*’$)(-’中图分类号!<$*(!!!文献标识码!U!!!文章编号!’-/(&*)%%"-’’/#’0&)--.&’/D!引言由于接触式微开关的功耗低&插入损耗小&隔离度高&线性度好!并且可以和其他电子器件集成!因此正日益成为人们研究的热点,接触式微开关是一种利用触头进行直接金属接触的三端口器件!W6&TG;C>F等人’)(以及郭方敏等人’-(都对这种结构进行了报道,接触电阻是接触式微开关的重要参数!它直接影响到微开关的工作性能以及可靠性,因此!建立微开关的接触电阻模型十分必要,人们已经对大尺寸器件的接触电阻进行了研究’(!*(,这些研究对于微开关中接触电阻模型的建立具有一定的指导意义!同时!WJW"器件自身的特点又使得这一问题具有一定的特殊性,W6TG;&C>F’)(等人曾建立了一个微开关的接触电阻模型!可是由于忽略了表面粘连效应!因此在低接触力情况下与实验存在着偏差,其实!WJW"器件所产生的作用力一般为几&$到几百&$!在这一接触力范围内!金属微触点的表面力效应变得非常重要’/!0(,因此!本文引入粘连效应!建立了一个新的微开关接触电阻模型,结果表明!这一模型更加准确!弥补了W6TG;C>F’)(等人建立的模型与实验的偏差,+!微开关结构微开关结构如图)所示,衬底上从左到右依次分布着三个电极!分别为漏极"BF657#&栅极"E64>#与源极""9GF:>#,梁的固定端与源极相连!梁的自由端下表面具有一只触头!在栅极与梁之间施加一定的工作电压之后!悬臂梁受到静电吸引发生弯曲!进而触头与漏极接触!使得源极与漏极导通,触头与电极所用的材料通常为金,图)!微开关示意图D5L,)!":8>;645:9A6;5:F92=54:8’)(从触头表面的"JW成像"图-#中可以看到在接触面上存在着不规则的波状起伏,当接触发生时!只有有限的微观凸起"称之为)微丘*#发生了接触!形成有限数目的接触斑点!电流经过接触斑点时发生收缩!产生附加的电阻!称之为收缩电阻,接触电阻一般包括收缩电阻与膜电阻两个部分,当微开关运行数百个周期后!由于表面膜破裂!收缩电阻起主要作用!因此这里忽略膜电阻的作用,半!导!体!学!报第-0卷图-!微开关触头的"JW成像D5L,-!"JW;5:F9LF6?89A6:9746:4HG;?5748>;5&:F92=54:8!)"实验证明这是可行的!)",T!模型图-所示触头表面的"JW微成像表明#微丘一般具有/’#-’’7;的顶端半径#且只有少量的微丘将会参与接触,由于漏电极表面远比触头表面平坦!)"#因此#将触头表面的微丘简化为一系列曲率相同$高度不同的球状凸起%而将漏电极表面简化为平面,对电接触的研究过程可以分为以下两个步骤&’)(计算出在一定的接触压力下接触斑点的大小%’-(由接触斑点的情况计算接触电阻的大小,T,D!接触斑点尺寸只要知道了每个微丘上的接触力(%$形变量:%以及接触斑点半径/%之间的关系#就可以求得总的接触力(与接触斑点尺寸的关系,这里#粘连效应不可忽视,固体与固体表面之间的粘连过程是一个复杂的化学$物理过程,引起粘连效应的物理机制主要是界面分子间的范德华作用力#如取向力$诱导力$色散力等,引起粘连效应的化学机制主要是各种化学键作用#如离子键$共价键$金属键等,单位面积表面能是衡量粘连效应的一个重要参数,假设将单位面积对称粘连界面分开所需做的功为-*#则分别有表面能*属于两个新形成的自由表面,假设接触材料的杨氏模量与泊松系数分别为N)$N-$1)$1-#考虑到粘连效应后#每个微丘上接触力(%$形变量:%以及接触斑点半径/%之间的关系可以表示为!%"(%W*N^/(%)(AY*’*N^/((%’)(:%W/-%)AY-’*/%)(N^’-(其中!A为微丘曲率半径%N^W))’))N)X))N-(%*是单位面积表面能...