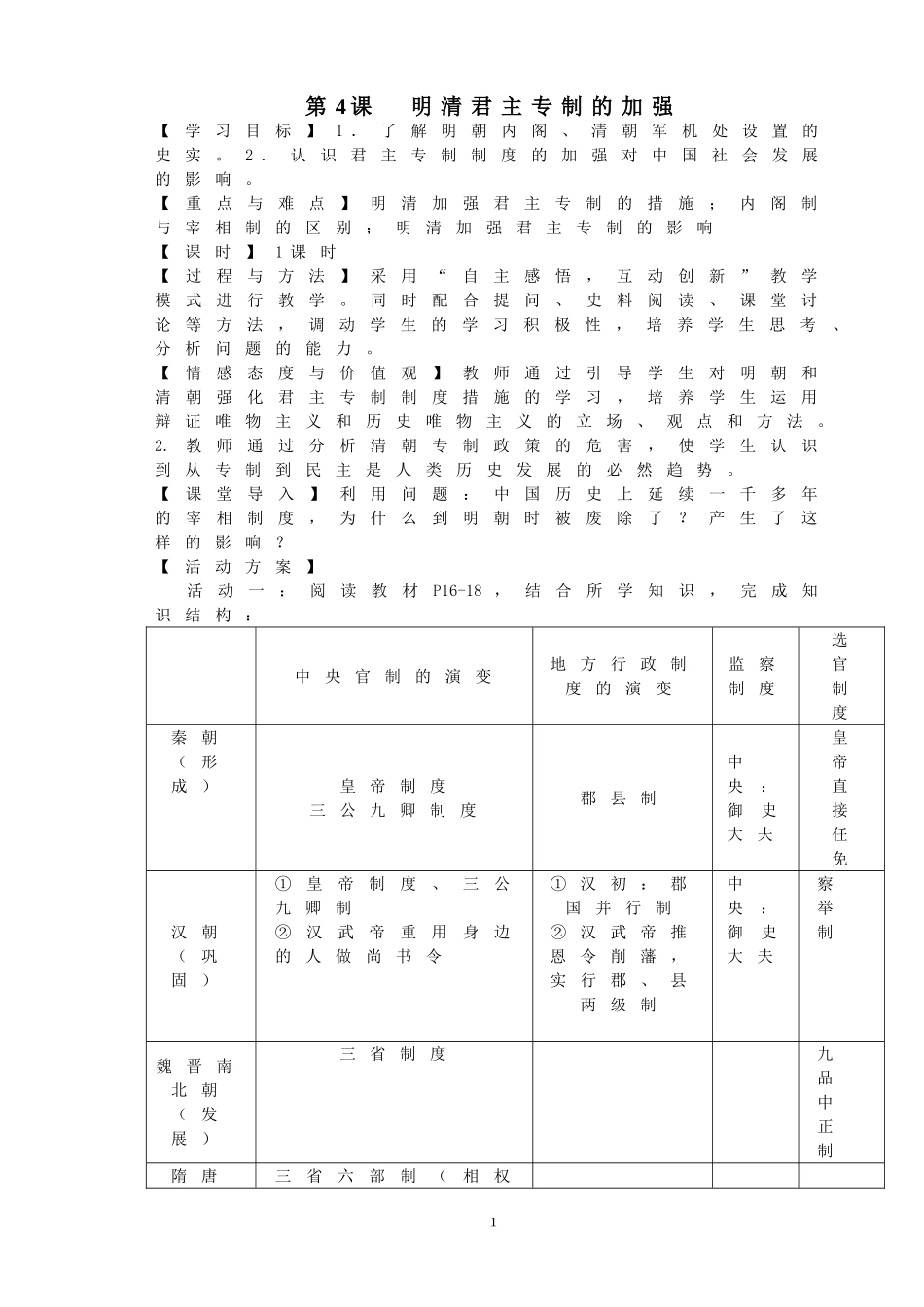

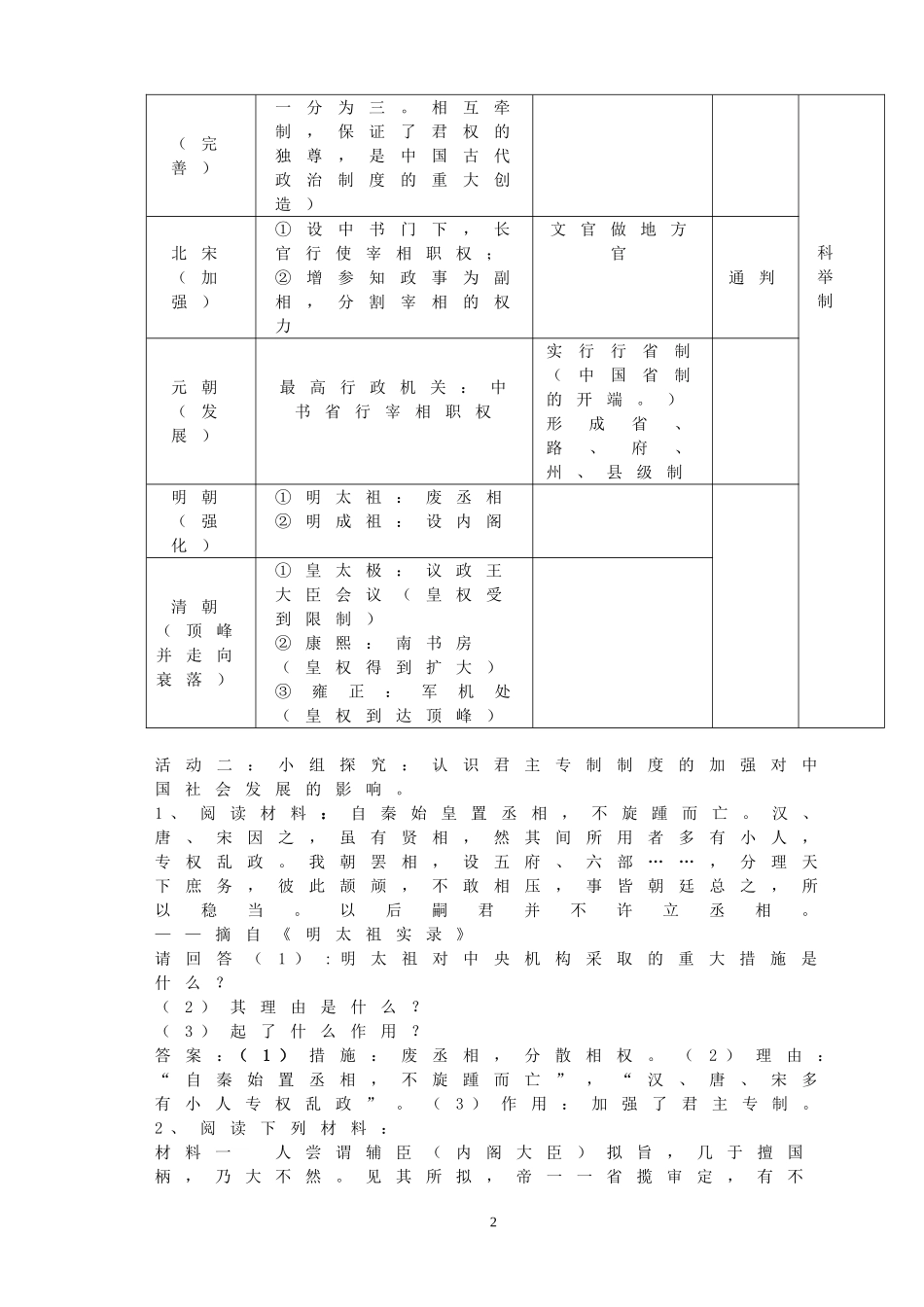

第4课明清君主专制的加强【学习目标】1.了解明朝内阁、清朝军机处设置的史实。2.认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。【重点与难点】明清加强君主专制的措施;内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响【课时】1课时【过程与方法】采用“自主感悟,互动创新”教学模式进行教学。同时配合提问、史料阅读、课堂讨论等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。【情感态度与价值观】教师通过引导学生对明朝和清朝强化君主专制制度措施的学习,培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法。2.教师通过分析清朝专制政策的危害,使学生认识到从专制到民主是人类历史发展的必然趋势。【课堂导入】利用问题:中国历史上延续一千多年的宰相制度,为什么到明朝时被废除了?产生了这样的影响?【活动方案】活动一:阅读教材P16-18,结合所学知识,完成知识结构:中央官制的演变地方行政制度的演变监察制度选官制度秦朝(形成)皇帝制度三公九卿制度郡县制中央:御史大夫皇帝直接任免汉朝(巩固)①皇帝制度、三公九卿制②汉武帝重用身边的人做尚书令①汉初:郡国并行制②汉武帝推恩令削藩,实行郡、县两级制中央:御史大夫察举制魏晋南北朝(发展)三省制度九品中正制隋唐三省六部制(相权1(完善)一分为三。相互牵制,保证了君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造)科举制北宋(加强)①设中书门下,长官行使宰相职权;②增参知政事为副相,分割宰相的权力文官做地方官通判元朝(发展)最高行政机关:中书省行宰相职权实行行省制(中国省制的开端。)形成省、路、府、州、县级制明朝(强化)①明太祖:废丞相②明成祖:设内阁清朝(顶峰并走向衰落)①皇太极:议政王大臣会议(皇权受到限制)②康熙:南书房(皇权得到扩大)③雍正:军机处(皇权到达顶峰)活动二:小组探究:认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。1、阅读材料:自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后嗣君并不许立丞相。——摘自《明太祖实录》请回答(1):明太祖对中央机构采取的重大措施是什么?(2)其理由是什么?(3)起了什么作用?答案:(1)措施:废丞相,分散相权。(2)理由:“自秦始置丞相,不旋踵而亡”,“汉、唐、宋多有小人专权乱政”。(3)作用:加强了君主专制。2、阅读下列材料:材料一人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定,有不2留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,谯让(责问)随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。——摘自《皇明大政记》材料二入阁办事者,职在批答,尤开府之书记也。其事既轻,而批答之意,又必自内授之而后拟之,可谓有其实乎!吾以谓有宰相之识者,今之宫奴(宦官)也。——《明夷待访录》(1)材料一中“人”认为明朝实际上行使相权的机构是什么?据材料一,说明其大臣的职权和地位。为什么行使这一职权的“无不惴惴惧者”?(2)材料二与材料一相比,阁臣权力发生了什么重大变化?造成这一现象的根本原因是什么?答案:(1)机构:内阁。内阁大臣协助皇帝草拟政令,表面上官位相当于宰相,实际上完全依照皇帝的旨意行事。阁臣拟旨,皇帝亲自批改,惟恐不符帝意。(2)变化:阁臣的职责由拟旨改为批答,宦官权力居于内阁之上。根源:皇权专制。【本课小结】在夏商周时期,实行的是以王位世袭制、分封制、宗法制相结合的政治制度。到了秦朝,正式确立了专制主义的中央集权制度,在两汉时期是得到了巩固,隋唐时期得到了完善,北宋不断的加强,到元朝得到了发展,明清时期更是达到了顶峰。在这发展过程中,首先是在不断的改革中央的行政机构,特别是削弱宰相的权利,加强皇帝对中央的控制;其次是不断的改革地方的行政机构,加强中央对地方,特别是对边疆地区的严密管辖。【反馈作业】见世纪金榜第4课【课后反思】3