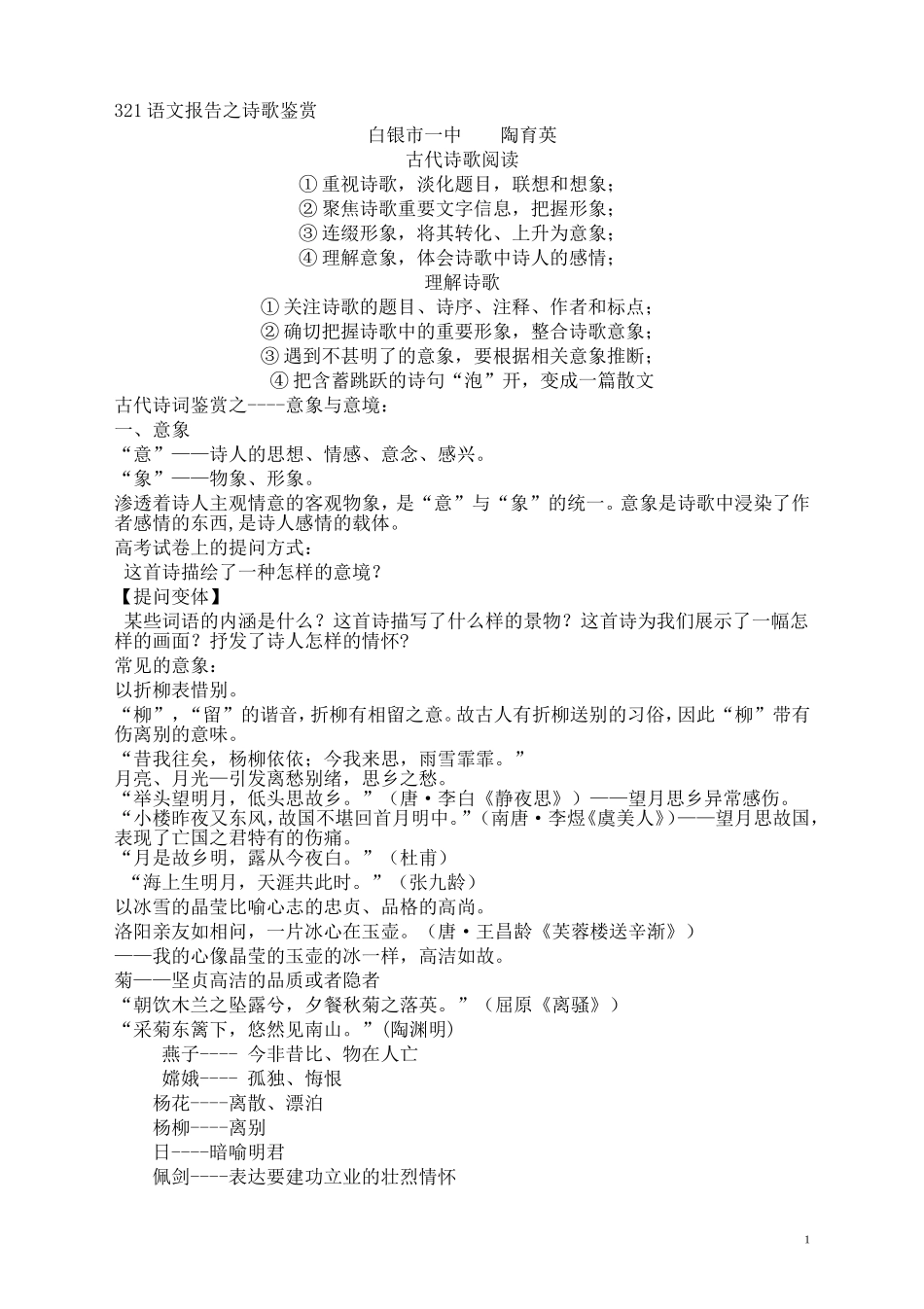

321语文报告之诗歌鉴赏白银市一中陶育英古代诗歌阅读①重视诗歌,淡化题目,联想和想象;②聚焦诗歌重要文字信息,把握形象;③连缀形象,将其转化、上升为意象;④理解意象,体会诗歌中诗人的感情;理解诗歌①关注诗歌的题目、诗序、注释、作者和标点;②确切把握诗歌中的重要形象,整合诗歌意象;③遇到不甚明了的意象,要根据相关意象推断;④把含蓄跳跃的诗句“泡”开,变成一篇散文古代诗词鉴赏之----意象与意境:一、意象“意”——诗人的思想、情感、意念、感兴。“象”——物象、形象。渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人感情的载体。高考试卷上的提问方式:这首诗描绘了一种怎样的意境?【提问变体】某些词语的内涵是什么?这首诗描写了什么样的景物?这首诗为我们展示了一幅怎样的画面?抒发了诗人怎样的情怀?常见的意象:以折柳表惜别。“柳”,“留”的谐音,折柳有相留之意。故古人有折柳送别的习俗,因此“柳”带有伤离别的意味。“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”月亮、月光—引发离愁别绪,思乡之愁。“举头望明月,低头思故乡。”(唐·李白《静夜思》)——望月思乡异常感伤。“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”(南唐·李煜《虞美人》)——望月思故国,表现了亡国之君特有的伤痛。“月是故乡明,露从今夜白。”(杜甫)“海上生明月,天涯共此时。”(张九龄)以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。(唐·王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)——我的心像晶莹的玉壶的冰一样,高洁如故。菊——坚贞高洁的品质或者隐者“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”(屈原《离骚》)“采菊东篱下,悠然见南山。”(陶渊明)燕子----今非昔比、物在人亡嫦娥----孤独、悔恨杨花----离散、漂泊杨柳----离别日----暗喻明君佩剑----表达要建功立业的壮烈情怀1流水----暗示年华或时光易逝。长亭----离别南浦、西楼—送别之地登楼、危栏----常有思乡怀远之意简答题目①聚焦形象,转化意象,不纠缠专业术语;②连缀意象,理解感情,连缀起答案要点。举一个例子,唐代诗人韦应物的《滁州西涧》:独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。首句就有一个形象“幽草”。很多同学读诗时并不注意:“幽草”不就是涧边幽僻之处生长的草丛吗?但是,我们还需要想一想,诗人塑造这个诗歌形象寄托的感情是什么?“独怜”,怜,就是爱。诗人为什么只爱“幽草”?“上有黄鹂深树鸣”,黄鹂,羽毛那么漂亮,鸣叫那么悦耳,诗人却不爱它。当然是因为诗人身处社会底层,被人忽视,任人践踏,正因为与幽草同病相怜,所以才情有独钟。“春潮带雨晚来急”,写的是自然的春潮晚雨,但也预示着社会的动荡,民生的不安。什么感情?诗人既然关注到这一现象,当然有报效社会,拯救民生之心。可惜他没有机会。诗人只是在“野渡”——荒野的渡口;“无人”——没人理会他,没人需要他;“舟自横”——一条船孤零零横在那里。这里倾诉的是一种怀才不遇,满腹牢骚的感情。与周边格格不入的横舟,是寄托诗人情感的意象;无人野渡,是横舟的处境;春潮晚雨,是大的社会背景。再看一个例子,唐代诗人白居易的《暮江吟》:一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。这首诗约作于唐长庆二年(822)。当时朝政昏暗,党争激烈,诗人尝尽做朝官的滋味,自求外任。这年七月白居易由中书舍人出任杭州刺史,经襄阳、汉口,于十月一日到杭州,这首诗作于赴杭的江行途中。了解了诗歌创作的背景,更便于我们把握诗人的感情,诗歌读起来也更有意味。“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”,忧喜杂陈,既有庙堂之忧思和余悸,又有远离的欣幸与轻松。“九月初三夜”新升的一弯新月,为什么格外让诗人喜爱呢?可以想象,这之前的“八月十五夜”的满月,没有这般清新与真切吧?诗人得以从朝堂党争的漩涡中脱身,那种轻松愉快的心情,通过遍野露珠、一弯弓月传达了出来。怎么读懂诗歌?用谢冕先生的话说,首先要“泡”。古代诗歌高度凝练,句式跌2宕,意象错落,情感...