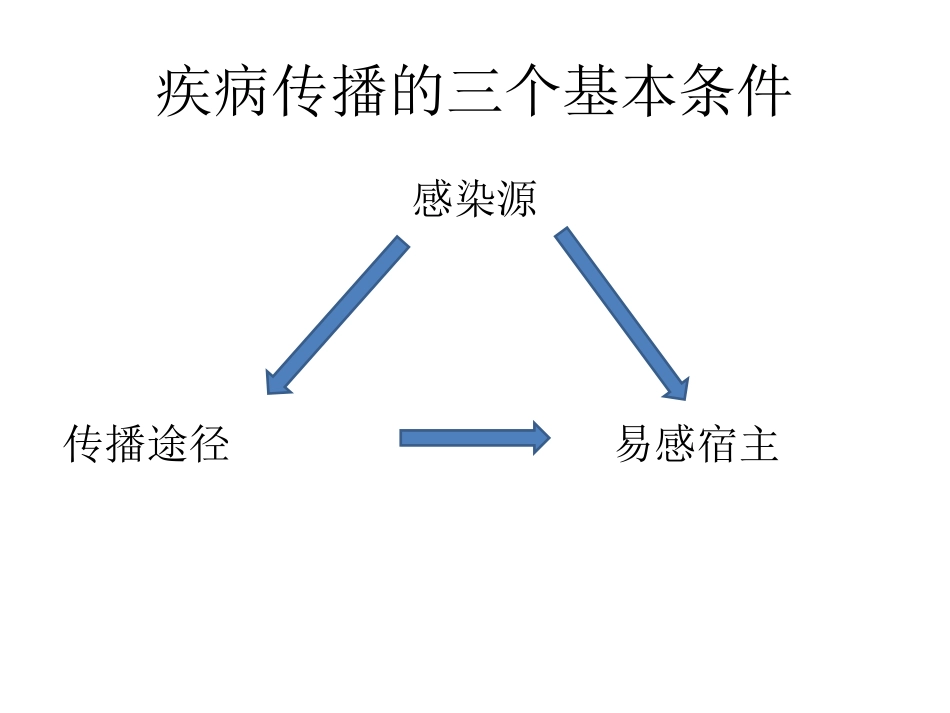

感染病人的消毒隔离概述•感染:是指由病原微生物,如:细菌、病毒、真菌、衣原体、力克氏体、螺旋体和寄生虫(原虫、蠕虫)感染人体后产生的有传染性、在一定条件下可造成流行性疾病。具有:传染性、流行性、反复性、突发性的疾病特点。疾病传播的三个基本条件感染源传播途径易感宿主感染源•指体内有病原体生长,繁殖,并能排除病原体的人和动物。•包括传染病病人,隐性感染者,病原携带者和受感染的动物.传播途径•指病原体从传染源体内排除后借助某些传播因素侵入新的易感者机体前,在外界环境中停留和转移所经历的全过程.易感宿主•对某种疾病或传染病缺乏免疫力的人群.预防和控制医院感染必须切实做到:•控制传染源-------及时实施隔离技术.•切断传播途径-------采用消毒方法和标准预防.•保护易感宿主-------疫苗接种及其他措施消毒•是指用物理和化学的方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化的处理。•重要性:是切断传播途径的重要措施隔离•是指将病人或病原携带者妥善的安排在指定的隔离单位,暂时与人群隔离积极进行治疗、护理,并对具有传染性的分泌物、排泄物、用具等进行必要的消毒处理,防止病原体向外扩散的医疗措施。•重要性:是控制传染病流行和预防医院感染的重要措施。处理措施•对就诊患者做到早诊断、早报告、早隔离、早治疗。一旦确诊及时隔离,无条件收治的病区或医院应转入感染疾病科或传染病专科医院隔离治疗。对甲类传染病患者和病原携带者,乙类传染病中非典、肺炭疽及人感染高致病性禽流感患者必须用专车转至国家指定医院隔离治疗。、一、控制传染源•患者•传染源病原携带者•受感染的动物•预防病原体扩散。•对患者或病原体携带者在传染期间进行隔离与治疗。•建立严格的探视制度,原则上不设陪护。•病情需要时,陪护人员应做好防护。二、切断传播途径•隔离:又称隔离预防,是指采用各种方法、技术,防止感染因子从患者及携带者传播给他人的一种措施。••区域隔离:是指将感染源(患者或病原携带者)安置在指定地点或特殊环境中,与普通患者分开,并及时消毒安置病人的环境,以患者疾病传播和不同病种之间的交叉感染。隔离标识隔离基本原则•遵循”标准预防”的原则•掌握常见感染病的传播途径、隔离方式和防护技术和操作规程,确保隔离措施有效。隔离技术•隔离技术:是指为达到隔离预防目的而采取的一系列操作和措施。•标准预防针对医院所有患者、医务人员和进入医院人员所采取的一种预防措施。•即是将患者的血液、体液、分泌物、汗液以外的排泄物、患者的黏膜及非完整皮肤视为感染性物质,需采取相应的隔离与防护措施。•强调的是:医务人员防护患者标准预防的主要措施•1、手卫生(包括:洗手、手消毒)•2、戴手套•3、正确使用口罩、防护眼镜及面屏•4、适时穿隔离衣/防护服、鞋套•5、污染的医疗用品或物品的处理•6、物表、环境、衣物与餐具的消毒•定期清洁普通病区的环境、物表,如:床栏、床头桌、椅、门把手等区或,若有污染随时消毒。••在处理和运输血液、体液、分泌物、排泄物污染的衣被时,应做好个人防护,避免污染扩散。•复用性餐饮具应在清洗、消毒后使用,隔离患者尽可能使用一次性餐饮具。•新增的标准预防隔离技术•遵守安全注射注,意咳嗽礼仪,防止椎管内穿刺部位的感染。•常见的传播方式•直接接触:易感者与感染源•接触传播间接接触:易感者与患者的污染物••飞沫传播近距离(1m以内)空气传播空气中飞沫颗粒或尘埃虫媒传播蝇、蚊、蟑螂媒介传播被微生物污染的物品,如:水、血液、体液、药品、仪器设备等。接触隔离基本措施•在标准预防的基础上,采用接触传播的隔离与预防。•患者的隔离•限制患者的活动范围。•应减少患者转运,当需要转运时应采取有效措施,减少对其他患者.医务人员和环境表面的污染,工作人员要有相应的防护。•工作人员的防护•工作人员进入隔离区域,正确使用防护用品,严格执行防护用品的穿脱程序,手上有伤口应戴双层手套。•做好标准预防和手卫生。•隔离要求•床位放置蓝色床卡。•隔离于单间,同种病原体感染的患者可同置一室,患者相隔大于1.1米以上。•所有仪器设备用后应清...