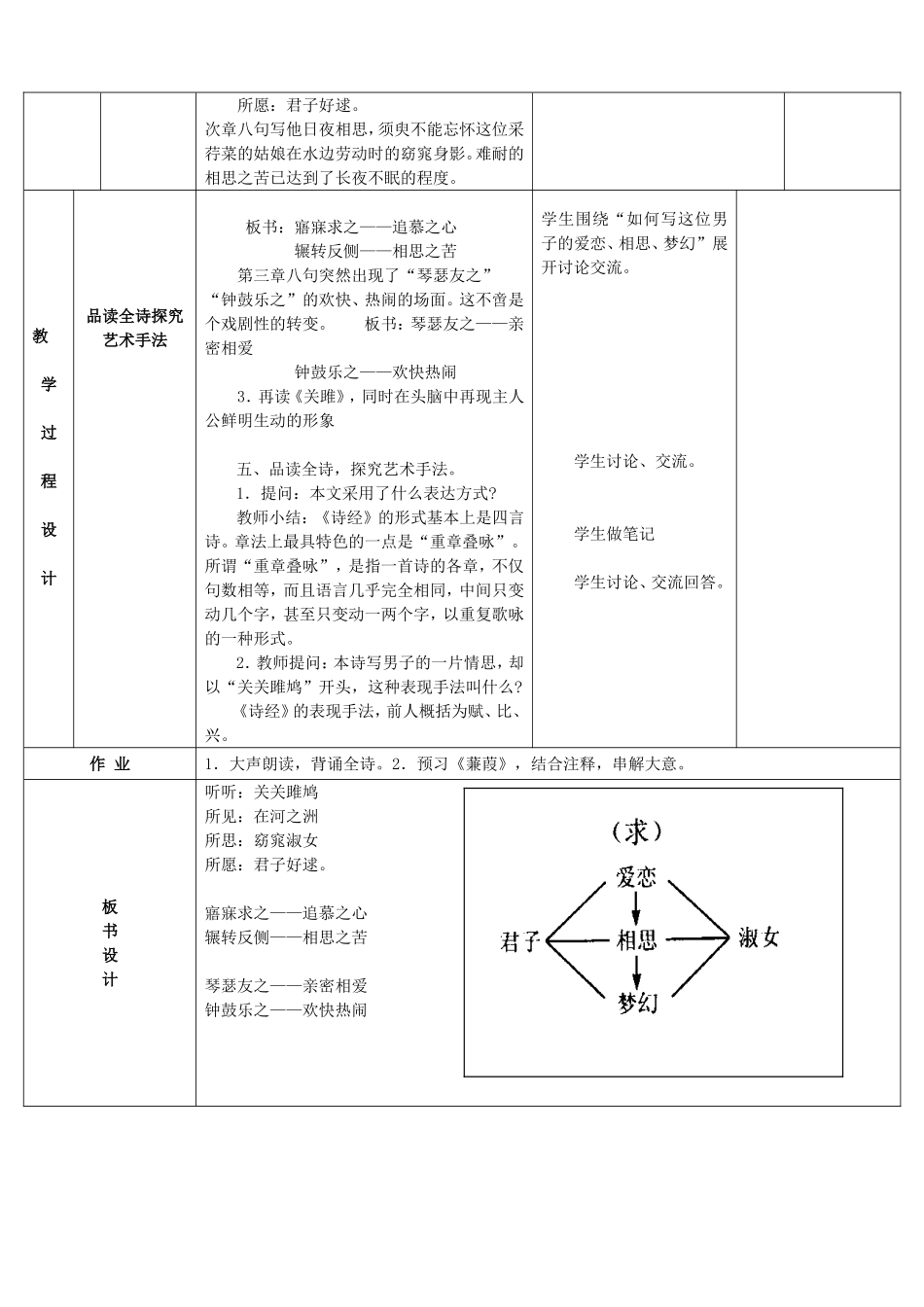

亳州十二中学教学课题《诗经两首》(第一课时)授课者课时安排两课时班级九(3、5)三维目标知识目标1.了解《诗经》的基本知识及其在中国文学史上的地位。2.把握《诗经》赋比兴的艺术表现手法和章法的节奏特点。3.反复朗读,直至成诵。能力目标1.在熟读成诵的基础上,培养学生形象思维能力。2.深入理解这两首诗,提高学生诗歌鉴赏的能力。情感目标正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往教学重点1.创造性地运用朗读手段分析抒情主人公的形象。2.学习两首诗赋比兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。教学难点1.体会两首诗大量运用重章叠句的表达方式。2.品析语言,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美。教学方法诵读法、质疑法、讨论法、练习法、合作探究教学步骤教师活动学生活动调整与思考教学过程设计导入资料交流朗读整体感知思读全诗把握文意一、导语设计《诗经》在古代一直被选作各类学校的教材,甚至连东汉大字者郑玄家的婢女都熟读《诗经》,日常生活中能以《诗》相对。今天我们学习冠于三百篇之首的《关雎》。二、教师引导学生展示资料。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,本来只称《诗》,后来被儒家奉为经典,改称《诗经》。收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,也称“诗三百”,这些诗歌分为风”“雅”“颂”三个部分。三、朗读全诗,整体感知1.教师强调重点字词:睢鸠(jūjiū)一种水鸟。窈窕(yǎotiǎo):文静美好的样子。逑(qiú):配偶。荇菜(xīng):一种可食的水草。寤寐(wùmèi):这里指日日夜夜。寤,醒时。寐,睡时。芼(mào):挑选。2.学生自由朗读课文3.教师范读,为感悟理解课文创设氛围。四、思读全诗,把握文意1.教师提问:这首诗讲了一个什么故事,请同学们用自己的语言来描述2.教师提问:既然大家都认为它是爱情诗,那么它是如何抒发相思之情的?请具体分析板书:听听:关关雎鸠所见:在河之洲极有层次,语约义丰所思:窈窕淑女听记学生展示资料交流、记录学生自由朗读课文积累字词学生听教师诵读,和自己的诵读比较。学生结合注释,译读全诗。学生齐读学生探究交流:所愿:君子好逑。次章八句写他日夜相思,须臾不能忘怀这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影。难耐的相思之苦已达到了长夜不眠的程度。教学过程设计品读全诗探究艺术手法板书:寤寐求之——追慕之心辗转反侧——相思之苦第三章八句突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。这不啻是个戏剧性的转变。板书:琴瑟友之——亲密相爱钟鼓乐之——欢快热闹3.再读《关雎》,同时在头脑中再现主人公鲜明生动的形象五、品读全诗,探究艺术手法。1.提问:本文采用了什么表达方式?教师小结:《诗经》的形式基本上是四言诗。章法上最具特色的一点是“重章叠咏”。所谓“重章叠咏”,是指一首诗的各章,不仅句数相等,而且语言几乎完全相同,中间只变动几个字,甚至只变动一两个字,以重复歌咏的一种形式。2.教师提问:本诗写男子的一片情思,却以“关关雎鸠”开头,这种表现手法叫什么?《诗经》的表现手法,前人概括为赋、比、兴。学生围绕“如何写这位男子的爱恋、相思、梦幻”展开讨论交流。学生讨论、交流。学生做笔记学生讨论、交流回答。作业1.大声朗读,背诵全诗。2.预习《蒹葭》,结合注释,串解大意。板书设计听听:关关雎鸠所见:在河之洲所思:窈窕淑女所愿:君子好逑。寤寐求之——追慕之心辗转反侧——相思之苦琴瑟友之——亲密相爱钟鼓乐之——欢快热闹教学反思亳州十二中学教学案(第二课时)教学步骤教师活动学生活动调整与思考教学过程设计导入朗读全诗整体感知一、导语设计同学们,有人会唱《在水一方》这首歌吗?它是早些年一首电视连续剧的插曲,根据《蒹葭》改编而成,可见诗经对后世文学创作有很大影响。今天我们一起学习《蒹葭》。二、朗读全诗,整体感知1.让学生自由朗读课文。2.教师播放示范朗读磁带或配乐朗读课文。教师提醒学生注意把握感情分寸,读出凄迷之景,惆帐之情。学生诵读时教师可检查字词掌握情况。4.放录音,学生复听一次,纠正自己朗读中的错误。5.学生结合注释,译读全诗。三、美读全诗,重在鉴赏1...