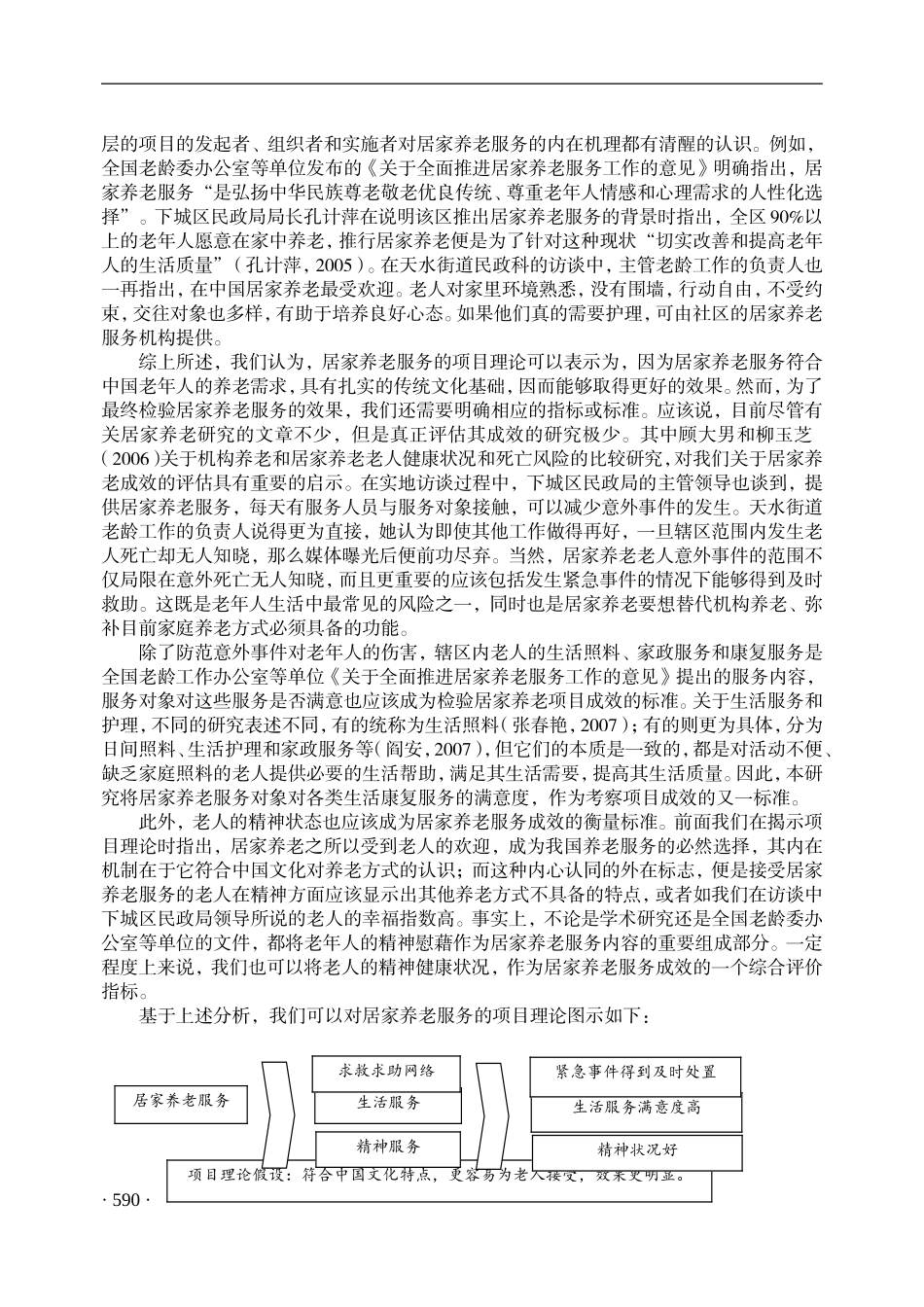

居家养老服务项目理论评估——以杭州市下城区天水街道为例浙江工业大学政治与公共管理学院方巍随着人口老龄化日益突出,养老问题成为国际社会普遍关注的课题。作为应对这一现象的对策,居家养老引起国内外社会福利界的重视。1992年,联合国通过《老龄问题宣言》,提出要“以社区为单位,让老人尽可能长期在家里居住”(参见熊必俊,1999)。2008年1月,全国老龄委会同民政部、劳动保障部和卫生部等十家单位,要求在全国范围内全面推进居家养老服务,并将其视为破解我国日趋尖锐的养老服务难题,提高老年人生命生活质量的重要措施(全国老龄委办公室,2008)。那么,推行居家养老服务的依据何在?相对于传统的机构养老和家庭养老,居家养老在增进老人的福利方面有哪些优点?其内在机理是什么?为此,本文将通过对杭州市下城区天水街道的个案研究,试图揭示居家养老服务的项目理论或内在过程机制,从而为推广这些服务并提高服务水平奠定基础。一、居家养老服务项目理论分析项目理论是关于项目如何产生预期效果的说明(Fitz-Gibbon&Morris,1996)。换句话说,项目理论便是社会项目的内在假设;它告诉我们,在项目执行过程中应该采取哪些措施,这些措施相应的结果是什么,什么是项目的下一步骤,可以预期的反应是什么,接着又会发生什么,等等(参见Birckmayer&Weiss,2000)。与此相对应,项目理论评估便是以项目理论的揭示和论证为宗旨的研究。它突破了传统评估研究只注意项目投入和产出始末两极着力于揭示项目运行内在机制的“黑箱”,有助于加深对项目成败机理的认识,因而受到国外评估研究界的高度重视,得到愈益广泛的运用。正因如此,我们认为,居家养老服务实施项目理论评估有助于加深对这一举措的内在规律认识,提高居家养老项目的服务和管理水平,对于满足我国老人的社会需要,提高生命生活质量有着十分重要的意义。那么,什么是居家养老服务的项目理论呢?通常,我们可以从理论研究文章、项目相关者和评估研究人员等几个方面来揭示项目理论。回顾有关居家养老研究的理论文章,我们发现有关研究人员对居家养老服务项目依据的认识还是相当一致的。从外在条件上来说居家养老服务是我国改革过程中传统单位养老渠道弱化、社会流动和居住方式变化导致非正式社会支持网络减弱情形下应对人口老龄化问题的一种选择(王金元,2008)。从内在条件上来说,居家养老服务又是老年人追求生活质量意识增加、老年人生活保障条件改善、老龄工作特别是社区工作水平提高和老龄事业发展的结果(姚远,2008)。但是,从项目本身的内在依据上来看,它并非特定社会经济发展情形下的一种权宜之计,而是有着深厚的文化基础、符合中国国情的一种必然选择。大量研究指出,中华民族文化决定了老年人重视家庭联系,人际交往模式具有血缘特点(姚远,2008);居家养老符合中国的传统道德观念(王刚义和赵晶磊,2008),可以让老人仍然生活在他们熟悉眷恋的生活环境中,不割裂他们的社会网络(龚静怡,2004);它有利于老年人的身心健康(李放和张毅,2006),确保他们安度晚年(王锦成,2000)。通常,项目理论提炼是对业已实施服务进行项目理论评估的一大难题,因为项目相关人员事先并不一定有意识地确立其项目理论。然而,居家养老服务的情形却有不同,不但上述理论研究对于居家养老服务的成功机制有着较为一致的认识;而且上至中央、下至基·589·层的项目的发起者、组织者和实施者对居家养老服务的内在机理都有清醒的认识。例如,全国老龄委办公室等单位发布的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》明确指出,居家养老服务“是弘扬中华民族尊老敬老优良传统、尊重老年人情感和心理需求的人性化选择”。下城区民政局局长孔计萍在说明该区推出居家养老服务的背景时指出,全区90%以上的老年人愿意在家中养老,推行居家养老便是为了针对这种现状“切实改善和提高老年人的生活质量”(孔计萍,2005)。在天水街道民政科的访谈中,主管老龄工作的负责人也一再指出,在中国居家养老最受欢迎。老人对家里环境熟悉,没有围墙,行动自由,不受约束,交往对象也多样,有助于培养良好心态。如果他们真的需要护理,...