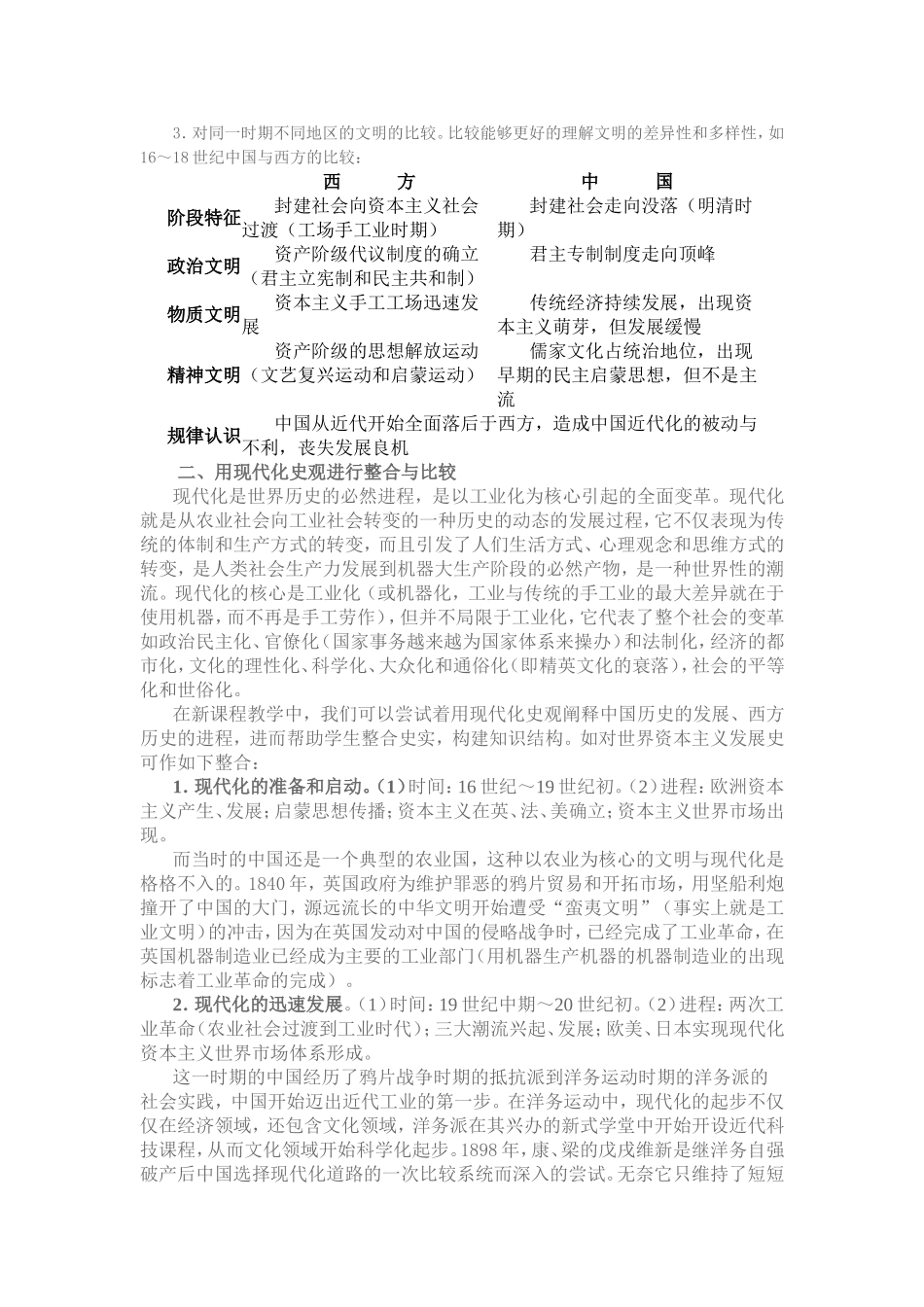

例说新史观在新课程教学中的运用——复习教学的历史知识整合与比较尝试刘文义对于习惯了用五种社会形态理论和革命史观来教授历史的老师来说,新课程教科书及课程实施无疑是一个挑战。在新课程教学中,我也遇到了不适应的情况如基于新课程教材知识不连贯、没有清晰的时空线索、教学内容不好处理、学生不容易理解的实际,基于自身专业学习与历史教学的经历,在新课程教学尤其是在高考复习时,往往热衷于对比新旧课程在知识选取上的差异,并花费大量的时间给学生补充知识,分析社会形态的变化和社会转型的表现,期望学生形成较系统的以时间、国别为顺序的通史体系。这样做不仅增加了学生的负担,也违背了《高中历史课程标准》和《考试大纲》的要求。通观《高中历史课程标准》,可以发现其突出体现了三种史观——文明史观、现代化史观和全球史观,这与大纲版教科书以五种社会形态的更替和革命史观的编排理念有很大的区别。而且,从近几年高考历史试题来看,对这几种新史观的考查不仅屡屡出现,并逐步成为考查的重点。因此,对新史观的把握,既是我们新课程教学的前提,也是备战高考的基础。笔者认为,一线历史老师应当从史学观念上去把握新课程内容的变动,在教学过程中尤其是在高三历史复习中要用新史观来整合历史知识,追问所教所学历史的价值,提高学生的综合能力。一、用文明史观进行整合与比较文明史观认为,人类历史从本质上说就是人类文明的发展史,人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、政治文明和精神文明三部分组成,纵向的表现为农业文明和工业文明。文明史观还认为在短时段内发生的事情并不足以说明人类发展的趋势,必须以更广阔的视野,突破国别史、朝代史的界限,才能更好地把握事物的本质。《高中历史课程标准》以政治文明、经济文明、文化文明来构建必修模块体系对这三个模块的理解,不能停留在过去的政治史、经济史和文化史的划分,而应当从文明史的角度去阐明和把握。也就是说,对三个必修模块的理解、把握,宏观上,从纵向把握人类从农业文明到工业文明的线索和规律,从横向把握物质文明政治文明、精神文明的演进线索和规律。政治文明的演进规律——从专制到民主从人治到法治;物质文明的演进规律——从农业文明到工业文明,从自然经济到市场经济再到经济全球化;精神文明的演进规律——从落后迷信到科学。具体可从以下方面进行整合:1.对同一地区不同时期文明进行纵向整合。如中国政治的发展历程可整合为:(1)夏、商、周早期政治制度——以血缘为纽带,最高权力集团尚未实现权力的集中。(2)秦至清专制主义中央集权——君权不断加强,相权不断削弱;中央控制地方,地方服从中央。(3)近代——君主立宪,民主共和。(4)新中国成立以来——社会主义民主政治,人民当家作主。(5)规律总结——从专制到民主,从人治到法治。2.对同一时期同一地区内部三种文明进行整合。以隋唐时期为例,可整合为:(1)隋唐时期的政治文明——①隋唐三省六部制;②唐太宗和贞观之治出现。(2)隋唐时期的经济——①唐代农业的发展、曲辕犁、筒车;②唐代商业和城市的发展。(3)隋唐时期的文化文明——①雕版印刷和火药应用;②文学和艺术的发展。3.对同一时期不同地区的文明的比较。比较能够更好的理解文明的差异性和多样性,如16~18世纪中国与西方的比较:西方中国阶段特征封建社会向资本主义社会过渡(工场手工业时期)封建社会走向没落(明清时期)政治文明资产阶级代议制度的确立(君主立宪制和民主共和制)君主专制制度走向顶峰物质文明资本主义手工工场迅速发展传统经济持续发展,出现资本主义萌芽,但发展缓慢精神文明资产阶级的思想解放运动(文艺复兴运动和启蒙运动)儒家文化占统治地位,出现早期的民主启蒙思想,但不是主流规律认识中国从近代开始全面落后于西方,造成中国近代化的被动与不利,丧失发展良机二、用现代化史观进行整合与比较现代化是世界历史的必然进程,是以工业化为核心引起的全面变革。现代化就是从农业社会向工业社会转变的一种历史的动态的发展过程,它不仅表现为传统的体制和生产方式的转变,而...