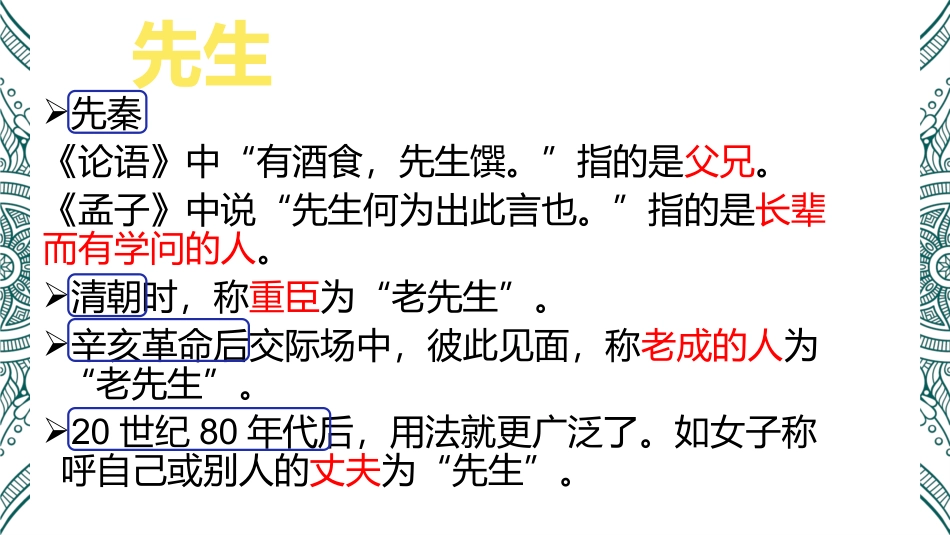

先秦《论语》中“有酒食,先生馔。”指的是父兄。《孟子》中说“先生何为出此言也。”指的是长辈而有学问的人。清朝时,称重臣为“老先生”。辛亥革命后交际场中,彼此见面,称老成的人为“老先生”。20世纪80年代后,用法就更广泛了。如女子称呼自己或别人的丈夫为“先生”。先生物质生活与习俗的变迁变长春市朝鲜族中学郑钟云1840年以前,在服饰、饮食、住房和习俗等方面,中国是怎样的呢?鸦片战争一、近代社会生活的变迁戊戌变法军阀混战新中国成立前夕——《茶馆》吃西餐穿西装住洋房开汽车中西合璧新旧并存带有半殖民地半封建社会的烙印特点近代社会风俗的变化推翻封建王朝建立民主共和国断发易服废止缠足VS你觉得这两种变化哪个更为容易?梅兰芳剪发留影社会上对没有辫子的人,“最好的是呆看,但大抵是冷笑,恶骂。……大则指为……‘汉奸’。”辛亥革命前辛亥革命后讥之为豚尾!(猪尾巴)生于积习的恋旧之情王淑芬:三爷,咱们的茶馆改了良,你的小辫儿也该剪了吧。李三:皇上没啦,总算大改良吧?可是改来改去,袁世凯还是要做皇上。袁世凯死后,天下大乱,今儿个打炮,明儿个关城,改良?哼!我还留着我的小辫儿,万一把皇上改回来呢?《茶馆》第二幕(军阀混战时期)旁白:老板娘王淑芬看伙计李三的辫子碍事,劝他剪了辫子。不信任•【材料】社会习尚的改革,当时称作“旧染污俗,悉行蠲juān除”。“旧染污俗”代表了历史沉积中丑陋的一面。但它们又为千百万人所接受,并在社会变迁的过程中变现为一种无意识的万股力量。因此,变政难,移风易俗更难。而革新政治与风习的改良紧密联系在一起的。南京临时政府成立后,办不了一系列革除“旧染污俗”的政令,推进社会风习的改良。以此同时,宋教仁、蔡元培等发起成立了社会改良会,发表了宣言及章程三十六条……就是用人道主义和科学知识去替代那些相沿成习的非人道的、迷信的陋俗。改良社会风习包括㈠禁缠足、禁鸦片、禁赌博。㈡改称谓。㈢废跪拜。㈣禁止贩卖人口。㈤倡女权。㈥易服饰。……20世纪初年,民主思想在中国勃兴,妇女才有从“香闺秀榻”中走出来的机会,才陶铸出秋瑾、何香凝这样站在时代前列的杰出女性。……1912年1月11日的《民立报》却传出了发自女界的另一种声音:“天下兴亡,匹妇有责”。一字之差却使人顿生换了人间之慨。——陈旭麓著《近代中国社会的新陈代谢》•根据材料并结合所学知识,思考近代以来影响人们的物质生活和习俗变迁的因素有哪些?因素:⑴西方侵略客观上带来了先进的思想和生产方式;⑵政治体制变革和政府政策推动;⑶民族资本主义经济发展;⑷先进的中国人主动吸收西方文明;⑸媒体的舆论宣传;……二、新中国社会生活新风尚家与国50年代2003年1978年★请结合教材预习及课前探究,自主总结你的家庭三代人成长历程中的物质生活(衣食住)与社会生活新风尚。•祖辈(50-70年代)•父辈(70-90年代)•子辈(21世纪至今)•祖辈:50-70年代,衣着朴素,食物简单,住房拥挤。勤俭节约、无私奉献是社会风尚的主流。•父辈:改革开放(1978年)后,衣食住行有了很大的改善,生活水平不断提高,开始追求时尚,休闲娱乐也不断增加。•子辈:21世纪以来,人们的物质生活极其丰富,休闲娱乐方式多样。注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚,也在逐步形成。★★结合自主探究和所学知识,任意提炼一辈人的物质生活(衣食住)和社会新风尚,分析不同时期物质生活与社会风尚变迁的原因。审题史论结合多角度思考团队合作合作探究探究指导:人民群众是历史的创造者