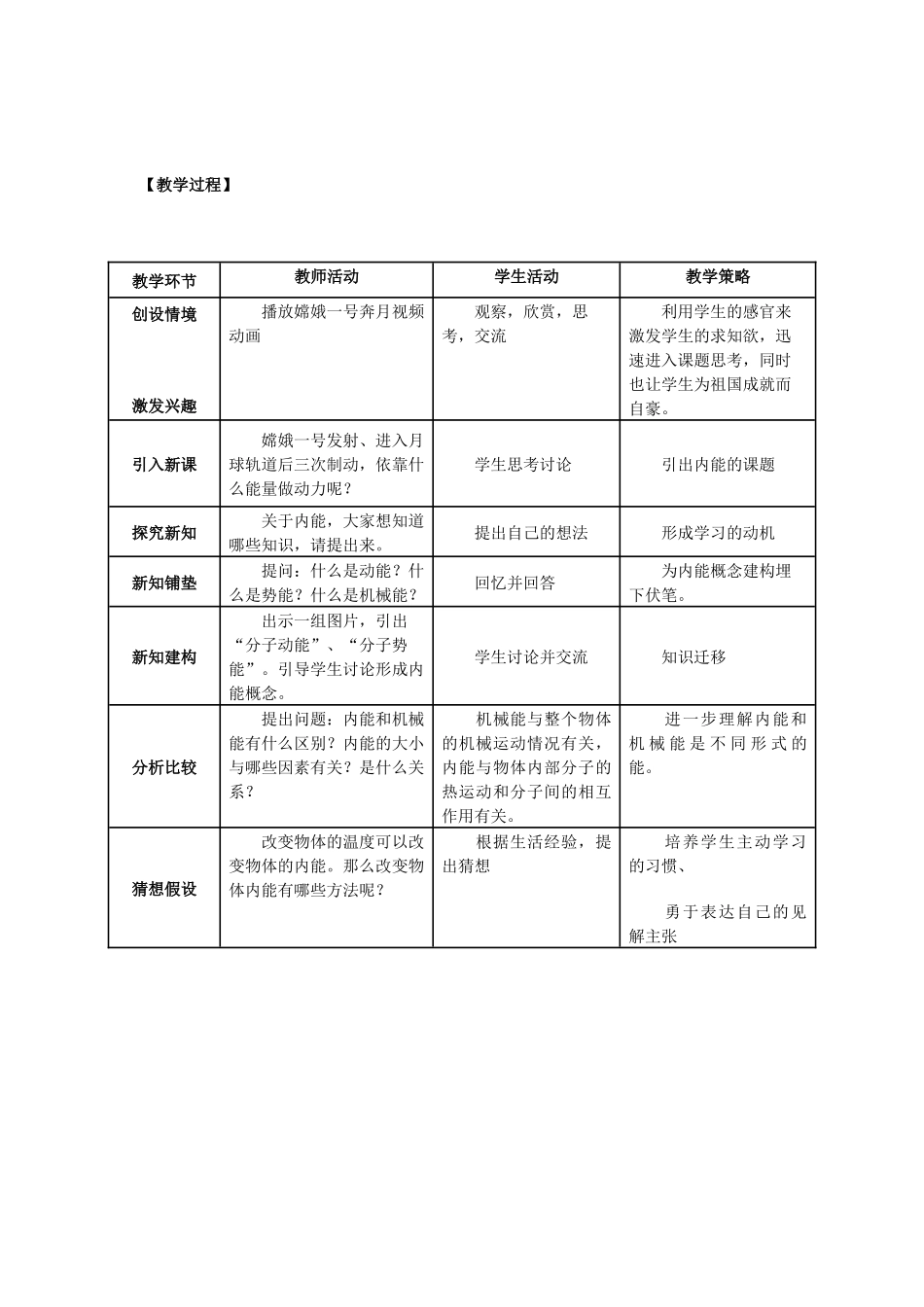

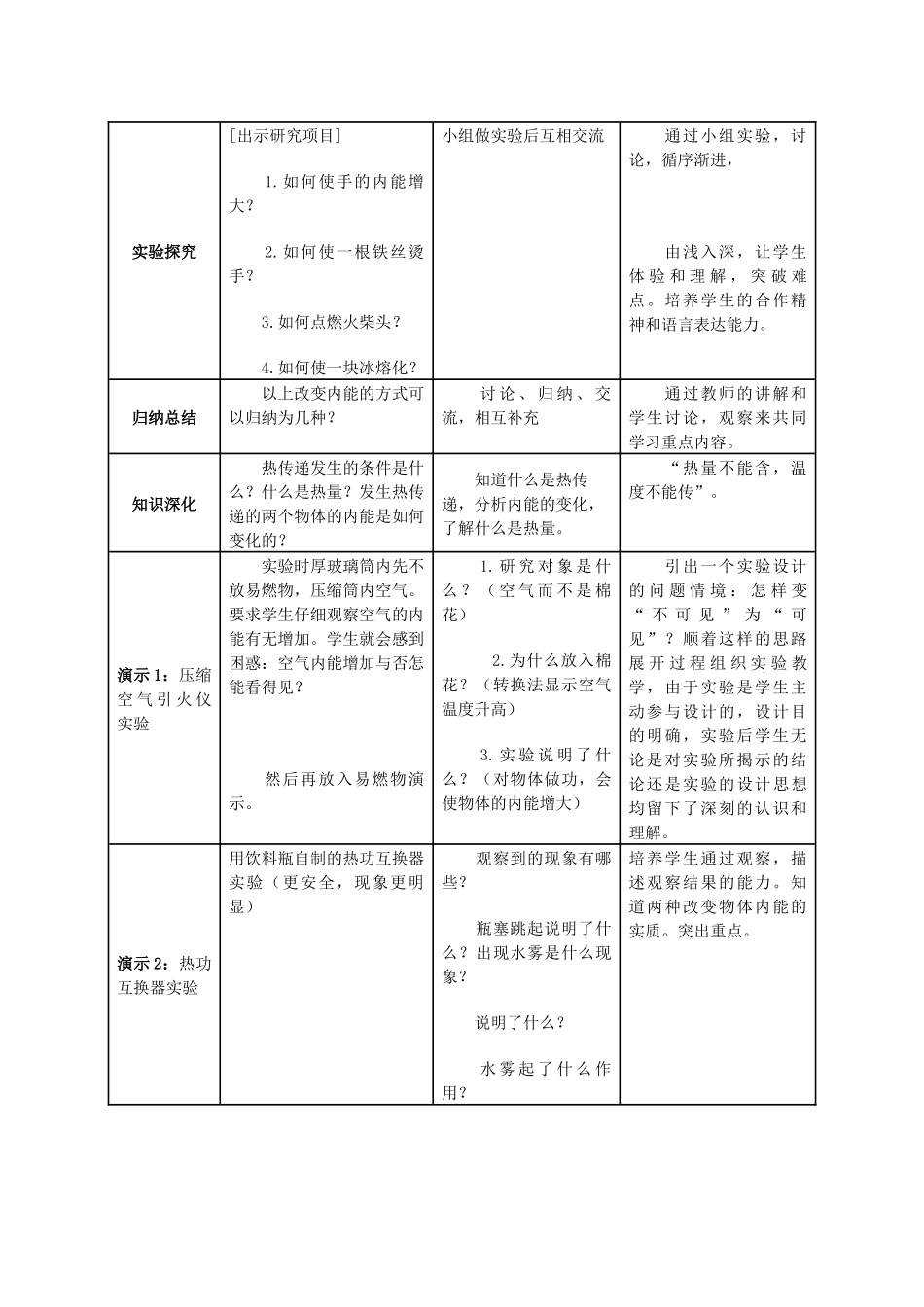

【教学过程】教学环节教师活动学生活动教学策略创设情境激发兴趣播放嫦娥一号奔月视频动画观察,欣赏,思考,交流利用学生的感官来激发学生的求知欲,迅速进入课题思考,同时也让学生为祖国成就而自豪。引入新课嫦娥一号发射、进入月球轨道后三次制动,依靠什么能量做动力呢?学生思考讨论引出内能的课题探究新知关于内能,大家想知道哪些知识,请提出来。提出自己的想法形成学习的动机新知铺垫提问:什么是动能?什么是势能?什么是机械能?回忆并回答为内能概念建构埋下伏笔。新知建构出示一组图片,引出“分子动能”、“分子势能”。引导学生讨论形成内能概念。学生讨论并交流知识迁移分析比较提出问题:内能和机械能有什么区别?内能的大小与哪些因素有关?是什么关系?机械能与整个物体的机械运动情况有关,内能与物体内部分子的热运动和分子间的相互作用有关。进一步理解内能和机械能是不同形式的能。猜想假设改变物体的温度可以改变物体的内能。那么改变物体内能有哪些方法呢?根据生活经验,提出猜想培养学生主动学习的习惯、勇于表达自己的见解主张实验探究[出示研究项目]1.如何使手的内能增大?2.如何使一根铁丝烫手?3.如何点燃火柴头?4.如何使一块冰熔化?小组做实验后互相交流通过小组实验,讨论,循序渐进,由浅入深,让学生体验和理解,突破难点。培养学生的合作精神和语言表达能力。归纳总结以上改变内能的方式可以归纳为几种?讨论、归纳、交流,相互补充通过教师的讲解和学生讨论,观察来共同学习重点内容。知识深化热传递发生的条件是什么?什么是热量?发生热传递的两个物体的内能是如何变化的?知道什么是热传递,分析内能的变化,了解什么是热量。“热量不能含,温度不能传”。演示1:压缩空气引火仪实验实验时厚玻璃筒内先不放易燃物,压缩筒内空气。要求学生仔细观察空气的内能有无增加。学生就会感到困惑:空气内能增加与否怎能看得见?然后再放入易燃物演示。1.研究对象是什么?(空气而不是棉花)2.为什么放入棉花?(转换法显示空气温度升高)3.实验说明了什么?(对物体做功,会使物体的内能增大)引出一个实验设计的问题情境:怎样变“不可见”为“可见”?顺着这样的思路展开过程组织实验教学,由于实验是学生主动参与设计的,设计目的明确,实验后学生无论是对实验所揭示的结论还是实验的设计思想均留下了深刻的认识和理解。演示2:热功互换器实验用饮料瓶自制的热功互换器实验(更安全,现象更明显)观察到的现象有哪些?瓶塞跳起说明了什么?出现水雾是什么现象?说明了什么?水雾起了什么作用?培养学生通过观察,描述观察结果的能力。知道两种改变物体内能的实质。突出重点。联系实际内能与人类生活的关系学生解释现象举生活实例,树立节能、环保意识。激发学生的学习兴趣,使教学内容更丰富,拓宽学生的知识面。自我总结自我评价通过这堂课的学习,你有哪些收获?思考、互相交流,谈收获、体会等。养成对学习的反思意识。梳理知识,把学到的知识纳入到自己以有的知识体系中,进一步实现知识建构。巩固提高强化兴趣出示回答问题巩固所学知识布置作业延伸兴趣请学生上网站查一查:什么是温室效应?相互交流,发表自己的见解;引导学生解决生活中的实际问题。通过对环境温度的了解,养成爱护环境的意识,培养学生的责任感。板书设计