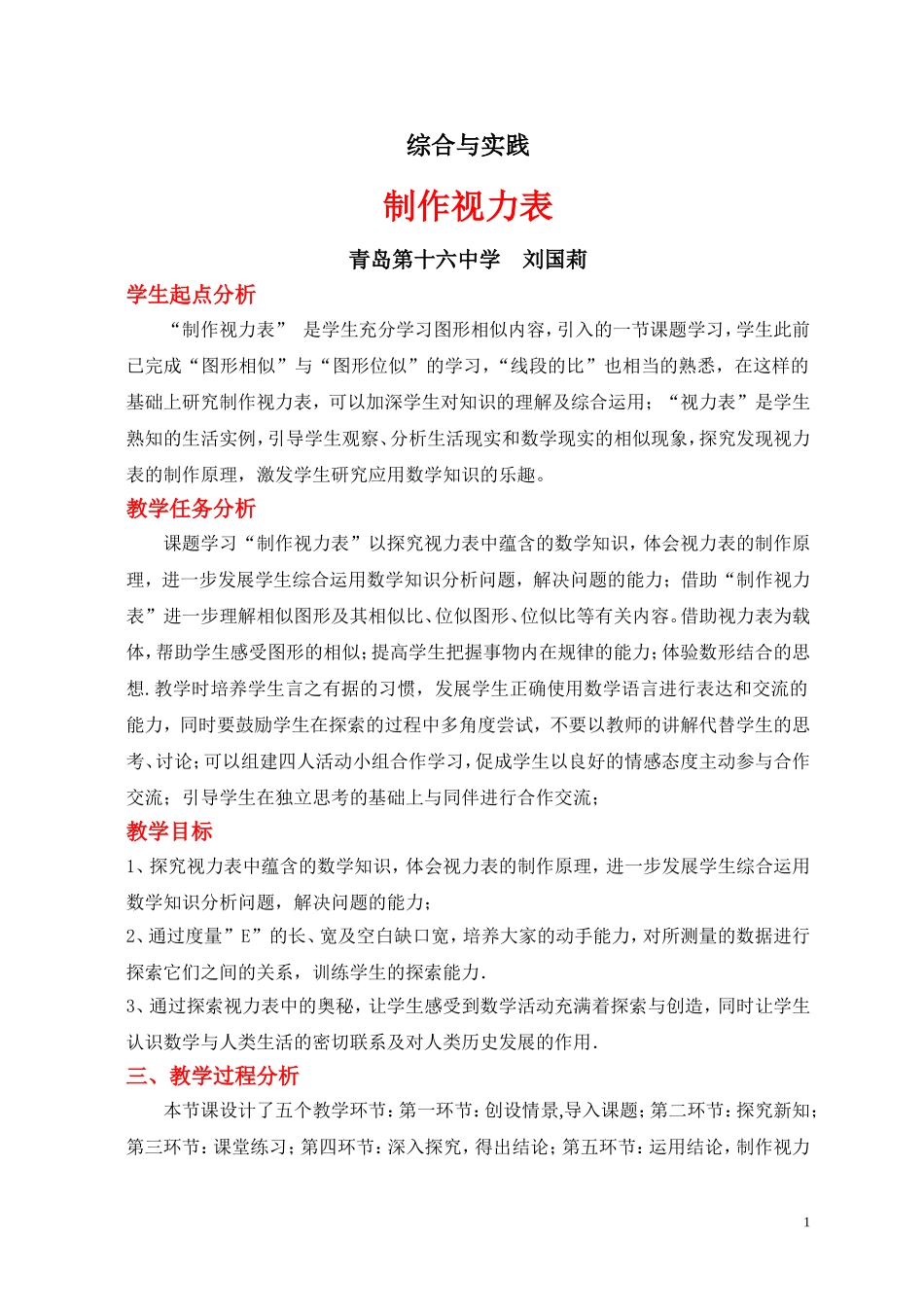

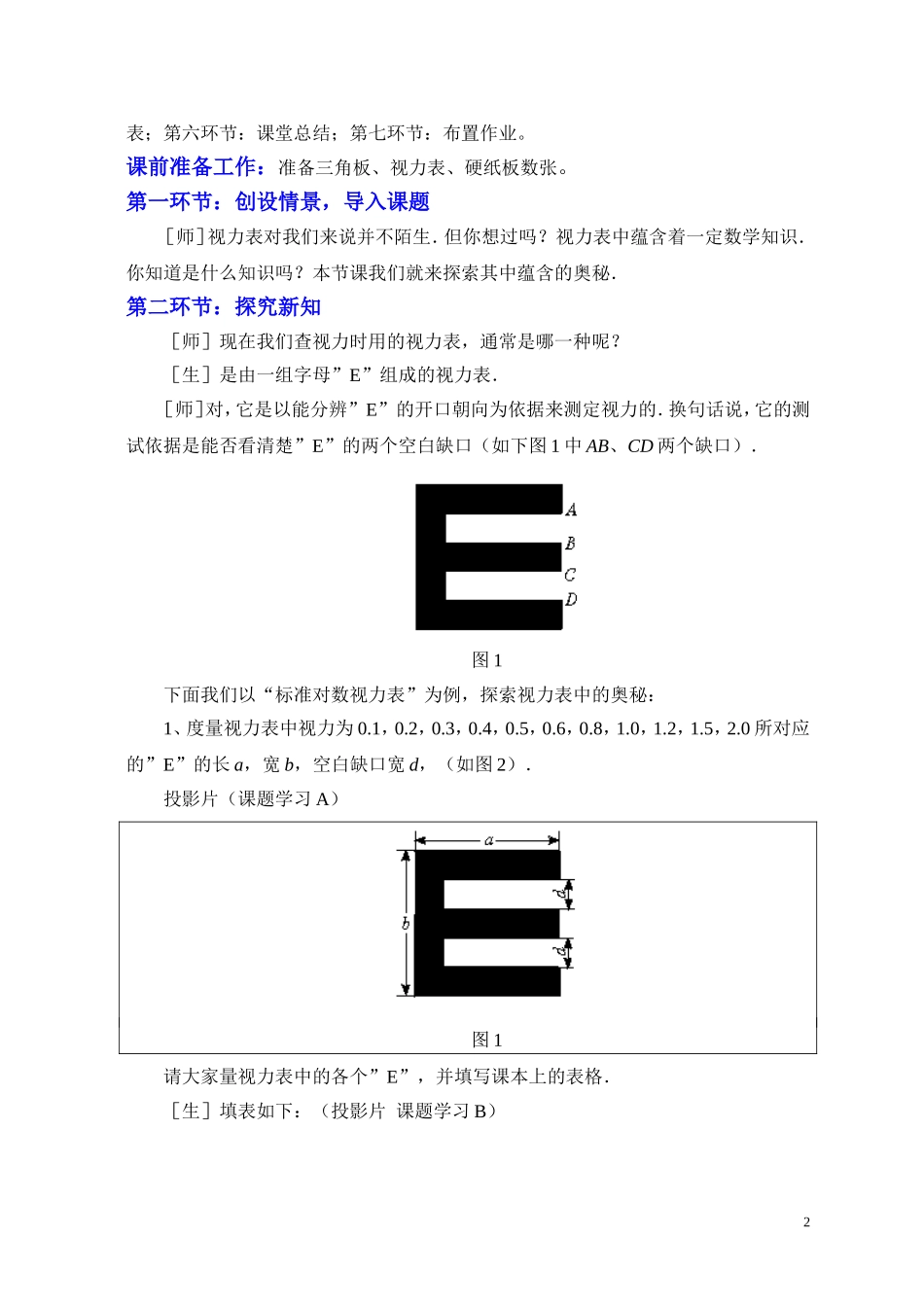

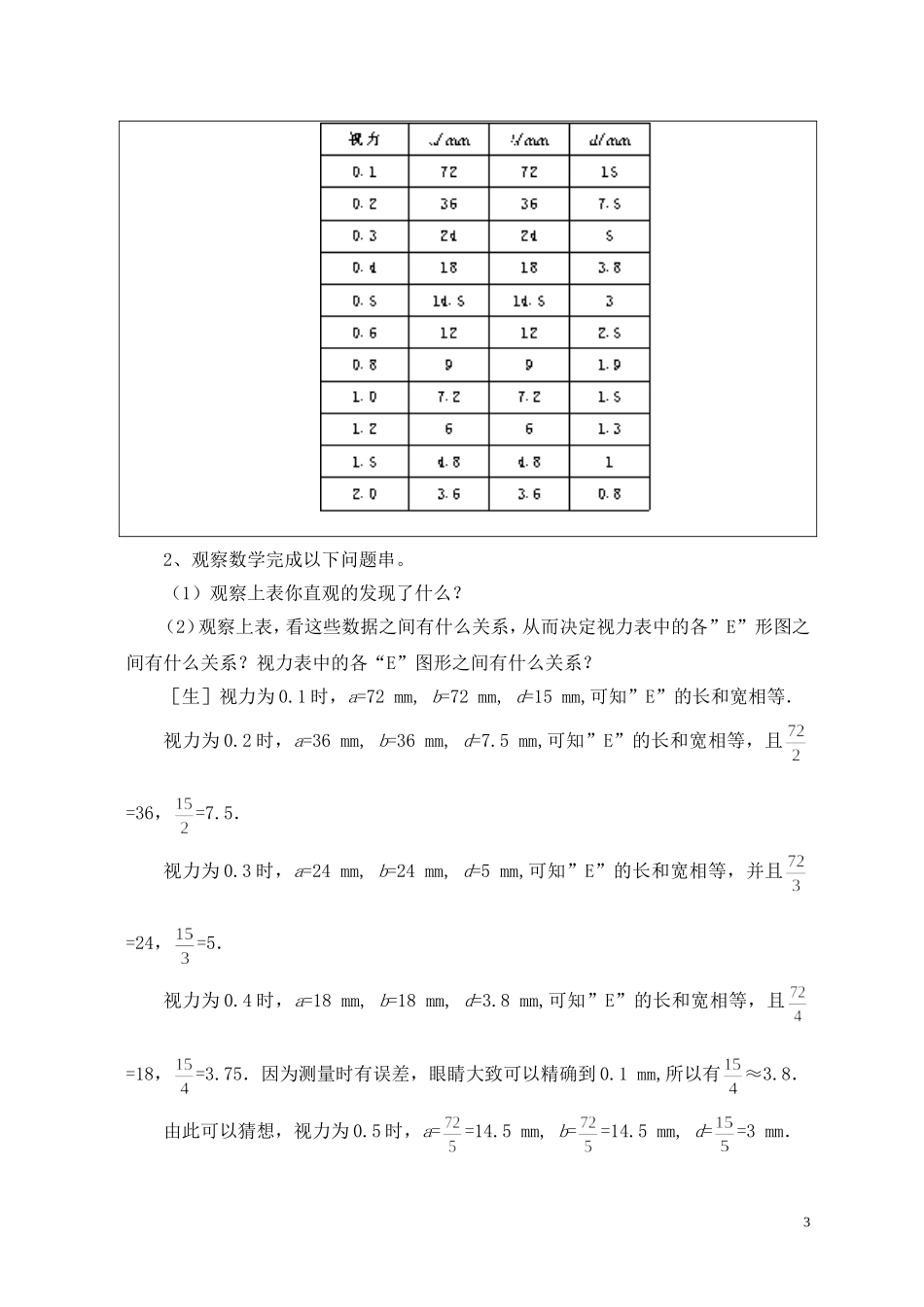

综合与实践制作视力表青岛第十六中学刘国莉学生起点分析“制作视力表”是学生充分学习图形相似内容,引入的一节课题学习,学生此前已完成“图形相似”与“图形位似”的学习,“线段的比”也相当的熟悉,在这样的基础上研究制作视力表,可以加深学生对知识的理解及综合运用;“视力表”是学生熟知的生活实例,引导学生观察、分析生活现实和数学现实的相似现象,探究发现视力表的制作原理,激发学生研究应用数学知识的乐趣。教学任务分析课题学习“制作视力表”以探究视力表中蕴含的数学知识,体会视力表的制作原理,进一步发展学生综合运用数学知识分析问题,解决问题的能力;借助“制作视力表”进一步理解相似图形及其相似比、位似图形、位似比等有关内容。借助视力表为载体,帮助学生感受图形的相似;提高学生把握事物内在规律的能力;体验数形结合的思想.教学时培养学生言之有据的习惯,发展学生正确使用数学语言进行表达和交流的能力,同时要鼓励学生在探索的过程中多角度尝试,不要以教师的讲解代替学生的思考、讨论;可以组建四人活动小组合作学习,促成学生以良好的情感态度主动参与合作交流;引导学生在独立思考的基础上与同伴进行合作交流;教学目标1、探究视力表中蕴含的数学知识,体会视力表的制作原理,进一步发展学生综合运用数学知识分析问题,解决问题的能力;2、通过度量”E”的长、宽及空白缺口宽,培养大家的动手能力,对所测量的数据进行探索它们之间的关系,训练学生的探索能力.3、通过探索视力表中的奥秘,让学生感受到数学活动充满着探索与创造,同时让学生认识数学与人类生活的密切联系及对人类历史发展的作用.三、教学过程分析本节课设计了五个教学环节:第一环节:创设情景,导入课题;第二环节:探究新知;第三环节:课堂练习;第四环节:深入探究,得出结论;第五环节:运用结论,制作视力1表;第六环节:课堂总结;第七环节:布置作业。课前准备工作:准备三角板、视力表、硬纸板数张。第一环节:创设情景,导入课题[师]视力表对我们来说并不陌生.但你想过吗?视力表中蕴含着一定数学知识.你知道是什么知识吗?本节课我们就来探索其中蕴含的奥秘.第二环节:探究新知[师]现在我们查视力时用的视力表,通常是哪一种呢?[生]是由一组字母”E”组成的视力表.[师]对,它是以能分辨”E”的开口朝向为依据来测定视力的.换句话说,它的测试依据是能否看清楚”E”的两个空白缺口(如下图1中AB、CD两个缺口).图1下面我们以“标准对数视力表”为例,探索视力表中的奥秘:1、度量视力表中视力为0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0所对应的”E”的长a,宽b,空白缺口宽d,(如图2).投影片(课题学习A)图1请大家量视力表中的各个”E”,并填写课本上的表格.[生]填表如下:(投影片课题学习B)22、观察数学完成以下问题串。(1)观察上表你直观的发现了什么?(2)观察上表,看这些数据之间有什么关系,从而决定视力表中的各”E”形图之间有什么关系?视力表中的各“E”图形之间有什么关系?[生]视力为0.1时,a=72mm,b=72mm,d=15mm,可知”E”的长和宽相等.视力为0.2时,a=36mm,b=36mm,d=7.5mm,可知”E”的长和宽相等,且=36,=7.5.视力为0.3时,a=24mm,b=24mm,d=5mm,可知”E”的长和宽相等,并且=24,=5.视力为0.4时,a=18mm,b=18mm,d=3.8mm,可知”E”的长和宽相等,且=18,=3.75.因为测量时有误差,眼睛大致可以精确到0.1mm,所以有≈3.8.由此可以猜想,视力为0.5时,a==14.5mm,b==14.5mm,d==3mm.3视力为0.8时,a==9mm,b=9mm,d==1.9mm.视力为1.0时,a==7.2mm,b=7.2mm,d==1.5mm.视力为2.0时,a==3.6mm,b=3.6mm,d==0.75mm.由此可知:视力表中的各”E”形图都是长与宽相等的图形,如果把视力为0.1时的”E”形图作为基本图形,则视力为0.2,0.3…2.0时的”E”形图都与基本图形是相似图形.活动目的:通过组织学生自我实际度量,并将各自的度量结果填在表格中,让学生在实际操作中,就去直觉的感知其中的奥秘,再通过小组的合作探究,发现a,b,d数学之间的关系,从而得知“标准对数视力表”中不同的视力所对应的”E...