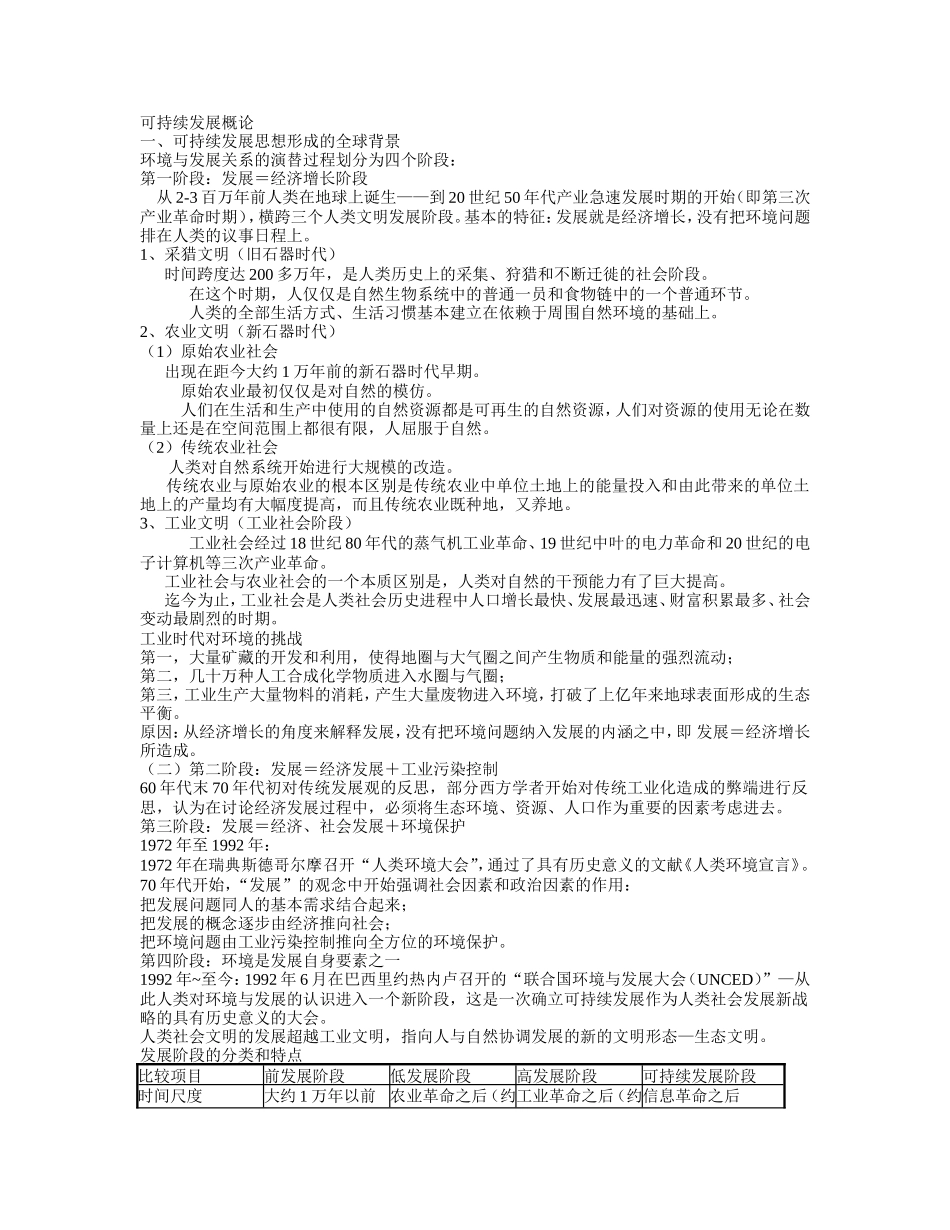

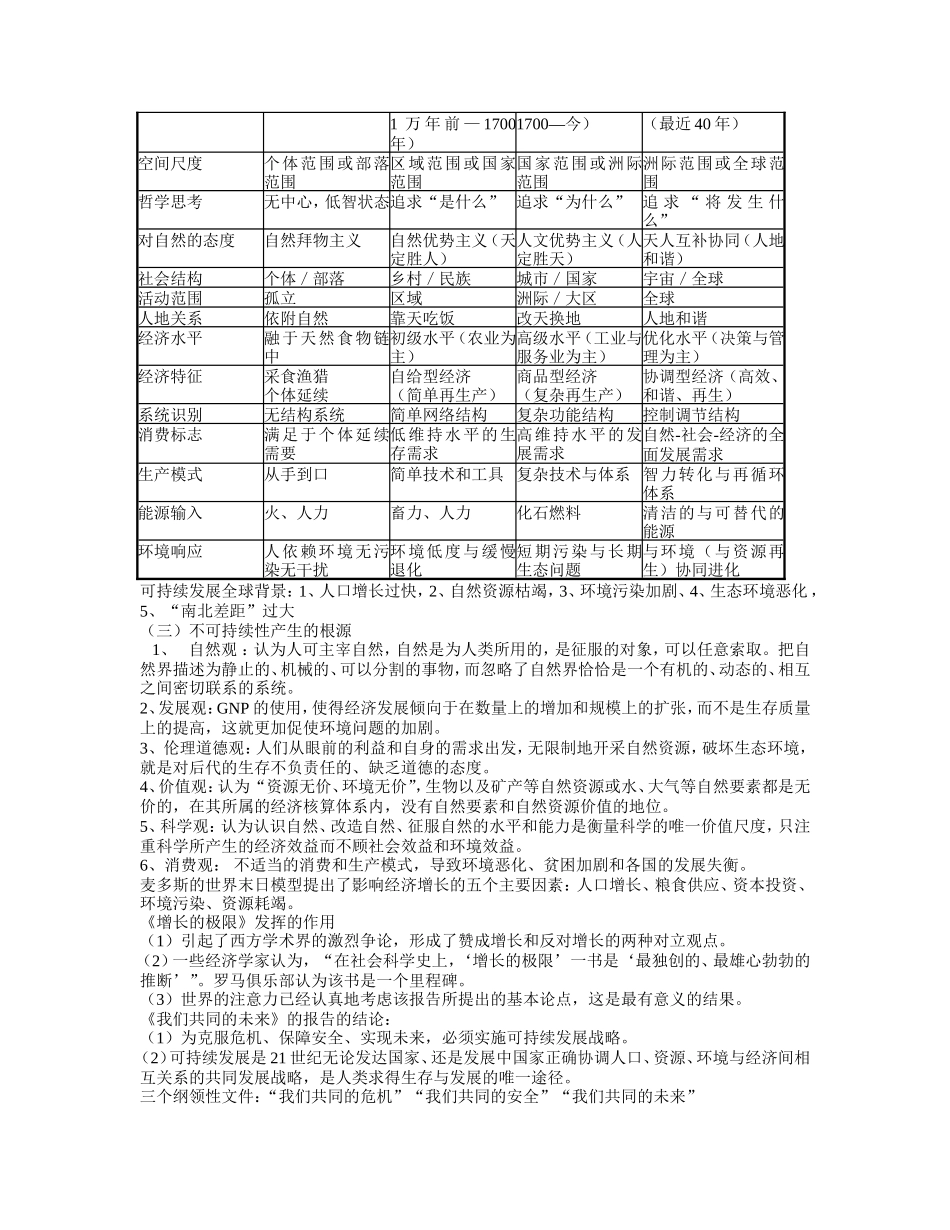

可持续发展概论一、可持续发展思想形成的全球背景环境与发展关系的演替过程划分为四个阶段:第一阶段:发展=经济增长阶段从2-3百万年前人类在地球上诞生——到20世纪50年代产业急速发展时期的开始(即第三次产业革命时期),横跨三个人类文明发展阶段。基本的特征:发展就是经济增长,没有把环境问题排在人类的议事日程上。1、采猎文明(旧石器时代)时间跨度达200多万年,是人类历史上的采集、狩猎和不断迁徙的社会阶段。在这个时期,人仅仅是自然生物系统中的普通一员和食物链中的一个普通环节。人类的全部生活方式、生活习惯基本建立在依赖于周围自然环境的基础上。2、农业文明(新石器时代)(1)原始农业社会出现在距今大约1万年前的新石器时代早期。原始农业最初仅仅是对自然的模仿。人们在生活和生产中使用的自然资源都是可再生的自然资源,人们对资源的使用无论在数量上还是在空间范围上都很有限,人屈服于自然。(2)传统农业社会人类对自然系统开始进行大规模的改造。传统农业与原始农业的根本区别是传统农业中单位土地上的能量投入和由此带来的单位土地上的产量均有大幅度提高,而且传统农业既种地,又养地。3、工业文明(工业社会阶段)工业社会经过18世纪80年代的蒸气机工业革命、19世纪中叶的电力革命和20世纪的电子计算机等三次产业革命。工业社会与农业社会的一个本质区别是,人类对自然的干预能力有了巨大提高。迄今为止,工业社会是人类社会历史进程中人口增长最快、发展最迅速、财富积累最多、社会变动最剧烈的时期。工业时代对环境的挑战第一,大量矿藏的开发和利用,使得地圈与大气圈之间产生物质和能量的强烈流动;第二,几十万种人工合成化学物质进入水圈与气圈;第三,工业生产大量物料的消耗,产生大量废物进入环境,打破了上亿年来地球表面形成的生态平衡。原因:从经济增长的角度来解释发展,没有把环境问题纳入发展的内涵之中,即发展=经济增长所造成。(二)第二阶段:发展=经济发展+工业污染控制60年代末70年代初对传统发展观的反思,部分西方学者开始对传统工业化造成的弊端进行反思,认为在讨论经济发展过程中,必须将生态环境、资源、人口作为重要的因素考虑进去。第三阶段:发展=经济、社会发展+环境保护1972年至1992年:1972年在瑞典斯德哥尔摩召开“人类环境大会”,通过了具有历史意义的文献《人类环境宣言》。70年代开始,“发展”的观念中开始强调社会因素和政治因素的作用:把发展问题同人的基本需求结合起来;把发展的概念逐步由经济推向社会;把环境问题由工业污染控制推向全方位的环境保护。第四阶段:环境是发展自身要素之一1992年~至今:1992年6月在巴西里约热内卢召开的“联合国环境与发展大会(UNCED)”—从此人类对环境与发展的认识进入一个新阶段,这是一次确立可持续发展作为人类社会发展新战略的具有历史意义的大会。人类社会文明的发展超越工业文明,指向人与自然协调发展的新的文明形态—生态文明。发展阶段的分类和特点比较项目前发展阶段低发展阶段高发展阶段可持续发展阶段时间尺度大约1万年以前农业革命之后(约工业革命之后(约信息革命之后1万年前—1700年)1700—今)(最近40年)空间尺度个体范围或部落范围区域范围或国家范围国家范围或洲际范围洲际范围或全球范围哲学思考无中心,低智状态追求“是什么”追求“为什么”追求“将发生什么”对自然的态度自然拜物主义自然优势主义(天定胜人)人文优势主义(人定胜天)天人互补协同(人地和谐)社会结构个体/部落乡村/民族城市/国家宇宙/全球活动范围孤立区域洲际/大区全球人地关系依附自然靠天吃饭改天换地人地和谐经济水平融于天然食物链中初级水平(农业为主)高级水平(工业与服务业为主)优化水平(决策与管理为主)经济特征采食渔猎个体延续自给型经济(简单再生产)商品型经济(复杂再生产)协调型经济(高效、和谐、再生)系统识别无结构系统简单网络结构复杂功能结构控制调节结构消费标志满足于个体延续需要低维持水平的生存需求高维持水平的发展需求自然-社会-经济的全面发展需求生产模式从手到口简单技术和工具复杂技术与体系智力转化与再循...