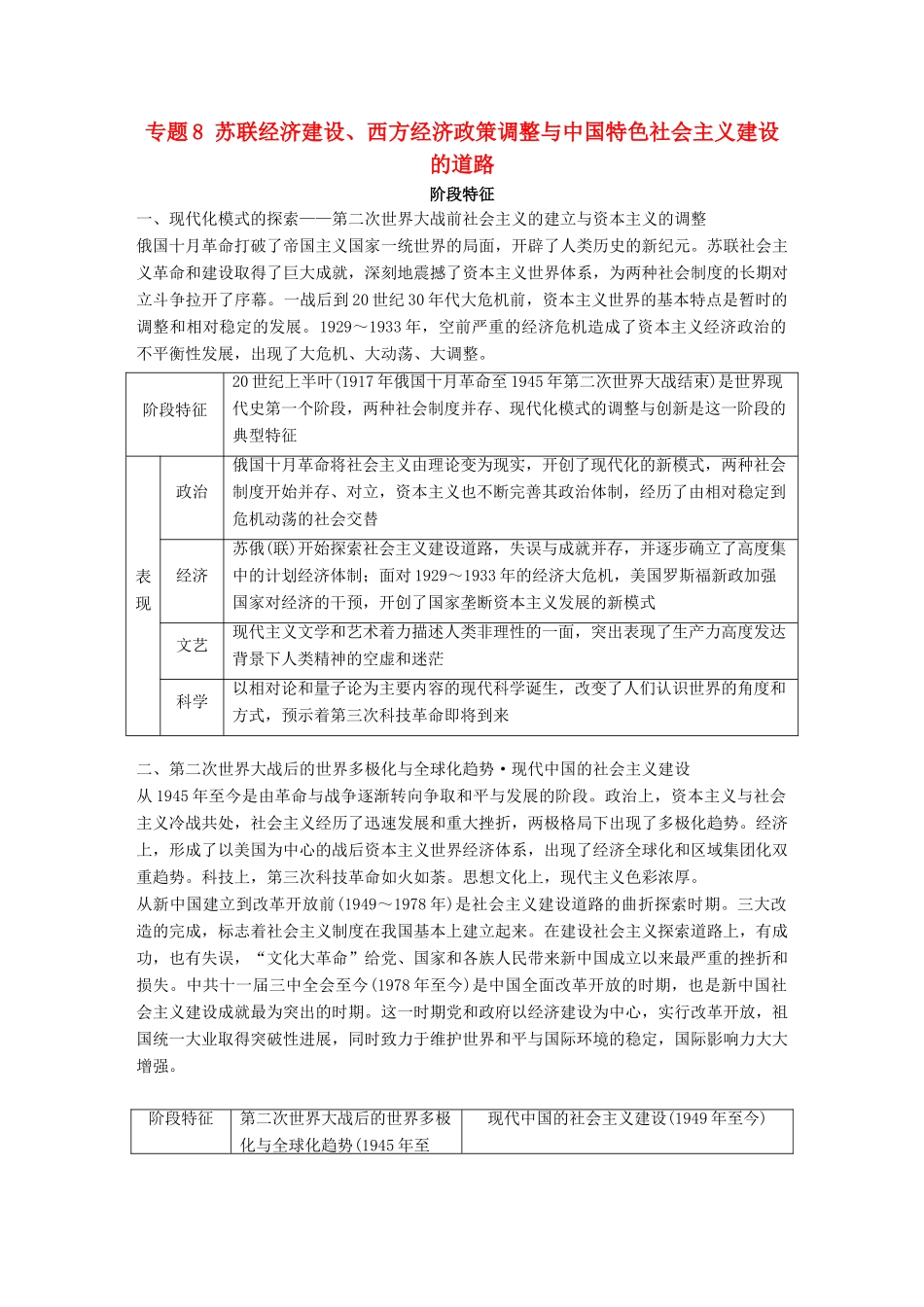

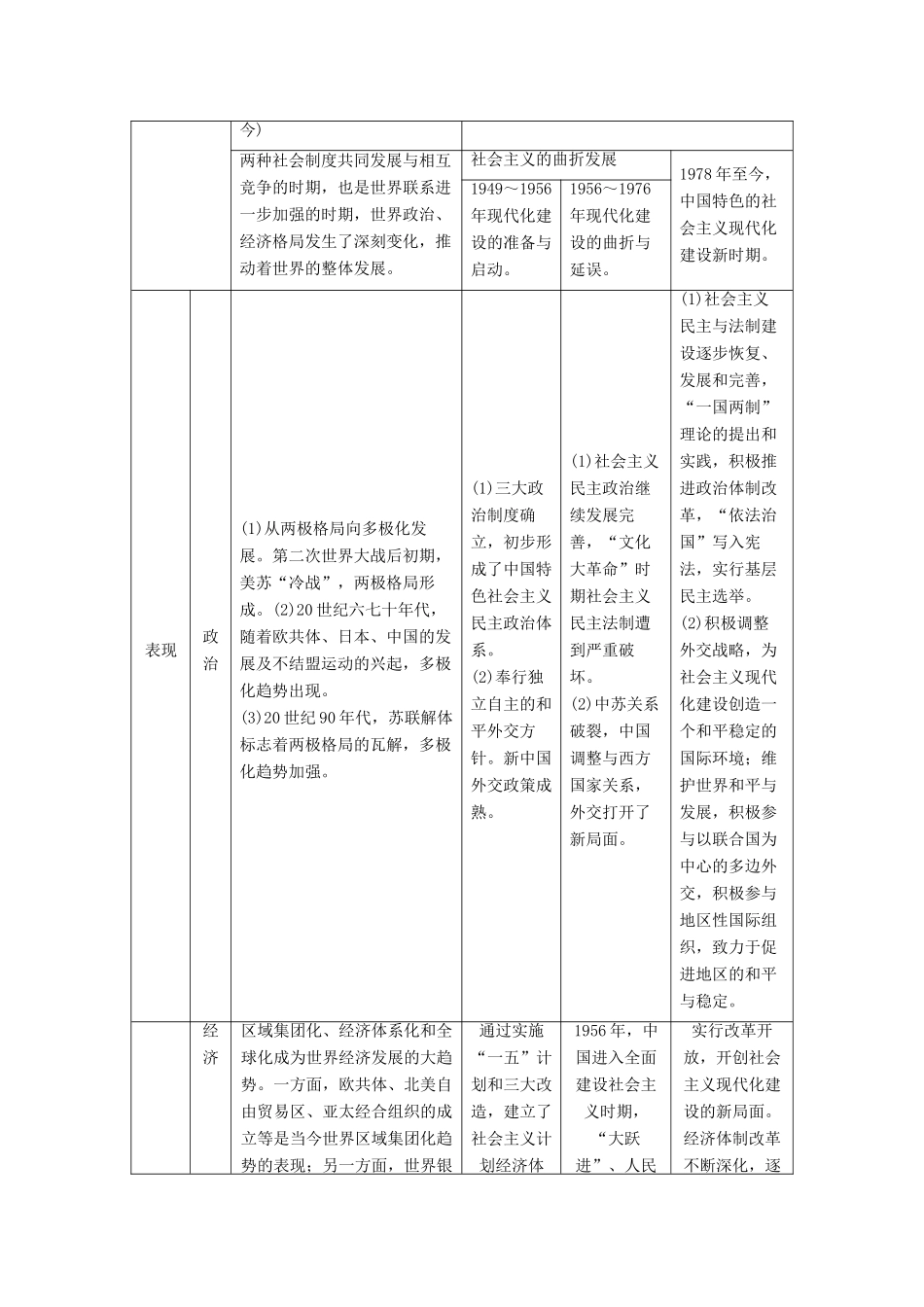

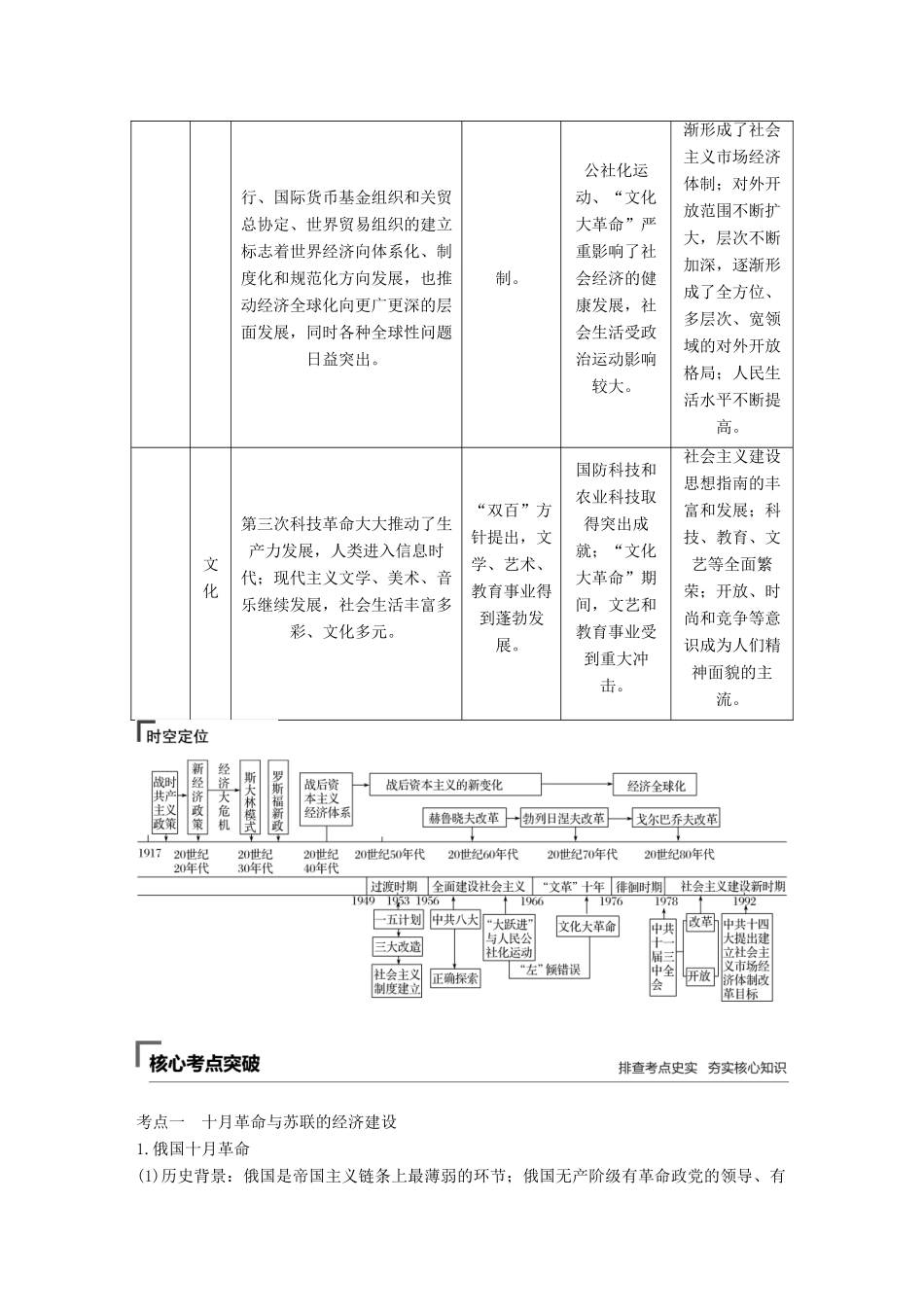

专题8苏联经济建设、西方经济政策调整与中国特色社会主义建设的道路阶段特征一、现代化模式的探索——第二次世界大战前社会主义的建立与资本主义的调整俄国十月革命打破了帝国主义国家一统世界的局面,开辟了人类历史的新纪元。苏联社会主义革命和建设取得了巨大成就,深刻地震撼了资本主义世界体系,为两种社会制度的长期对立斗争拉开了序幕。一战后到20世纪30年代大危机前,资本主义世界的基本特点是暂时的调整和相对稳定的发展。1929~1933年,空前严重的经济危机造成了资本主义经济政治的不平衡性发展,出现了大危机、大动荡、大调整。阶段特征20世纪上半叶(1917年俄国十月革命至1945年第二次世界大战结束)是世界现代史第一个阶段,两种社会制度并存、现代化模式的调整与创新是这一阶段的典型特征表现政治俄国十月革命将社会主义由理论变为现实,开创了现代化的新模式,两种社会制度开始并存、对立,资本主义也不断完善其政治体制,经历了由相对稳定到危机动荡的社会交替经济苏俄(联)开始探索社会主义建设道路,失误与成就并存,并逐步确立了高度集中的计划经济体制;面对1929~1933年的经济大危机,美国罗斯福新政加强国家对经济的干预,开创了国家垄断资本主义发展的新模式文艺现代主义文学和艺术着力描述人类非理性的一面,突出表现了生产力高度发达背景下人类精神的空虚和迷茫科学以相对论和量子论为主要内容的现代科学诞生,改变了人们认识世界的角度和方式,预示着第三次科技革命即将到来二、第二次世界大战后的世界多极化与全球化趋势·现代中国的社会主义建设从1945年至今是由革命与战争逐渐转向争取和平与发展的阶段。政治上,资本主义与社会主义冷战共处,社会主义经历了迅速发展和重大挫折,两极格局下出现了多极化趋势。经济上,形成了以美国为中心的战后资本主义世界经济体系,出现了经济全球化和区域集团化双重趋势。科技上,第三次科技革命如火如荼。思想文化上,现代主义色彩浓厚。从新中国建立到改革开放前(1949~1978年)是社会主义建设道路的曲折探索时期。三大改造的完成,标志着社会主义制度在我国基本上建立起来。在建设社会主义探索道路上,有成功,也有失误,“文化大革命”给党、国家和各族人民带来新中国成立以来最严重的挫折和损失。中共十一届三中全会至今(1978年至今)是中国全面改革开放的时期,也是新中国社会主义建设成就最为突出的时期。这一时期党和政府以经济建设为中心,实行改革开放,祖国统一大业取得突破性进展,同时致力于维护世界和平与国际环境的稳定,国际影响力大大增强。阶段特征第二次世界大战后的世界多极化与全球化趋势(1945年至现代中国的社会主义建设(1949年至今)今)两种社会制度共同发展与相互竞争的时期,也是世界联系进一步加强的时期,世界政治、经济格局发生了深刻变化,推动着世界的整体发展。社会主义的曲折发展1978年至今,中国特色的社会主义现代化建设新时期。1949~1956年现代化建设的准备与启动。1956~1976年现代化建设的曲折与延误。表现政治(1)从两极格局向多极化发展。第二次世界大战后初期,美苏“冷战”,两极格局形成。(2)20世纪六七十年代,随着欧共体、日本、中国的发展及不结盟运动的兴起,多极化趋势出现。(3)20世纪90年代,苏联解体标志着两极格局的瓦解,多极化趋势加强。(1)三大政治制度确立,初步形成了中国特色社会主义民主政治体系。(2)奉行独立自主的和平外交方针。新中国外交政策成熟。(1)社会主义民主政治继续发展完善,“文化大革命”时期社会主义民主法制遭到严重破坏。(2)中苏关系破裂,中国调整与西方国家关系,外交打开了新局面。(1)社会主义民主与法制建设逐步恢复、发展和完善,“一国两制”理论的提出和实践,积极推进政治体制改革,“依法治国”写入宪法,实行基层民主选举。(2)积极调整外交战略,为社会主义现代化建设创造一个和平稳定的国际环境;维护世界和平与发展,积极参与以联合国为中心的多边外交,积极参与地区性国际组织,致力于促进地区的和平与稳定。经济区域集团化、经济体系化和全球化成为世界经济发展的大趋势。一方面,欧共体、北美自由贸易区、亚太经合组织的成立...