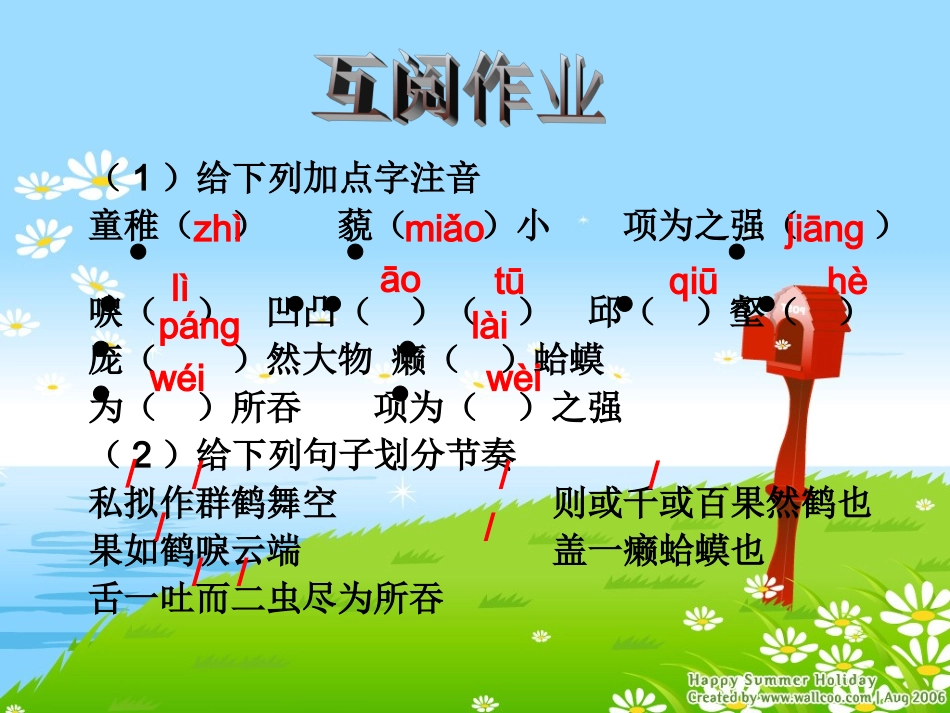

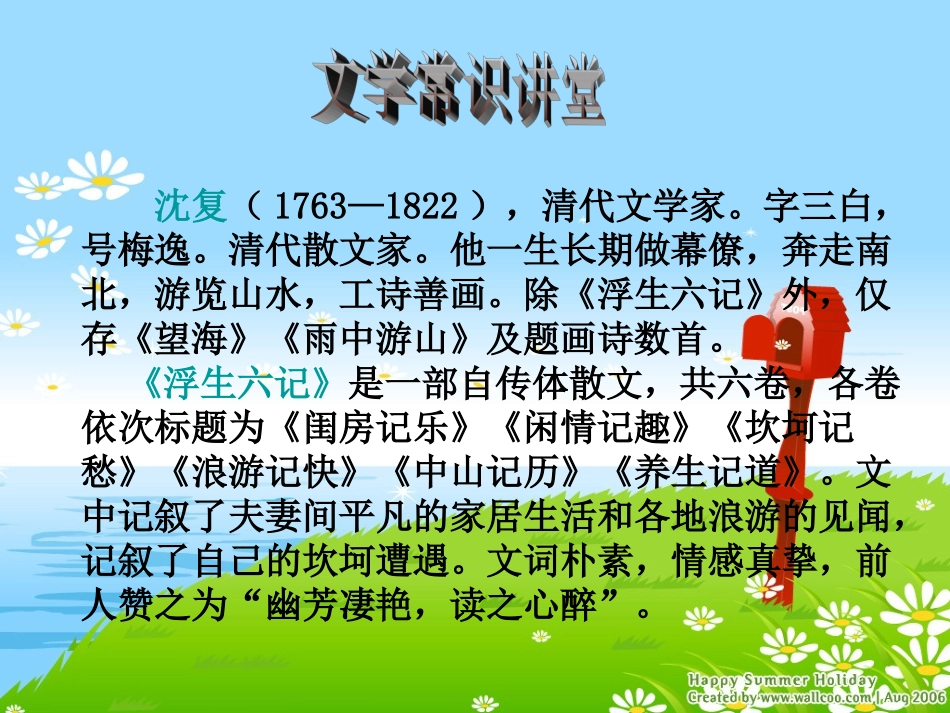

幼时记趣zxxk沈复沈复(1)给下列加点字注音童稚()藐()小项为之强()唳()凹凸()()邱()壑()庞()然大物癞()蛤蟆为()所吞项为()之强(2)给下列句子划分节奏私拟作群鹤舞空则或千或百果然鹤也果如鹤唳云端盖一癞蛤蟆也舌一吐而二虫尽为所吞zhìmiǎojiānglìāotūqiūhèpánglàiwéi////////wèi沈复(1763—1822),清代文学家。字三白,号梅逸。清代散文家。他一生长期做幕僚,奔走南北,游览山水,工诗善画。除《浮生六记》外,仅存《望海》《雨中游山》及题画诗数首。《浮生六记》是一部自传体散文,共六卷,各卷依次标题为《闺房记乐》《闲情记趣》《坎坷记愁》《浪游记快》《中山记历》《养生记道》。文中记叙了夫妻间平凡的家居生活和各地浪游的见闻,记叙了自己的坎坷遭遇。文词朴素,情感真挚,前人赞之为“幽芳凄艳,读之心醉”。解题:题目是文章的眼睛,阅读时我们不能忽视题目。从这个题目看,课文的重点应落在哪个字上?(趣)“趣”是乐趣、情趣,“记趣”,将乐趣、情趣记录下来;“幼时”:年幼的时候。合起来可以理解成“记录年幼时的乐趣”。诵读感知指导朗读:(1)、诵读的要求:一是读准字音,二是读清句读和停顿:三是读出语气和感情。①字音:童稚zhì藐miǎo小鹤唳lì云端凹凸āotū土砾lì沟壑hè怡然yí癞蛤蟆làiháma②句读、停顿③要读出一种轻松、愉快、自得其乐的语气来。答疑解惑:学生预习中存在的问题进行解答。如:1、虚词“之”在文中的用法。2、“私”在文中的意思:私下,指自己。3、“心之所向”中对“所向”的理解:名词性短语,指想像的景象;对“神游其中”的理解:想像游历于其中。4、省略句式。5、倒装句式:徐喷以烟——以烟徐喷(之)。疏通文意:(1)小组合作学习,各助认领段落,借助课下注解工具书通译全文,找出疑难词句,共同解决。(2)各小组代表发言,其他同学、小组补充。(具体过程如下)余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。见藐小微物,必细察其纹理。故时有物外之趣。张开,睁大看到代:它的所以时常的一定结合课下注释翻译全文译文:我回忆幼小的时候,能够睁大眼睛对着太阳,眼力足以看得清极细小的东西。看见细小的东西,一定要仔细观察它的花纹。所以我时常有观察物体本身以外的乐趣。夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。私下,自己(之)无实意那么果真观赏代“昂首观之”的动作慢慢地用(之)它(以之)(于)译文:夏天的蚊群飞鸣声像雷声一样,我把他们比作鹤群在空中飞舞。心中想象的是鹤,那么呈现在眼前的或是成千、或是上百飞舞着的蚊子便果真是鹤了。仰起头来观赏这种景象,脖颈因此都僵硬了。有时我又把蚊子留在白色的蚊帐里,用烟慢慢地喷它,使它冲着烟雾飞叫,(把这种情景)当作青云白鹤图看,果真就像鹤在云头上高亢的鸣叫,令人高兴得连声叫好。于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。(我)自己(身)的地方瓦砾代想像中的山林自己感到得意译文:我常在坑洼不平的土墙边,杂草丛生的花台旁,蹲下自己的身子,使身子与花台一样高,定睛细看。把繁茂的杂草看成树林,把昆虫蚂蚁看作野兽,把泥土瓦砾突起的地方看作山丘,低洼的地方看作沟谷,想象在里面游历的情景,真感到心情舒畅,自得其乐。一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。看见观看(于)代二虫斗兴趣浓厚把山移开表修饰表被动:被正不禁(感到)害怕鞭打驱赶译文:一天,看到两只虫子在草丛间相斗,我观看这一情景兴趣正浓厚的时候,突然有一个很大的东西,像推开大山,撞倒大树一样闯了过来,原来是一只大蛤蟆。蛤蟆舌头一伸,两只虫子就全被吞进肚子里。我那时年纪还小,正看得出神,不禁“唉呀”的惊叫一声,感到害怕;心神安定下来,捉住蛤蟆,鞭打了它几十下,把它赶到别的院子里...