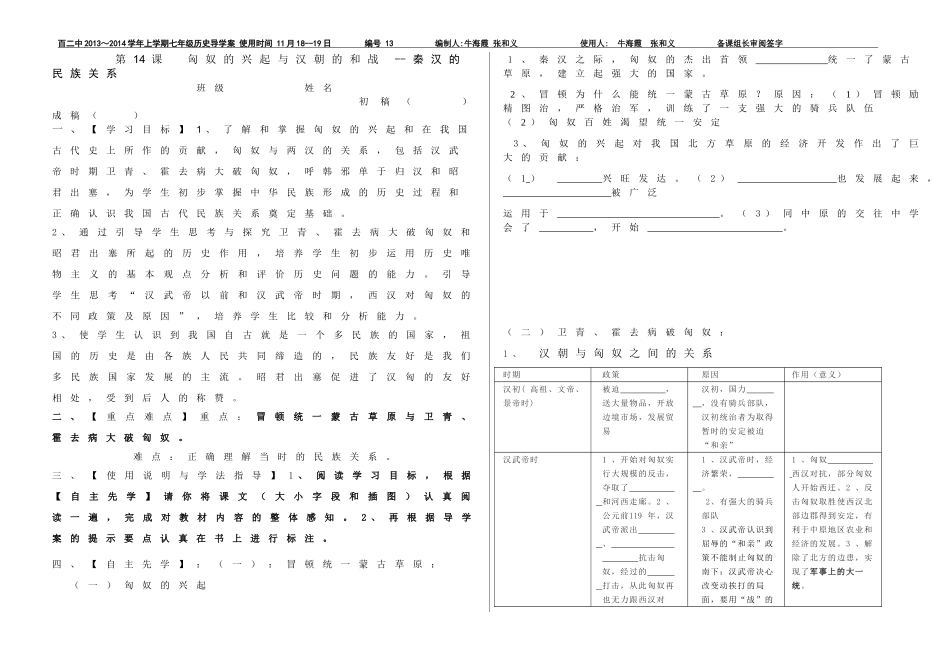

百二中2013~2014学年上学期七年级历史导学案使用时间11月18--19日编号13编制人:牛海霞张和义使用人:牛海霞张和义备课组长审阅签字第14课匈奴的兴起与汉朝的和战--秦汉的民族关系班级姓名初稿()成稿()一、【学习目标】1、了解和掌握匈奴的兴起和在我国古代史上所作的贡献,匈奴与两汉的关系,包括汉武帝时期卫青、霍去病大破匈奴,呼韩邪单于归汉和昭君出塞,为学生初步掌握中华民族形成的历史过程和正确认识我国古代民族关系奠定基础。2、通过引导学生思考与探究卫青、霍去病大破匈奴和昭君出塞所起的历史作用,培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点分析和评价历史问题的能力。引导学生思考“汉武帝以前和汉武帝时期,西汉对匈奴的不同政策及原因”,培养学生比较和分析能力。3、使学生认识到我国自古就是一个多民族的国家,祖国的历史是由各族人民共同缔造的,民族友好是我们多民族国家发展的主流。昭君出塞促进了汉匈的友好相处,受到后人的称赞。二、【重点难点】重点:冒顿统一蒙古草原与卫青、霍去病大破匈奴。难点:正确理解当时的民族关系。三、【使用说明与学法指导】1、阅读学习目标,根据【自主先学】请你将课文(大小字段和插图)认真阅读一遍,完成对教材内容的整体感知。2、再根据导学案的提示要点认真在书上进行标注。四、【自主先学】:(一):冒顿统一蒙古草原:(一)匈奴的兴起1、秦汉之际,匈奴的杰出首领统一了蒙古草原,建立起强大的国家。2、冒顿为什么能统一蒙古草原?原因:(1)冒顿励精图治,严格治军,训练了一支强大的骑兵队伍(2)匈奴百姓渴望统一安定3、匈奴的兴起对我国北方草原的经济开发作出了巨大的贡献:(1)兴旺发达。(2)也发展起来,被广泛运用于。(3)同中原的交往中学会了,开始。(二)卫青、霍去病破匈奴:1、汉朝与匈奴之间的关系时期政策原因作用(意义)汉初(高祖、文帝、景帝时)被迫,送大量物品,开放边境市场,发展贸易汉初,国力,没有骑兵部队,汉初统治者为取得暂时的安定被迫“和亲”汉武帝时1、开始对匈奴实行大规模的反击,夺取了和河西走廊。2、公元前119年,汉武帝派出、抗击匈奴,经过的打击,从此匈奴再也无力跟西汉对1、汉武帝时,经济繁荣,。2、有强大的骑兵部队3、汉武帝认识到屈辱的“和亲”政策不能制止匈奴的南下;汉武帝决心改变动挨打的局面,要用“战”的1、匈奴西汉对抗,部分匈奴人开始西迁。2、反击匈奴取胜使西汉北部边郡得到安定,有利于中原地区农业和经济的发展。3、解除了北方的边患,实现了军事上的大一统。2013~2014学年上学期七年级生物导学案编制人:赵丽娜审核人:备课组长签字________使用时间:2013.11.13抗。方法来解决匈奴的威胁。汉元帝时接受单于的“和亲”请求,出塞嫁给匈奴。为加强汉与匈奴之间的友好关系,为经济发展创造安定的社会条件。为汉匈的做出了重大贡献五:整理:1、昭君出塞和汉初的“和亲”政策有什么不同?汉初的“和亲”政策是被动的是屈辱的,是用所谓“和亲”来换取边境一时的安定,其原因是汉初的国力太弱。而昭君出塞是在西汉国家强盛的基础上进行的。他不再是被动的屈辱的求和,而是平等的结合,它带来的不是短暂的边境安宁,而是民族融合的长久的和平。讨论:是决定民族关系的关键。2、“匈奴族在我国古代历史上做出了哪些贡献?今天56个民族中有匈奴族吗?”今天56个民族中已没有匈奴族,但匈奴在我国古代历史上做出了贡献,主要有:(1)匈奴族用勤劳的双手,开发了祖国的北疆。(2)第一次实现了蒙古草原的统一,为以后全国性的统一创造了条件。(3)他们创造的匈奴文化丰富了祖国的文化宝库。汉、匈人民密切的政治、经济和文化联系,共同缔造着祖国历史。3、回顾前面两课,结合本课内容,想一想,汉武帝的大一统表现在哪些方面?①政治上,为加强中央集权,颁布“”,削弱诸侯国势力;②思想上,实行“”(太学是我国古代的最高学府),把儒家思想作为封建正统思想;2