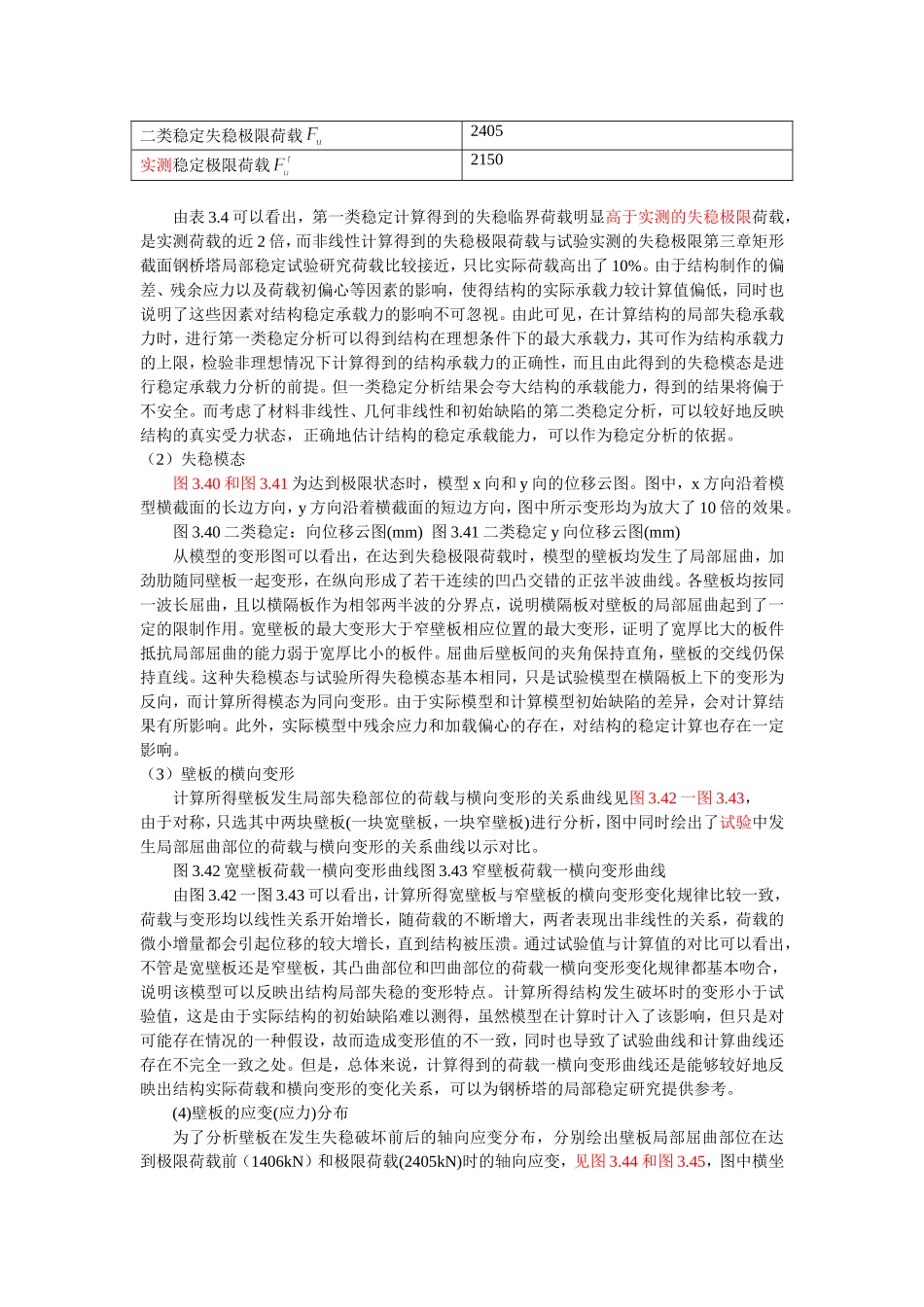

3.2.1第一类稳定计算3.2.1.1有限元模型的建立(1)单元的选择对钢桥塔进行有限元分析,可以采用空间梁单元或者板壳单元。采用空间梁单元建模方便,求解过程耗费的时间少,但是空间梁单元不能考虑横隔板的影响,也不能反映钢桥塔的局部屈曲情况。相反,采用板壳单元可以详细地模拟钢桥塔的内部构造,进而精确地计算钢桥塔的局部稳定,但是采用板壳单元建立模型比较复杂,划分的单元数目比较多,模型的自由度数目也比较大。为了对试验模型屈曲时的受力和变形进行较好的模拟,采用8节点壳单元进行分析。该单元特别适合于曲壳模型,每个节点都具有6个自由度:沿节点坐标系X、Y、Z方向的平动和沿节点坐标系X、Y、Z轴的转动。变形在两个方向上都是二次的。该单元具有塑性、应力刚化、大变形以及大应变的能力。(2)材料特性材料为线弹性,弹性模量MPa,泊松比v=0.3。(3)模型尺寸有限元模型尺寸与试验模型尺寸相同。模型塔高2.94m,截面300×500mm,壁板厚6mm,各壁板中间分别设一道纵向加劲肋,截面尺寸均为40mm×4mm,塔高的中间位置处设一道横隔板,厚4mm。在塔顶、塔底分别设一块刚性板以防止局部受力变形。有限元模型如图3.35一图3.37所示。图3.35模型横隔板图3.36钢桥塔节段几何模型图3.37钢桥塔节段网格划分由图3.35~图3.37可以看出,该模型不仅对钢桥塔节段的各部分进行了模拟,而且对实际构件的细部构造也进行了很好的模拟,如横隔板周围为焊缝预留的圆形挖孔以及人洞的设置,以期能够最大限度地反映实际构件的真实结构和受力情况,减少误差的产生。(5)边界条件在试验时,试件直接放置在长柱机的试验平台上进行加载,两端并未设置铰支座,因此对边界条件的模拟带来了困难。考虑到长柱机在加载端自带有一球铰,而试件直接与加载端的平台接触,故可认为试件在该端为铰结。试件的另一端通过加载板上的螺栓固定在长柱机的横梁上,可认为该端为固结。另外,模型两端均限制了扭转自由度。(6)加载方式采用集中力的方式进行加载。3.2.1.2有限元计算结果(1)失稳临界荷载经过一类稳定计算,得到钢桥塔节段的失稳临界荷载为,试验所得失稳极限荷载为,两者相差46%。可见,由于没有考虑构件初始缺陷和非线性等因素的影响,一类失稳临界荷载大大高于结构的实际失稳荷载,不能真实反映结构的稳定承载能力,是结构屈曲荷载的上限。对结构进行第一类稳定计算,得到的失稳临界荷载将偏于不安全。(2)失稳模态第三章矩形截面钢桥塔局部稳定试验研究线性屈曲分析得到的钢桥塔节段失稳模态见图3.38一图3.39,图中,x方向沿着模型横截面的长边方向,y方向沿着横截面的短边方向。从模型两个方向的变形来看,模型失稳时四个壁板均发生了凹曲和凸曲变形,加劲肋随同壁板一起变形,形成了若干连续的凹凸交错的正弦半波曲线。各壁板均按同一波长屈曲,且以横隔板作为凹凸变形的反弯点,说明横隔板对壁板的局部屈曲起到了一定的限制作用。宽壁板的最大变形大于窄壁板相应的最大变形,证明了宽厚比大的板件抵抗局部屈曲的能力弱于宽厚比小的板件。屈曲后壁板间的夹角保持直角,壁板的交线仍保持直线。这种失稳模态与试验所得失稳模态基本相同。图3.38一类稳定x向位移云图图3.39一类稳定y向位移云图3.2.2第二类稳定计算第二类稳定计算的过程中需要计入几何非线性刚度方程,如果结构中的部分应力超过了材料的屈服强度时还需要计入材料非线性刚度方程,因此对结构第二类稳定极限承载力分析的过程实质上是通过不断求解计入几何非线性和材料非线性刚度矩阵寻找其极限荷载的过程。由于结构在不断增加的外荷载作用下其结构的刚度不断发生变化,当外荷载产生的压应力或剪应力使得结构的切线刚度矩阵趋于奇异时,结构的承载力就达到了极限,此时的外荷载即为极限荷载。所以第二类稳定问题的实质是一个极限承载力问题。3.2.2.1有限元模型的建立钢桥塔第二类稳定计算采用的有限元模型与第一类稳定计算时基本相同,不同之处在于考虑了材料非线性、几何非线性和结构初始缺陷的影响。钢材的本构关系选用了较为常见的理想弹塑性模型,弹性模量MPa,屈服强度取为试验中所用钢材的实际屈服强度MPa,泊松比v=0.3。在考...