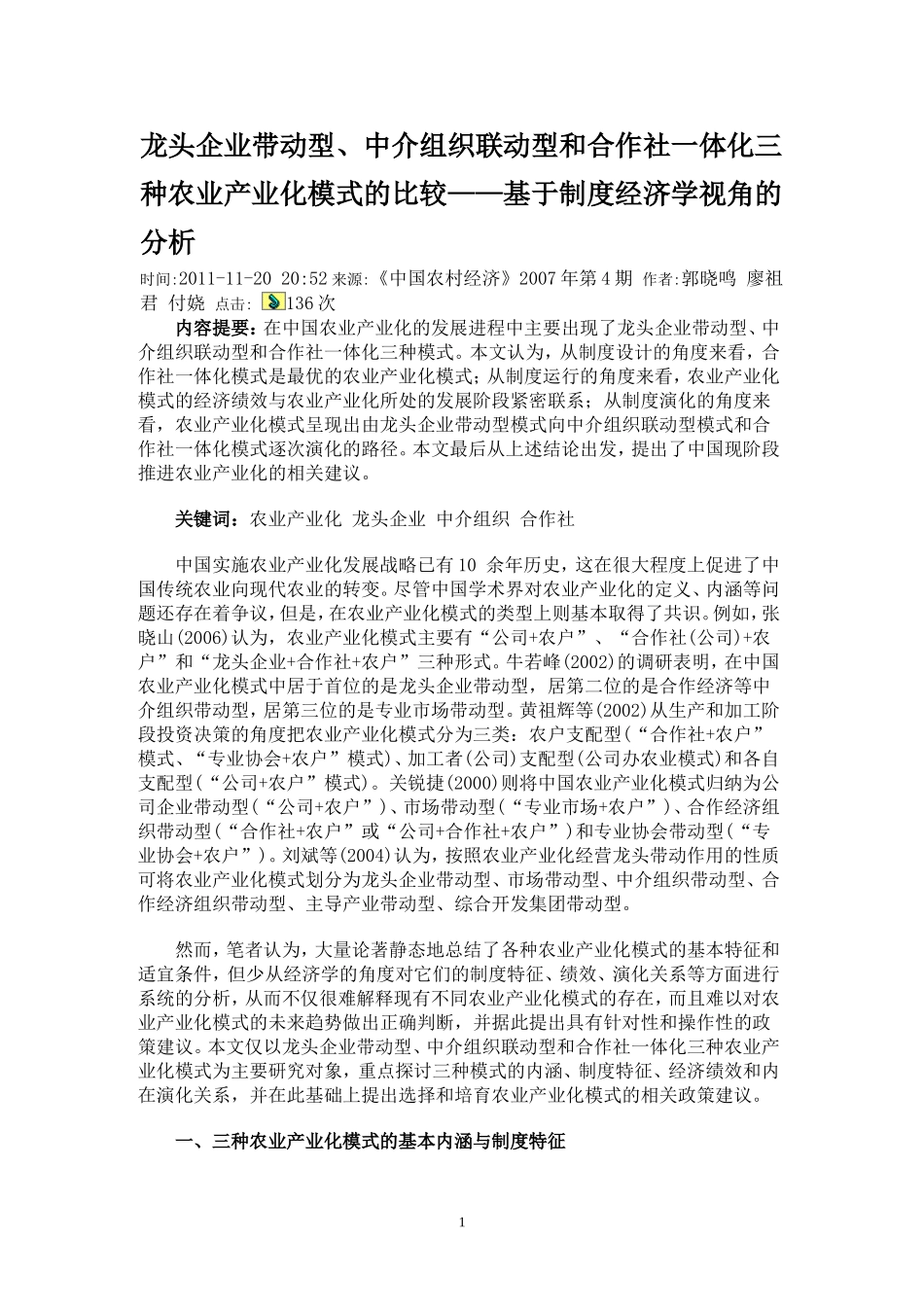

龙头企业带动型、中介组织联动型和合作社一体化三种农业产业化模式的比较——基于制度经济学视角的分析时间:2011-11-2020:52来源:《中国农村经济》2007年第4期作者:郭晓鸣廖祖君付娆点击:136次内容提要:在中国农业产业化的发展进程中主要出现了龙头企业带动型、中介组织联动型和合作社一体化三种模式。本文认为,从制度设计的角度来看,合作社一体化模式是最优的农业产业化模式;从制度运行的角度来看,农业产业化模式的经济绩效与农业产业化所处的发展阶段紧密联系;从制度演化的角度来看,农业产业化模式呈现出由龙头企业带动型模式向中介组织联动型模式和合作社一体化模式逐次演化的路径。本文最后从上述结论出发,提出了中国现阶段推进农业产业化的相关建议。关键词:农业产业化龙头企业中介组织合作社中国实施农业产业化发展战略已有10余年历史,这在很大程度上促进了中国传统农业向现代农业的转变。尽管中国学术界对农业产业化的定义、内涵等问题还存在着争议,但是,在农业产业化模式的类型上则基本取得了共识。例如,张晓山(2006)认为,农业产业化模式主要有“公司+农户”、“合作社(公司)+农户”和“龙头企业+合作社+农户”三种形式。牛若峰(2002)的调研表明,在中国农业产业化模式中居于首位的是龙头企业带动型,居第二位的是合作经济等中介组织带动型,居第三位的是专业市场带动型。黄祖辉等(2002)从生产和加工阶段投资决策的角度把农业产业化模式分为三类:农户支配型(“合作社+农户”模式、“专业协会+农户”模式)、加工者(公司)支配型(公司办农业模式)和各自支配型(“公司+农户”模式)。关锐捷(2000)则将中国农业产业化模式归纳为公司企业带动型(“公司+农户”)、市场带动型(“专业市场+农户”)、合作经济组织带动型(“合作社+农户”或“公司+合作社+农户”)和专业协会带动型(“专业协会+农户”)。刘斌等(2004)认为,按照农业产业化经营龙头带动作用的性质可将农业产业化模式划分为龙头企业带动型、市场带动型、中介组织带动型、合作经济组织带动型、主导产业带动型、综合开发集团带动型。然而,笔者认为,大量论著静态地总结了各种农业产业化模式的基本特征和适宜条件,但少从经济学的角度对它们的制度特征、绩效、演化关系等方面进行系统的分析,从而不仅很难解释现有不同农业产业化模式的存在,而且难以对农业产业化模式的未来趋势做出正确判断,并据此提出具有针对性和操作性的政策建议。本文仅以龙头企业带动型、中介组织联动型和合作社一体化三种农业产业化模式为主要研究对象,重点探讨三种模式的内涵、制度特征、经济绩效和内在演化关系,并在此基础上提出选择和培育农业产业化模式的相关政策建议。一、三种农业产业化模式的基本内涵与制度特征1(一)龙头企业带动型模式龙头企业带动型模式指以龙头企业为主体,围绕一项或多项产品,形成“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+批发市场+农户”等农产品产、加、销一体化的经营组织形式(见图1)。在现实生活中,这种模式也有多种表现形式,常见的形式有合同制或契约型,即“订单农业”①。在这种模式下,农户与企业建立利益相对稳定的购销关系。通过规范化的购销合同,农户和公司形成了一定的利润共享和风险分担机制。因此,双方都获得了一种较为稳定的收益率(赵树丛、顾江,2003)。无论具体形式如何,龙头企业带动型模式要求企业成为带动农业产业化发展的策动力,龙头企业在整个产业链条中处于优势和支配地位。龙头企业带动型模式具有以下制度特征:1.准垂直一体化组织。在该模式下,龙头企业为了降低在市场购买农产品的市场交易成本和规避原料供应风险,通过与农户签订协议的方式,将农户部分地转变为产业工人,同时,将农业生产转变为企业产业链条上的一个初级环节,从而实现一体化经营。企业与农户相对独立,二者之间的联系也主要局限于产品销售,因而不是完全的垂直一体化组织,仅为准垂直一体化组织。2.短期性的不完全契约。企业的本质是一种长期契约(Cheung,1983),从这个角度上看,龙头企业带动型模式所依托的仅仅是一组短期契约。不但契约签订的年限较短,而且合同内容,例如保护价格等,调整更...