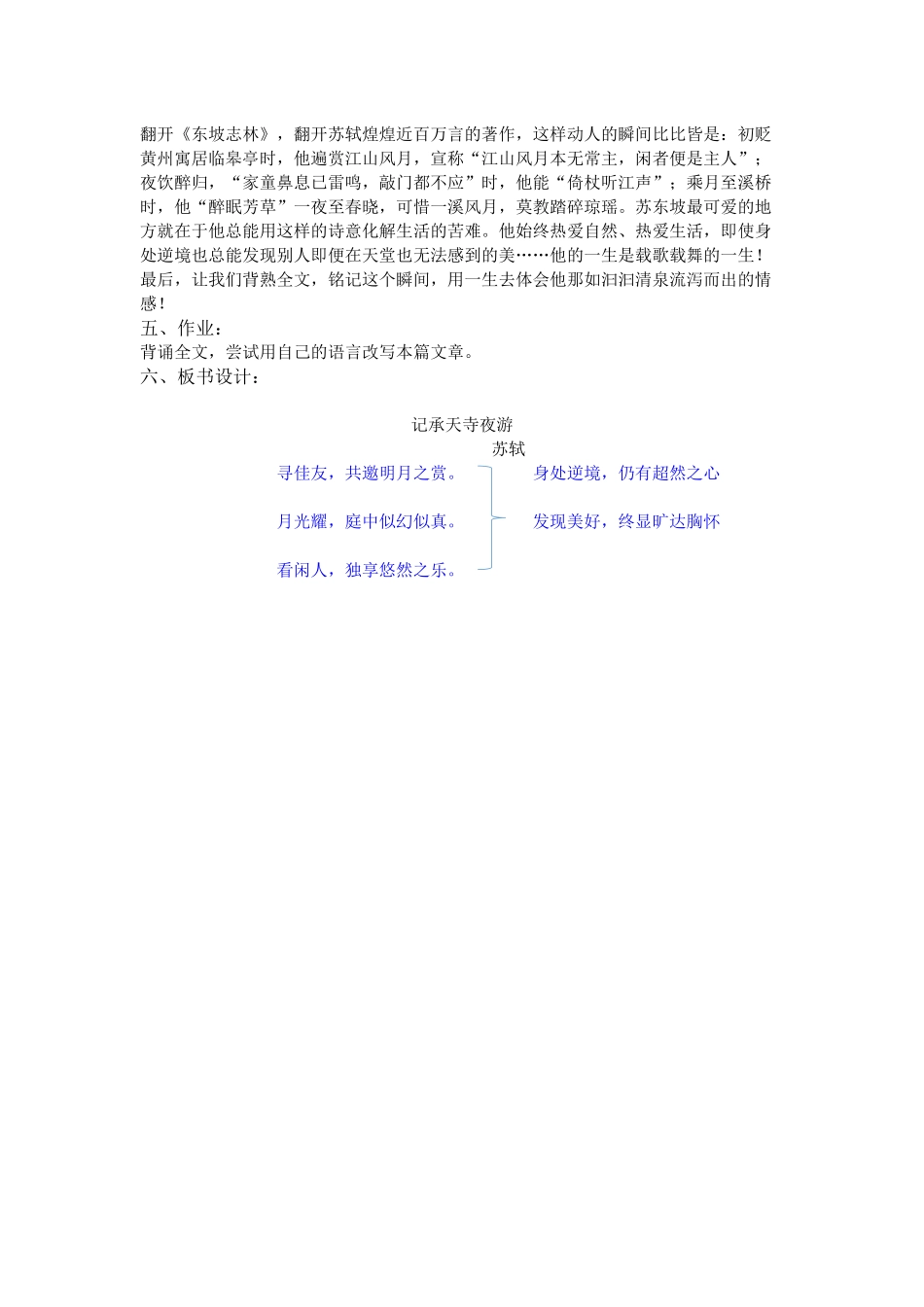

以景托情,写景抒怀——《记承天寺夜游》教学设计一、教学目标:1.知识与技能目标:结合书下注释,自主疏通文意,识记常见的文言词语。2.过程与方法目标:结合文章的创作背景,品读“闲人”含义,欣赏文中清幽宁静的意境。3.情感态度价值观目标:体会作者乐观旷达的胸怀。二、学情分析:学生经过两年的学习,对于文言文的阅读与学习与初步形成了一定的学习方法,但对文言文阅读分析还不够到位,特别是以景托情、写景抒怀的文言文,在学法上还要加以指导。因而这一课要将教师的讲授与学生的自主探究进行整合,以学生为主,引导为辅的方式让学生领悟方法,体会文章的内涵。三、重点难点:1.教学重点:①把握作者情感脉络,分析课文内涵②结合文章的创作背景,品读“闲人”含义2.教学难点:体会作者自嘲自解达观的人生态度。四、教学过程1.导入:语文有一种神奇的魅力,它是一种很好的时光媒介,凭借着它我们认识了许多文人墨客,也了解到他们在不同阶段的种种风采比如我们的老朋友苏轼,我们看到了不同时期的他,难忘《江城子密州出猎》中聊发少年狂却渴望被重用的他,欣赏《水调歌头》里“但愿人长久,千里共婵娟”那个自诩为仙人却充满离别之苦的他,今天我们就通过学习《记承天寺夜游》这篇文章,再去拜访我们的老朋友,看看他的生活发生了什么样的变化。2.授课过程:1)复习作者(填空的形式)苏轼,字子瞻,号东坡。是北宋时期,著名的文学家,与辛弃疾同是豪放派词人代表,并称"苏辛"。其一家在文坛多有成就,苏轼与其父苏洵、其弟苏辄并成为“三苏”,父子三人同列“唐宋八大家”之中。课文诵读与分析①自读课文,圈画出自己不确定读音的字找同学读课文1—2人,纠正字音,强调停顿。2)释题:从题目《记承天寺夜游》(板书题目)明确:游记。作为一个记叙性的文章。首先要抓住四大要素“4个W,when、where、who、what(时间、地点、人物、事件)”②自行默读,同时按照“4个W”进行圈画时间:元丰六年十月十二日夜地点:承天寺人物:苏轼、张怀民时间:夜游承天寺③放声诵读,结合书下注释自作译文。3)体悟作者情感走向①齐读第一段元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。同学们在这样一个初冬之夜苏轼原本打算?(解衣欲睡)却在不经意间发现了什么?(月色入户)皎洁的月光照进了屋子,让他?瞬间睡意全无,于是非常?高兴的起来(欣然起行)。所以苏轼连觉都顾不得睡,这月色想必也是相当迷人。“念无与为乐者”这句话中“乐”指的是?注释交谈取乐,也就是要找一个自己?志同道合的人。这么美丽的月色一个人观赏未免觉得可惜,于是便想起了自己的好友,张怀民。于是心动不如行动苏轼便?(遂至承天寺寻张怀民),这里的“遂”能准确的表达苏轼想要与人分享这份美好的急迫。而一个“寻”更是将这种急迫与期待得以升华。他急的原因是?(此时此刻是晚上,大家都睡觉了,他怕张怀民也休息。)结果终于找了自己的好友,他的好朋友有什么样的反应?(怀民亦未寝)也没有睡觉?为什么呢?(似乎也被这月色所吸引)一个“也”字代表了什么?(双方是同道中人,都有共同的爱好、相似的经历也就是说彼此双方更能领悟到对方的想法与感受),于是两个人(相与步于中庭)。一个“步”字有足以见证两个人寺中赏月的悠闲。为什么这两个人能如此悠闲的夜晚赏月,为何这茫茫人海苏轼偏偏寻这张怀民散步呢?(双方是同道中人:公元1079年,苏轼因为被人指出用诗歌来诽谤新法,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。苏轼在黄州度过了他一生中寂寞的时光,在黄州的第四个年头。张怀民公元1083年也贬黄州,初时寓居承天寺。此时此刻两个境遇相同的知己,在这迷人的月光下不禁让我们想起同是天涯沦落人的感叹)。我们来总结一下这一段的内容:寻佳友,共邀明月之赏。②齐读第二段庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。他们在这里都看见了什么?有水、水里有还找和荇草,还有竹柏。真的有这么多景物么?(不是,竹柏的影子在月光的影荫下宛若在水中的水草和荇草在摆动...