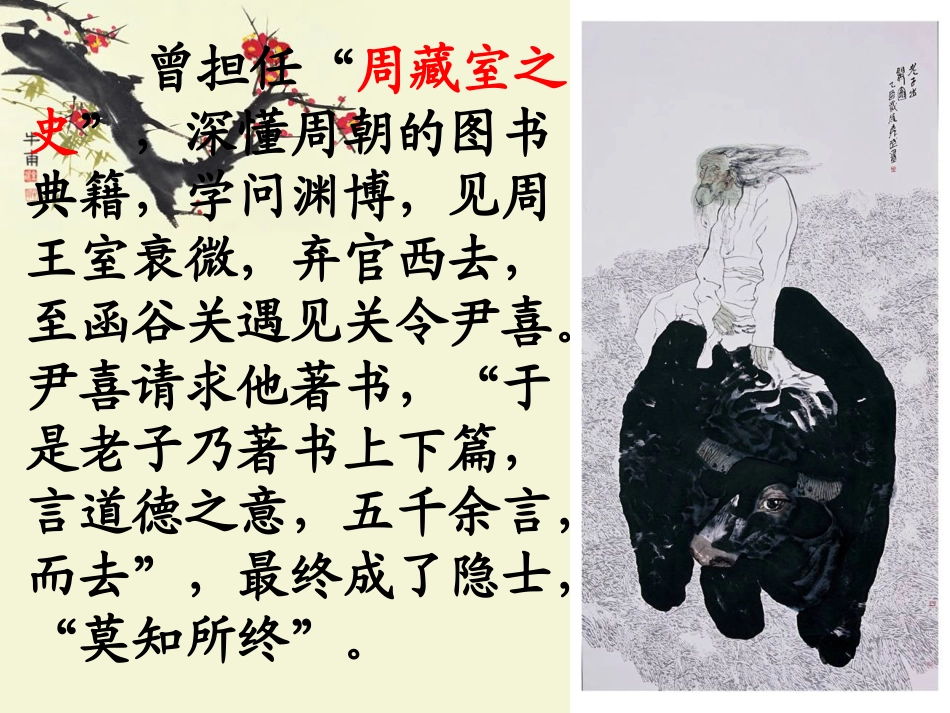

《老子》五章(约公元前600-公元前500)春秋时思想家,道家创始人。一说即老聃,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑东)人。孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》。春秋时期思想家,哲学家,道家学派的创始人,道教奉为教主或教祖。《老子西升化胡经.序说第一》:“以为圣人生有老容,故号为老子”。几年前的《纽约时报》把老子列为古今十大作家之首。曾担任“周藏室之史”,深懂周朝的图书典籍,学问渊博,见周王室衰微,弃官西去,至函谷关遇见关令尹喜。尹喜请求他著书,“于是老子乃著书上下篇,言道德之意,五千余言,而去”,最终成了隐士,“莫知所终”。《道德经》又名《老子》,文约义丰,仅五千言,却包含着十分丰富深刻的哲学思想。老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说,宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源。zxxk思想的核心是“道”。“道”是自然规律,自然法则,天地万物的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始”“万物之母”“众妙之门”“万物之宗”。《老子》论“道”,突出的是“自然”,即把“自然”看成是万事万物的最高法则。老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的。“有无相生,难易相成,高下相倾,声音相和,前后相随”。对于个人如何立身处世,老子强调的是“谦虚、“不争”、“柔弱”、“知足”等。他主张要把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。这种观点在一定条件下有其合理性,但它忽视矛盾双方的斗争,把转化看成是无条件的循环往复。在政治思想上,老子主张“无为”,“无为”的意思是不妄为,让万事万物都顺着自然之性萌生、发展。采取“无为而治”的办法,让人们去过自由自在的生活,从而达到“相安无事”的自然状态。《老子》的历史观是落后的,要求回到“小国寡民”的时代,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至死不相往来”。老子哲学在中国思想史上有着重要的地位,后代不少哲学家都在不同程度上受到它的影响。自汉以后注释《老子》者不下千家,在中国古籍中是罕见的。老子不但创立了我国三大宗教之一的道教,而且他的思想可以说影响了后来整个中国哲学史的发展,深深地影响了整个封建社会的意识形态。Z,xxk道可道,非常道。名可名,非常名。道生一,一生二,二生三,三生万物。有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。上善若水。水善利万物而不争人法地,地法天,天法道,道法自然。圣人常无心,以百姓心为心。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。天网恢恢,疏而不失。民不畏死,奈何以死惧之?祸兮福所倚,福兮祸所伏。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。不出户,知天下。俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。昭昭:智巧光耀的样子。昏昏:愚钝暗昧的样子。察察:严厉苛刻的样子。闷闷:纯朴诚实的样子。企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其于道也,曰馀食赘形,物或恶之,故有道者不处。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。知足之足,常足矣天之道,不争而善胜,不应而善应,不召而自来,繟然而善谋。一章道可道,非常道。名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。道,(如果)能过说出来,它就不是永恒的“道”;名,(如果)能够叫得出来,它(也就)不是永恒的名。(我们)用“无”来命名天地万物之始,用“有”来命名万物之母。所以从永恒的“无”中,可以观察宇宙的微妙之处;从永恒的“有”中,可以推知万物的极限。这两者是同一个来源却各有不同的名称,它们都可以说是玄妙的道理。极远啊,又极深,它是探求一切奥妙的门径译文:在这一章里,老子认为“道”产生了天地万物,但它不可以用语言来说明,而是非常深邃奥妙的,并不是可以轻而易举地加以领会,这需要一个从“无”到“有”的循...