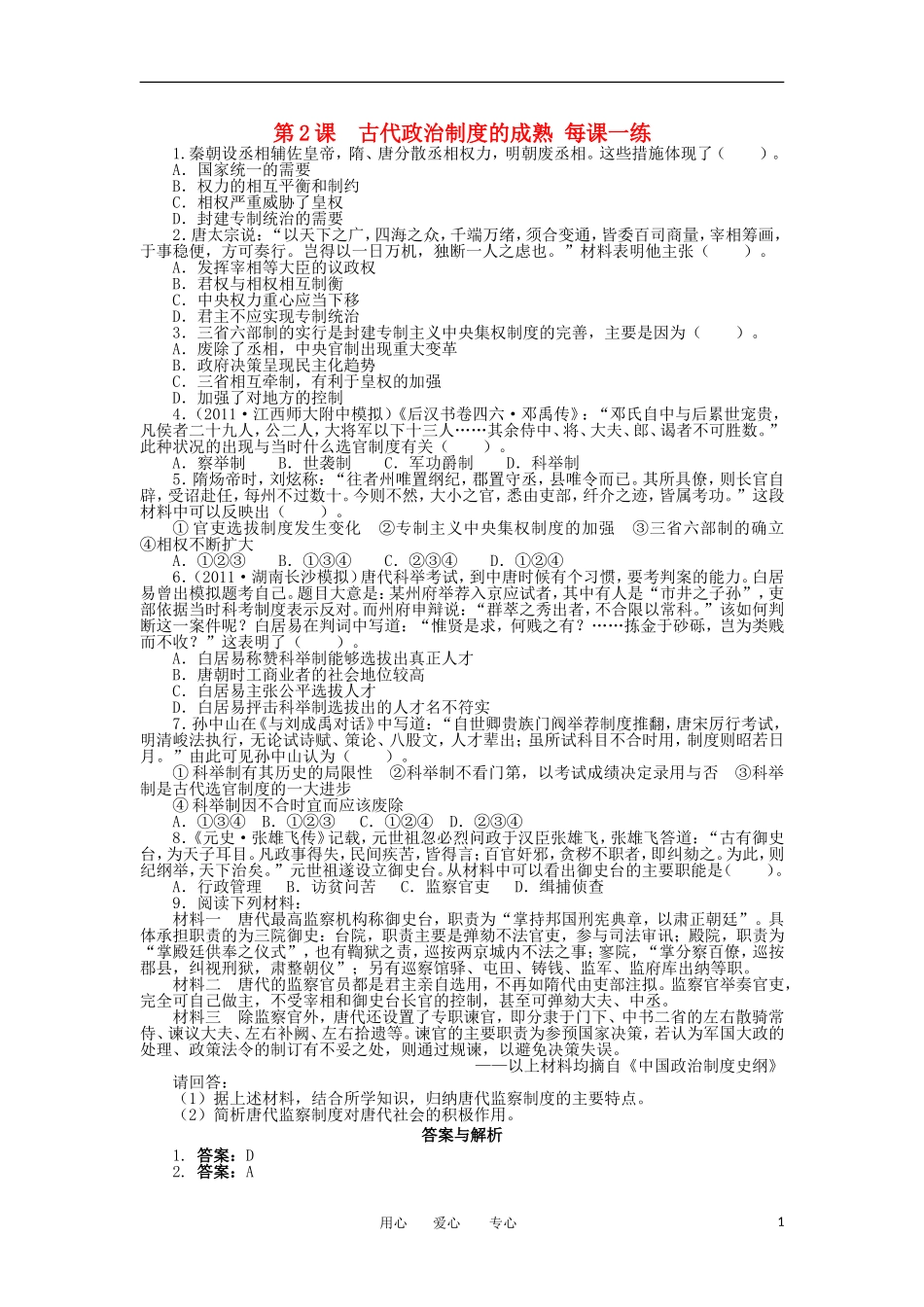

第2课古代政治制度的成熟每课一练1.秦朝设丞相辅佐皇帝,隋、唐分散丞相权力,明朝废丞相。这些措施体现了()。A.国家统一的需要B.权力的相互平衡和制约C.相权严重威胁了皇权D.封建专制统治的需要2.唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。”材料表明他主张()。A.发挥宰相等大臣的议政权B.君权与相权相互制衡C.中央权力重心应当下移D.君主不应实现专制统治3.三省六部制的实行是封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为()。A.废除了丞相,中央官制出现重大变革B.政府决策呈现民主化趋势C.三省相互牵制,有利于皇权的加强D.加强了对地方的控制4.(2011·江西师大附中模拟)《后汉书卷四六·邓禹传》:“邓氏自中与后累世宠贵,凡侯者二十九人,公二人,大将军以下十三人……其余侍中、将、大夫、郎、谒者不可胜数。”此种状况的出现与当时什么选官制度有关()。A.察举制B.世袭制C.军功爵制D.科举制5.隋炀帝时,刘炫称:“往者州唯置纲纪,郡置守丞,县唯令而已。其所具僚,则长官自辟,受诏赴任,每州不过数十。今则不然,大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功。”这段材料中可以反映出()。①官吏选拔制度发生变化②专制主义中央集权制度的加强③三省六部制的确立④相权不断扩大A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④6.(2011·湖南长沙模拟)唐代科举考试,到中唐时候有个习惯,要考判案的能力。白居易曾出模拟题考自己。题目大意是:某州府举荐入京应试者,其中有人是“市井之子孙”,吏部依据当时科考制度表示反对。而州府申辩说:“群萃之秀出者,不合限以常科。”该如何判断这一案件呢?白居易在判词中写道:“惟贤是求,何贱之有?……拣金于砂砾,岂为类贱而不收?”这表明了()。A.白居易称赞科举制能够选拔出真正人才B.唐朝时工商业者的社会地位较高C.白居易主张公平选拔人才D.白居易抨击科举制选拔出的人才名不符实7.孙中山在《与刘成禹对话》中写道:“自世卿贵族门阀举荐制度推翻,唐宋厉行考试,明清峻法执行,无论试诗赋、策论、八股文,人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。”由此可见孙中山认为()。①科举制有其历史的局限性②科举制不看门第,以考试成绩决定录用与否③科举制是古代选官制度的一大进步④科举制因不合时宜而应该废除A.①③④B.①②③C.①②④D.②③④8.《元史·张雄飞传》记载,元世祖忽必烈问政于汉臣张雄飞,张雄飞答道:“古有御史台,为天子耳目。凡政事得失,民间疾苦,皆得言;百官奸邪,贪秽不职者,即纠劾之。为此,则纪纲举,天下治矣。”元世祖遂设立御史台。从材料中可以看出御史台的主要职能是()。A.行政管理B.访贫问苦C.监察官吏D.缉捕侦查9.阅读下列材料:材料一唐代最高监察机构称御史台,职责为“掌持邦国刑宪典章,以肃正朝廷”。具体承担职责的为三院御史:台院,职责主要是弹劾不法官吏,参与司法审讯;殿院,职责为“掌殿廷供奉之仪式”,也有鞫狱之责,巡按两京城内不法之事;寥院,“掌分察百僚,巡按郡县,纠视刑狱,肃整朝仪”;另有巡察馆驿、屯田、铸钱、监军、监府库出纳等职。材料二唐代的监察官员都是君主亲自选用,不再如隋代由吏部注拟。监察官举奏官吏,完全可自己做主,不受宰相和御史台长官的控制,甚至可弹劾大夫、中丞。材料三除监察官外,唐代还设置了专职谏官,即分隶于门下、中书二省的左右散骑常侍、谏议大夫、左右补阙、左右拾遗等。谏官的主要职责为参预国家决策,若认为军国大政的处理、政策法令的制订有不妥之处,则通过规谏,以避免决策失误。——以上材料均摘自《中国政治制度史纲》请回答:(1)据上述材料,结合所学知识,归纳唐代监察制度的主要特点。(2)简析唐代监察制度对唐代社会的积极作用。答案与解析1.答案:D2.答案:A用心爱心专心1解析:题干中唐太宗的话的意思是发挥宰相和诸位大臣的聪明才智,全盘考虑,以防止决策的失误。因此应选A项。3.答案:C4.答案:A5.答案:A解析:材料的大意说:以前州郡的属员多由刺史和...