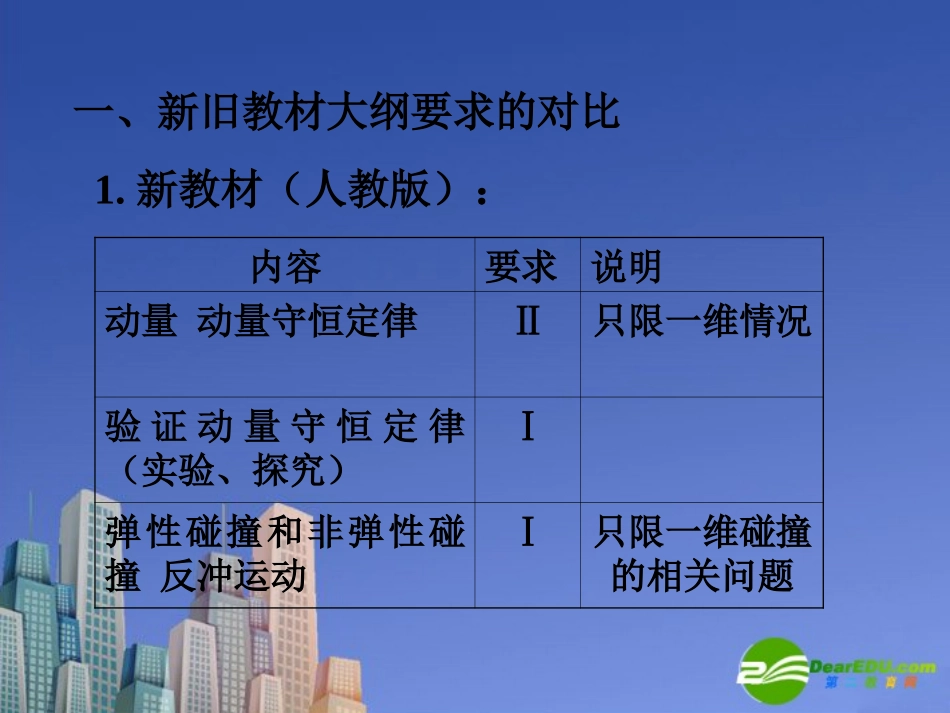

选修3—5《动量动量守恒定律》教材分析与教学建议一、新旧教材大纲要求的对比1.新教材(人教版):内容要求说明动量动量守恒定律Ⅱ只限一维情况验证动量守恒定律(实验、探究)Ⅰ弹性碰撞和非弹性碰撞反冲运动Ⅰ只限一维碰撞的相关问题2.旧教材(人教版):内容要求说明动量Ⅱ冲量Ⅱ动量定理及其应用Ⅱ动量定理的应用只限于一维的情况动量守恒定律及其应用Ⅱ动量守恒定律的应用只限于一维的情况反冲、火箭航天技术的发展和宇宙航行Ⅱ内容要求说明动量、动量守恒定律及其应用Ⅱ只限于一维弹性碰撞和非弹性碰撞Ⅰ山东、广东新考纲:二、新旧教材的变化1.《课程标准》将动量的内容后置于选修系列3-5模块,而不同以往动量的内容被设置于力学部分。这样调整的目的不仅要求学生学会用动量守恒定律来解决宏观物体的相互作用问题,更重要的是要求以新的观点来认识动量守恒定律,为进一步认识微观粒子的相互作用问题做好铺垫。二、新旧教材的变化2.从实验探究入手,引导学生追寻碰撞中的“不变量”。课文设计的实验探究性很强,实验的结论没有给出,这样就增加了实验的难度。但“”实验的设计,对不变量的推测、实验的操……作、数据的处理都做了明确说明。由于《课程标准》没有对实验的具体做法、使用的器材等做出硬性的规定,为便于提出不同的实验方法,引导生注重实验中的科学思想,教科书从不同角度呈现三种实验案例供选择,这样就可以因地制宜地进行实验教学。•探究方案一:气垫导轨、光电门探究碰撞中的不变量•探究方案二:摆球、量角器探究碰撞中的不变量•探究方案三:打点计时器、小车探究碰撞中的不变量•探究方案四:斜槽小球平抛装置探究碰撞中的不变量m1m2PMN0`探究碰撞中的不变量探究方案五:J2135-1型碰撞实验器小球二、新旧教材的变化3.渗透科学史教育,深化“动量”概念的形成过程“动量”概念过去的教科书多是通过具体实例,直接引入“动量”和“冲量”的概念,然后推导动量定理,注重突出几个物理概念定义的给出。新教材在这个问题的处理上有所不同,它所关注的不仅仅是定义,而是更关注在追寻“不变量”的实验基础上,由碰撞前后矢量和保持不变的启示,自然引出“动量”的概念的过程。同时从科学史的角度,展示几代科学家在追寻“不变量”的努力中,逐渐明确“动量”概念形成的历史过程。体现了在注重知识和技能目标的同时,更关注情感、态度和价值观方面的教育意义。三、新旧考试要求下考题的变化1。旧考试模式下的特点“选择题主要考查动量的矢量性,辨析动量和动”“”能、冲量与功的基本概念;用动量守恒定律来判定在碰撞后的各个物体运动状态的可能值;计算题主要考查综合运用牛顿定律、能量守恒、动量守恒解题的能力,高考中有关动量的计算题在分析解答问题的过程中常会运用数学的归纳、推理的方法,解答多次反复碰撞问题,要求考生将物理问题经过分析、推理转化为数学问题,然后运用数学解决物理问题。一般过程复杂、难度大、能力要求高,经常是高考的压轴题三、新旧考试要求下考题的变化2.新考试模式下的特点•题型:为简答题,可能是填空、问答、填图、小计算的2-3个小题拼盘,增加了命题自由度。•难度:为了体现选择性、公平性,不出现难题,三个模块难度力求相当。•对比分析:变化较大,往年复杂过程的动量与能量综合的压轴计算题不可能出现,微观粒子碰撞、核反应模块内综合小题可能性较大,跨必修1、2选修3-1、2模块综合题即使出现也不会难。•(07宁夏卷)在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动。在小球的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示。小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动。小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的,求两小球质量之比m1/m2。ABQPO•(07山东卷)在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂。中子在重水中可与12H核碰撞减速,在石墨中与612C核碰撞减速。上述碰撞可简化为弹性碰撞模型。某反应堆中快中子与静止的靶核发生对心正碰,通过计算说明,仅从一次碰撞考虑,用重水和石墨作减速剂,哪种减...