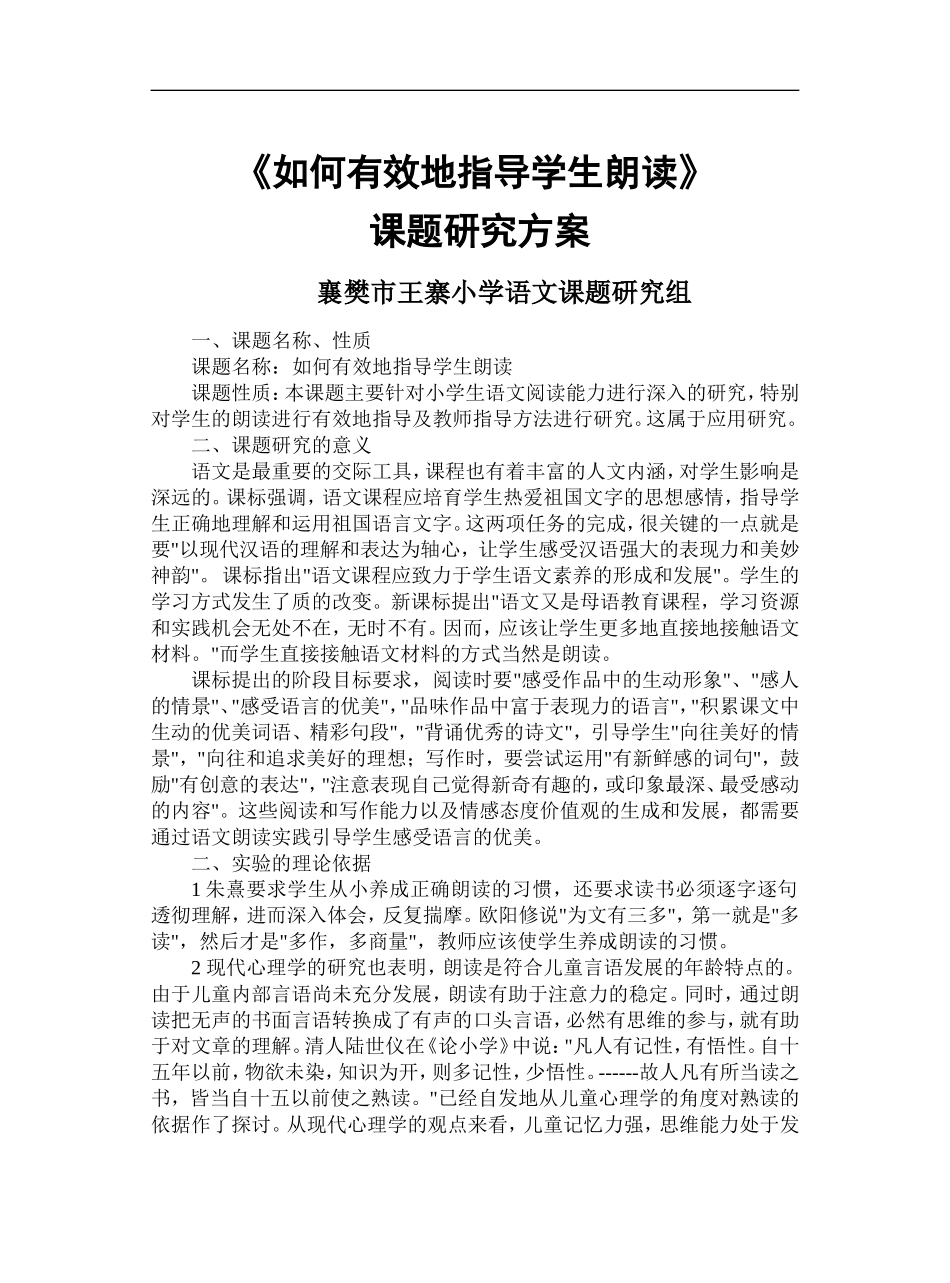

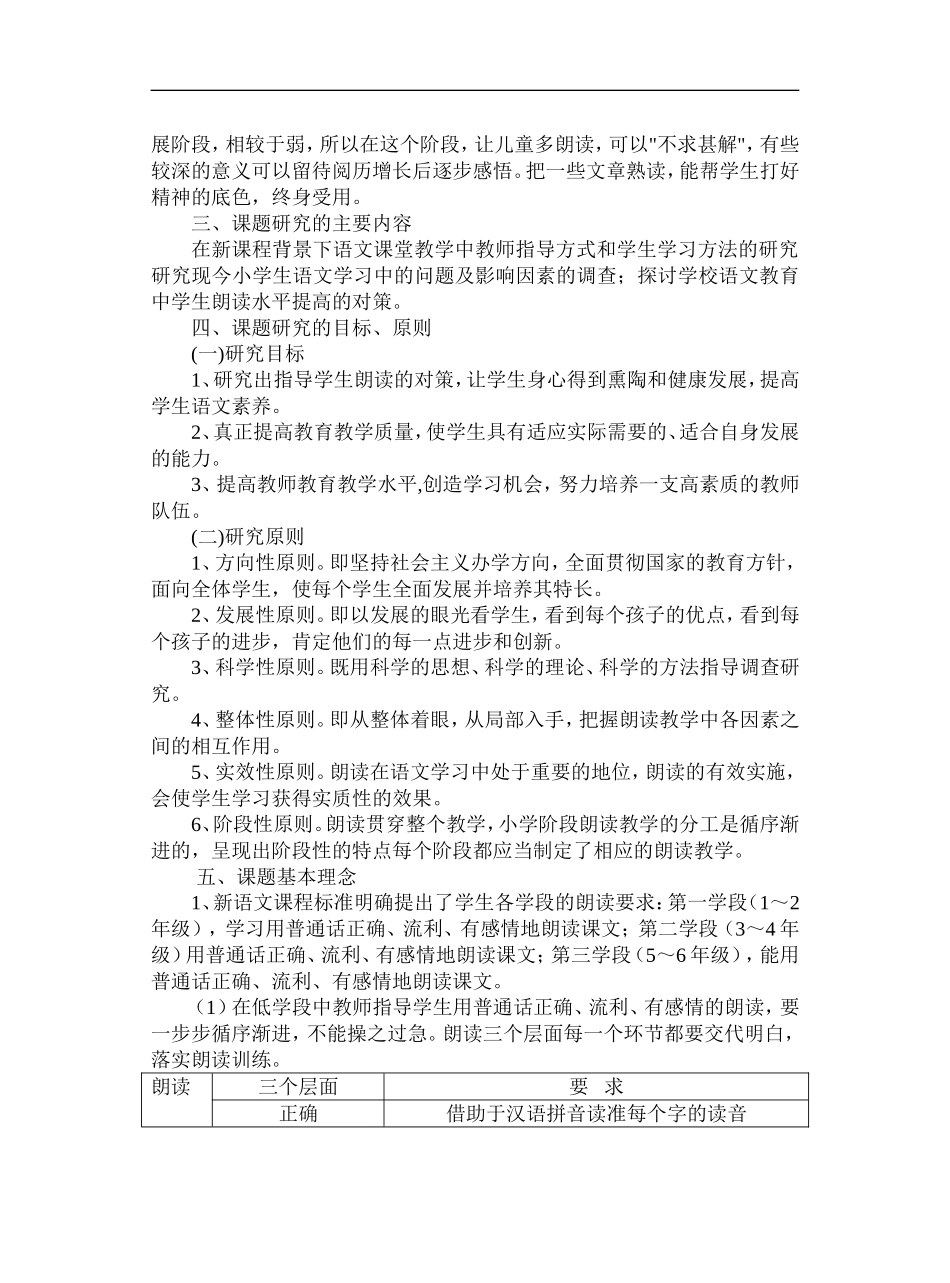

《如何有效地指导学生朗读》课题研究方案襄樊市王寨小学语文课题研究组一、课题名称、性质课题名称:如何有效地指导学生朗读课题性质:本课题主要针对小学生语文阅读能力进行深入的研究,特别对学生的朗读进行有效地指导及教师指导方法进行研究。这属于应用研究。二、课题研究的意义语文是最重要的交际工具,课程也有着丰富的人文内涵,对学生影响是深远的。课标强调,语文课程应培育学生热爱祖国文字的思想感情,指导学生正确地理解和运用祖国语言文字。这两项任务的完成,很关键的一点就是要"以现代汉语的理解和表达为轴心,让学生感受汉语强大的表现力和美妙神韵"。课标指出"语文课程应致力于学生语文素养的形成和发展"。学生的学习方式发生了质的改变。新课标提出"语文又是母语教育课程,学习资源和实践机会无处不在,无时不有。因而,应该让学生更多地直接地接触语文材料。"而学生直接接触语文材料的方式当然是朗读。课标提出的阶段目标要求,阅读时要"感受作品中的生动形象"、"感人的情景"、"感受语言的优美","品味作品中富于表现力的语言","积累课文中生动的优美词语、精彩句段","背诵优秀的诗文",引导学生"向往美好的情景","向往和追求美好的理想;写作时,要尝试运用"有新鲜感的词句",鼓励"有创意的表达","注意表现自己觉得新奇有趣的,或印象最深、最受感动的内容"。这些阅读和写作能力以及情感态度价值观的生成和发展,都需要通过语文朗读实践引导学生感受语言的优美。二、实验的理论依据1朱熹要求学生从小养成正确朗读的习惯,还要求读书必须逐字逐句透彻理解,进而深入体会,反复揣摩。欧阳修说"为文有三多",第一就是"多读",然后才是"多作,多商量",教师应该使学生养成朗读的习惯。2现代心理学的研究也表明,朗读是符合儿童言语发展的年龄特点的。由于儿童内部言语尚未充分发展,朗读有助于注意力的稳定。同时,通过朗读把无声的书面言语转换成了有声的口头言语,必然有思维的参与,就有助于对文章的理解。清人陆世仪在《论小学》中说:"凡人有记性,有悟性。自十五年以前,物欲未染,知识为开,则多记性,少悟性。------故人凡有所当读之书,皆当自十五以前使之熟读。"已经自发地从儿童心理学的角度对熟读的依据作了探讨。从现代心理学的观点来看,儿童记忆力强,思维能力处于发展阶段,相较于弱,所以在这个阶段,让儿童多朗读,可以"不求甚解",有些较深的意义可以留待阅历增长后逐步感悟。把一些文章熟读,能帮学生打好精神的底色,终身受用。三、课题研究的主要内容在新课程背景下语文课堂教学中教师指导方式和学生学习方法的研究研究现今小学生语文学习中的问题及影响因素的调查;探讨学校语文教育中学生朗读水平提高的对策。四、课题研究的目标、原则(一)研究目标1、研究出指导学生朗读的对策,让学生身心得到熏陶和健康发展,提高学生语文素养。2、真正提高教育教学质量,使学生具有适应实际需要的、适合自身发展的能力。3、提高教师教育教学水平,创造学习机会,努力培养一支高素质的教师队伍。(二)研究原则1、方向性原则。即坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,面向全体学生,使每个学生全面发展并培养其特长。2、发展性原则。即以发展的眼光看学生,看到每个孩子的优点,看到每个孩子的进步,肯定他们的每一点进步和创新。3、科学性原则。既用科学的思想、科学的理论、科学的方法指导调查研究。4、整体性原则。即从整体着眼,从局部入手,把握朗读教学中各因素之间的相互作用。5、实效性原则。朗读在语文学习中处于重要的地位,朗读的有效实施,会使学生学习获得实质性的效果。6、阶段性原则。朗读贯穿整个教学,小学阶段朗读教学的分工是循序渐进的,呈现出阶段性的特点每个阶段都应当制定了相应的朗读教学。五、课题基本理念1、新语文课程标准明确提出了学生各学段的朗读要求:第一学段(1~2年级),学习用普通话正确、流利、有感情地朗读课文;第二学段(3~4年级)用普通话正确、流利、有感情地朗读课文;第三学段(5~6年级),能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文。(1)在低学段中教师指导学生用普通话正确、流利、有感...